产品 | 瑞萨电子推出搭载AI加速功能的1GHz微控制器RA8P1

2025 年 7 月 2 日,中国北京讯 - 瑞萨电子今日宣布推出针对人工智能(AI)、机器学习(ML)应用以及实时分析的RA8P1微控制器(MCU)产品群。该系列MCU通过将1GHz Arm® Cortex®-M85和250MHz Cortex-M33 CPU核心与Arm EthosTM-U55神经处理单元(NPU)相结合,从而树立MCU性能的新标杆。这一组合可实现超过7300 CoreMark的最高CPU性能和500 MHz下256 GOPS的AI性能。 专为边缘/终端AI设计 RA8P1专为边缘AI应用优化,利用Ethos-U55 NPU卸载CPU在卷积神经网络(CNN)和递归神经网络(RNN)中的计算密集型操作,实现高达256 MAC per/cycle的性能,在500MHz下可达256 GOPS。新款NPU支持大多数常用神经网络,包括DS-CNN、ResNet、Mobilenet TinyYolo等。根据所用神经网络的不同,Ethos-U55相较于单独使用的Cortex-M85处理器,可获得高达35倍的每秒推理次数。 先进技术 RA8P1 MCU采用台积电22ULL(22nm ultra-low leakage,超低漏电)工艺制造,在实现超高性能的同时保持极低的功耗。该工艺还支持在新款MCU中集成嵌入式磁性随机存取存储器(MRAM)。与闪存相比,MRAM具备更快的写入速度、更高的耐久性和更强的数据保持能力。 Daryl Khoo, Vice President of Embedded Processing Marketing Division at Renesas表示:“高性能边缘AIoT应用的需求正呈现爆炸式增长,而RA8P1正是我们为应对这一趋势而推出的MCU产品。它不仅充分彰显了我们在技术和市场领域的深厚积累,更体现了我们与行业伙伴建立的广泛合作生态。瑞萨的客户对在多样化AI场景中部署这款全新MCU表现出了强烈意愿。” Paul Williamson, Senior Vice President and general manager, IoT Line of Business at Arm表示:“人工智能时代的创新步伐比以往任何时候都快,新的边缘应用对设备端性能和机器学习提出了更高的要求。瑞萨RA8P1 MCU依托Arm计算平台的先进AI功能,能够满足下一代语音和视觉应用的需求,助力扩展智能、情境感知的AI体验。” Chien-Hsin Lee, Senior Director of Specialty Technology Business Development at TSMC表示:“我们非常高兴看到瑞萨充分利用台积电22ULL嵌入式MRAM技术的性能和可靠性,为其RA8P1带来卓越的成果。随着台积电不断推进嵌入式非易失性存储器(eNVM)技术,我们期待加强与瑞萨长期合作,共同推动未来突破性产品的创新。” 丰富的外设,专为AI设计 瑞萨推出的RA8P1集成专用外设、充足的内存和高阶安全功能,以支持语音和视觉AI以及实时分析应用。对于视觉AI,该设备包含一个16位摄像头接口(CEU),支持高达500万像素的图像传感器,从而实现需要接入摄像头和算力要求苛刻的视觉AI应用。独立的MIPI CSI-2接口提供一个低引脚数接口,具有两个通道:每个通道速率最高可达720Mbps。此外,多个音频接口(包括I2S和PDM)支持麦克风输入,满足语音AI应用需求。 RA8P1集成了片上存储和可扩展的外部存储,以实现高效、低延迟的神经网络处理。该MCU内置2MB SRAM,用于存储中间变量或缓冲区。此外,该产品配备1MB片上MRAM,用于存储应用程序代码、模型权重或图形资源。对于更大规模的模型,可提供高速外部存储器接口。对于更严苛的AI应用需求,这一MCU还提供单封装内含4MB或8MB外部闪存的SIP选型。 全新RUHMI框架 与RA8P1 MCU一同推出的,还有瑞萨RUHMI(瑞萨统一异构模型集成)。作为一款面向MCU与MPU的综合性AI编译器和框架,RUHMI提供高效的AI工具,能够部署多种最新神经网络模型。它支持模型优化、量化、图编译和转换,并生成高效、适用于MCU的源代码。RUHMI原生支持TensorFlow Lite、Pytorch和ONNX等机器学习AI开发框架,还提供部署预训练神经网络所需的工具、API、代码生成器与运行时环境,包括适用于RA8P1的演示用例。此外,RUHMI与瑞萨自有的e2Studio IDE集成,可实现无缝AI开发,此集成将为MCU和MPU提供一个通用的开发平台。 高阶安全功能 RA8P1 MCU为关键应用构建前沿的安全保障。全新的瑞萨安全IP(RSIP-E50D)集成众多加密加速器,包括CHACHA20、Ed25519、最高达521位的NIST ECC曲线、增强型最高达4K的RSA、SHA2和SHA3。与Arm TrustZone协同工作,该IP可实现全面且完全集成的类似安全元件的功能。新款MCU还具备强大的硬件信任根,和通过第一阶段引导加载程序(FSBL)在不可变存储器(ROM)中实现的安全启动功能。支持实时解密(DOTF)的XSPI接口允许将加密的代码程序存储在外部闪存中,并在安全传输到MCU执行时进行实时解密。 即用型解决方案 瑞萨为RA8P1 MCU打造了一系列易用的工具及解决方案,包括灵活软件包(FSP)、评估套件和开发工具,支持FreeRTOS、Azure RTOS,以及Zephyr。瑞萨还提供多个软件示例项目和应用说明,以帮助客户加快产品上市速度。此外,众多合作伙伴解决方案也可支持RA8P1 MCU的开发,其中包括来自Nota.AI的驾驶员监控解决方案,和来自Irida Labs的交通/行人监控解决方案。其它更多解决方案,可查阅RA合作伙伴生态系统解决方案。 RA8P1 MCU的关键特性 处理器:1GHz Arm® Cortex®-M85、500MHz Ethos-U55、250MHz Arm Cortex-M33(可选) 存储:1MB/512KB片上MRAM、4MB/8MB外部闪存SIP选项、2MB完全受ECC保护的SRAM、每核心32KB I/D缓存 图形外设:支持最高WXGA(1280x800)分辨率的图形LCD控制器、并行RGB和MIPI-DSI显示接口、强大的2D绘图引擎、并行16位CEU和MIPI CSI-2摄像头接口、32位外部存储器总线(SDRAM和CSC)接口 其它外设:千兆以太网和TSN交换机、带XIP和DOTF的XSPI(八线SPI)、SPI、I2C/I3C、SDHI、USBFS/HS、CAN-FD、PDM和SSI音频接口、带S/H电路的16位ADC、DAC、比较器、温度传感器、定时器 安全特性:高阶RSIP-E50D加密引擎、TrustZone、不可变存储器、安全启动、防篡改、DPA/SPA攻击防护、安全调试、安全工厂编程、设备生命周期管理 封装:224BGA、289BGA 成功产品组合 瑞萨将全新RA8P1 MCU与其产品组合中的众多兼容器件相结合,创建出广泛的“成功产品组合”,包括具有AI功能的视频会议摄像头、AI绘图机械臂和AI监控摄像机。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的产品,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。 供货信息 瑞萨RA8P1 MCU产品群现已上市,同时RA8P1评估套件也已推出。

MCU

瑞萨 . 2025-07-02 2 1 2245

方案 | 大联大世平集团推出以NXP产品为核心的HVBMS BJB方案

2025年7月2日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出以恩智浦(NXP)MC33772C锂离子电池控制器IC为核心,辅以东芝(TOSHIBA)光继电器TLX9160T、安森美(onsemi)EEPROM芯片NV24C64LV、威世(Vishay)电池分流器WSBS8518以及莫仕(Molex)连接器43650-0213为周边器件的HVBMS BJB方案。 图1:大联大世平以NXP产品为核心的HVBMS BJB方案的展示板图 在新能源汽车产业加速向电动化、智能化转型的背景下,电池管理系统(BMS)正朝着高精度监测、模块化架构方向升级。作为BMS中的安全控制枢纽,HVBMS BJB(高压电池管理系统电池接线盒)承担着电池状态实时监控、故障诊断与保护控制等核心职责,对汽车电池安全至关重要。针对BMS设计需求,大联大世平推出以NXP MC33772C锂离子电池控制器IC为核心,辅以TOSHIBA光继电器TLX9160T、安森美onsemi EEPROM芯片NV24C64LV、Vishay电池分流器WSBS8518以及Molex连接器43650-0213为周边器件的HVBMS BJB方案。 图2:大联大世平以NXP产品为核心的HVBMS BJB方案的场景应用图 MC33772C是面向HEV、EV、ESS和UPS系统等汽车和工业控制应用的锂离子电池控制器IC,符合AEC-Q100标准,可热插拔,支持ISO 26262标准,具有高达ASIL D的安全等级。该器件提供多种先进的电压和温度测量功能,带有嵌入式平衡晶体管和丰富的诊断功能,简化了BJB应用设计。在通信方面,MC33772C具有高达4Mbit/s的SPI接口,同时芯片采用TPL2协议实现2Mbps隔离通信,支持变压器及电容隔离,确保数据传输的可靠性与抗干扰能力。 在器件设计上,MC33772C芯片采用HLQFP48封装,拥有7个GPIO,可以根据需求配置为输入或输出模式。此外,该芯片还集成了ADC(模数转换器)采样引脚,通过结合Cell引脚的使用,最多可提供8个GPIO作为ADC的采样输入,以灵活满足多样化应用场景需求。 图3:大联大世平以NXP产品为核心的HVBMS BJB方案的方块图 在连接器方面,本方案支持电池包高压检测线、TPL通信线、12V供电线,以及外部NTC连接线,用户可以连接对应的线束实现BJB功能。此外,本方案单板可支持400V电压检测,用户可根据实际需求,灵活采用1块或2块板卡搭建400V/800V电压系统,充分满足不同车型与高压平台的应用需求。 核心技术优势: MC33772C通道数丰富:拥有0/1/3~6 Channels满足不同用户的需求; 拥有8路高精度GPIO(包含一路cell引脚)作为ADC采样输入,芯片标称误差在0.8mV; 可配置电压过压(OV)以及欠压(UV)阈值设定,支持故障诊断及处理; 内部包含两路冗余温度传感、外部两路温度检测:Shunt温度检测和外部温度检测接口; 工作电压宽泛:5V~30V范围内均能保证正常工作(芯片供电5V支持SPI通信,7V支持TPL通信); 拥有I²C主设备接口,可以控制片外EEPROM等从设备; 支持2Mbit/s TPL通信。 方案规格: 支持TPL通信可达2Mbps; 支持7路高压检测(HV_DC±,HV_CH±,HV_BAT±,冗余检测HV_DC+),精度达到±1%(≥500V,国标),±5%(<500V,国标); 支持电流检测(两片AFE支持冗余检测),精度达到2%(<200A,国标),1%(≥200A,国标); 支持1路绝缘检测采集电阻; 支持两路温度检测:检测PreCHG温度和Shunt温度检测; 支持6路IO控制光耦继电器TLX9160T; 板间AFE采用变压器隔离。

BMS

大联大 . 2025-07-02 1 1030

技术 | 适用于高速应用的先进全局快门图像传感器

在需要使用有源像素阵列CMOS 数字图像传感器来设计解决方案时,必须考虑大量传感器规格。例如,传感器的分辨率、光学格式、快门类型、最大帧率、动态范围、信噪比(SNR)和像素结构等等。更复杂的是,还要考虑传感器的特性/功能,如功耗、接口、封装类型、板载HDR 处理和感兴趣的区域。最佳选择并不总是一目了然。 为了帮助筛选这些规格和功能,一个重要的考虑因素是传感器的预期应用。某些应用需要非常高的分辨率来捕捉静止物体,而另一些应用则需要检测快速移动的物体,并能够再现"定格"效果。另一个重要的应用考虑因素是功耗要求。对于固定安装情况下,传感器的功耗可能并不重要。但在便携式应用中,传感器必须使用电池工作,因此传感器的能效变得至关重要。 在选择传感器时,最合适的出发点是应用的速度,即物体移动的速度。因为这将决定所需的快门类型。在数字图像传感器领域,主要只有两种选择:卷帘快门和全局快门。 图像传感器注意事项 卷帘快门 数字图像传感器是按行排列的像素阵列。使用卷帘快门图像传感器时,阵列中的每一行从阵列顶部到底部依次逐行曝光。换句话说,相邻行的曝光时间略有不同(称为行时间),相邻行之间的时间差约为10 微秒。 与卷帘快门完全不同的是,全局快门同时曝光阵列中的每个像素。这些传感器必须具备带有"存储节点"的像素,能够在整个传感器读出过程中存储电荷。卷帘快门和全局快门各有利弊。 与全局快门相比,卷帘快门更具成本效益且更易于实现。在全局快门传感器中,存储节点容易受到杂光的影响,因此噪声往往会更高。此外,存储节点位于像素旁边,这给像素尺寸带来了限制。与此相对应,卷帘快门的缺点是在捕捉快速移动物体时容易有运动伪影。 由于卷帘快门阵列采用按顺序曝光的方式,因此在拍摄移动物体时会出现空间失真。同样,由于阵列的不同区域是在不同时间(可能是在不同的光照条件下)拍摄的,它们还可能受到不相关光照的影响。 因此,卷帘快门阵列在捕捉移动物体方面表现不佳,但在静态的高分辨率应用中却是一个极佳的选择。 全局快门 全局快门适用于卷帘快门表现不佳的场景,包括快速移动的物体,尤其是高角速度的物体。全局快门表现出色的应用包括增强视觉(AV)、虚拟现实(VR)、机器视觉(MV) 以及任何存在高振动的环境,如条形码扫描仪和机器人应用。 全局快门还具有其他优点:由于整个阵列是同时曝光的,因此全局快门可以直接与其他全局快门或光源(如闪光灯)同步。由于全局快门无需处理不相关的光照,因此也更容易实现自动曝光控制。 全局快门性能考虑因素 评估全局快门性能的第一步是参考其已展示的指标。在评估全局快门传感器时,需要考虑以应用为导向的指标和以性能为导向的指标。应用导向指标可帮助您选择特定产品系列中适合特定应用的传感器,而性能导向指标则可帮助您比较不同制造商的产品。 最简单的方法是从应用导向指标入手。由最终用途决定的五个主要指标如下: 分辨率 光学格式 全局快门效率(GSE) 帧率 功耗 这五项指标的优先级将根据最终用途的具体要求而有所不同。例如,一个高分辨率的应用可能需要200万像素(MP)的分辨率和1/2.8英寸的光学格式,而一个低分辨率的应用可能只需要VGA分辨率和1/8英寸的光学格式。 帧率 帧率是以每秒帧数(frames per second, fps)来衡量的,它表示传感器在一秒钟内可以拍摄的图像数量。拍摄移动较快的物体时需要较高的帧率,以避免模糊。 全局快门效率(GSE) 如上所述,GSE是一个比率,表示全局快门抑制杂光的能力。它通常是在特定波长和光圈(f/stop)设置下指定的。数值越大表示性能越好。 能效 消费类应用中的低功耗优化在开发中至关重要,尤其是增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和混合现实(MR)头戴设备等应用。此外,自主移动机器人(AMR)和手持式条码扫描器也是工业领域用电池供电设备的几个例子。通过提高这些设备的能效,可以显著延长其工作寿命,从而减少充电频率并改善整体用户体验。其余指标以性能为导向,可用于比较不同制造商的产品。 信噪比(SNR) 信噪比以分贝(dB)为单位,并规定为一个最大值。它是衡量传感器在微小(即低光)信号情况下性能的一种方法。数值越大,性能越好。信噪比最大值SNRmax真实反映了线性满阱(linear full well,LFW),或者说基本上是一个像素所能捕捉到的光子数量。 动态范围 动态范围也以dB 为单位,表示最大可测量输入信号与最小可测量输入信号(即噪声水平)之比。 它表示传感器在同一场景中处理不同强度输入信号的能力。分贝值越高越好。隧道是需要高动态范围场景的良好示例,因为隧道内部可能较暗,而外部光线明亮。传感器需要能够适应在同一场景中的这两种情况。 除了性能指标外,某些应用可能要求传感器具有某些特性,以便能够执行特定功能或具有独特的能力。 并非所有的全局快门传感器都具备这些功能。应用的要求将决定需要哪些功能,以及可以考虑哪些传感器。 同步传感器 全局快门一次曝光整个传感器阵列的优点之一是,阵列曝光的瞬间可与其他事件(如其他传感器和闪光灯)精确同步。 通过同步传感器的"触发"模式,可以控制闪光灯进行精确的主动照明,或对多台摄像头进行同步,以实现立体或宽屏幕拍摄。 嵌入式自动曝光 自动曝光功能使得传感器能够根据给定的光照条件自动控制增益和曝光。自动曝光是传感器适应动态光照条件的基本功能。 通过将这一功能直接嵌入到传感器中,可以加快曝光控制,这样就能实现实时响应,而依赖主机控制则响应速度较慢。对于大多数高速应用来说,嵌入式自动曝光是必不可少的。 场景切换 场景切换功能使传感器能够根据不同的分辨率、增益、曝光和帧率,快速切换设置,以适应不同的成像场景。 在许多传感器中,这些 "场景"都已存储,并可在单个寄存器设置中动态更改。 可编程和可切换的感兴趣区(regions of interest,ROI) 图像中的区域是相关的像素集合,主要用于物体解析。ROI使传感器能够通过过滤掉其他部分来聚焦于某个特定区域。这是一种优化数据传输和处理的方法。可编程的ROI 使实时计算机视觉应用成为可能。 总结来说,应用导向指标、性能导向指标和特定功能可以结合使用,以帮助从一系列传感器中选择特定的全局快门传感器,并确定符合最终使用要求的传感器制造商。 Hyperlux SG 系列全局快门传感器 安森美(onsemi)开发了名为Hyperlux SG 的高性能小尺寸全局快门传感器系列,产品包括ARX383、AR0145和AR0235。Hyperlux SG 系列传感器将业界领先的全局快门效率(GSE)与低功耗操作相结合,是便携式、高振动应用的理想之选。 图 1 Hyperlux SG 图像传感器系列 Hyperlux SG系列采用了一种新颖且创新的全局快门像素设计,针对准确、快速地捕捉运动场景进行了优化。无论在弱光还是明亮的场景下,都能拍摄出清晰、低噪点的图像。 Hyperlux SG 传感器系列具有以下特性: 水平/垂直镜像、窗口化和像素合并 可编程感兴趣区域(ROI) 用于同步的片内触发模式 片上自动曝光 内置闪光灯控制 场景切换 跳行和跳列模式的灵活控制 传感器组合的分辨率从VGA(640 x 480)到 230万像素(1920 x 1200)不等,光学格式从1/8 英寸到1/2.8 英寸不等,帧率高达每秒120 帧,适用于各种高速成像应用。每种规格与其他同类产品相比都具有优势,正是由于它们结合了卓越的性能和功能,才使得Hyperlux 系列传感器在市场上独树一帜。这些传感器非常适合高速应用,包括条形码扫描、机器视觉、AMR、AGV、AV/VR/MR、无人机和3D 扫描。 图 2. Hyperlux SG 应用领域 为了促进产品教育和系统设计,还提供了一个全面的开发平台,可实现快速系统开发。它包括完整的测试功能,可在设计前对产品进行评估,并提供在设计阶段使用的参考设计。 全局快门传感器是高速图像应用的最佳选择。一旦选择了快门类型,仍有多种规格和功能可供选择,以确保传感器适合预期应用。 在评估全局快门传感器时,必须始终牢记的一个重要考虑因素是全局快门效率(GSE)。 如果没有足够高的GSE,所有其他规格加在一起仍可能在图像中产生不可接受的运动伪影。针对要求低功耗、高性能和高GSE 的应用,安森美开发了Hyperlux SG 系列全局快门传感器。

图像传感器

安森美 . 2025-07-02 875

技术 | 基于SiC的熔丝保护高压电气系统

在减少排放和实现净零目标的前进道路上,碳化硅技术将在可持续发展应用中发挥关键作用。这些应用可以通过在系统中添加电力电子器件(例如电机驱动器)或增强现有系统中的电力电子器件以达到更高的电压并提高效率。随着越来越多的应用集成电气系统,对电路保护的需求至关重要。维修或更换组件的成本可能很高,因此设计人员正在实施更强大的电路保护方法。仅限于保护线路的电路中断装置对于敏感的电子负载已不再足够。电子电路中断解决方案(例如电子熔丝)可以保护线路并限制传输到故障负载的短路允通电流和能量,从而可以防止负载自身损坏。 传统电路保护装置的局限性 传统熔丝是一次性元件,在清除故障后需要更换。因此,熔丝规定仅在持续高电流下熔断。这可以保护系统中的线路,但无法保护敏感负载,并可能导致系统级停机。熔丝会随着时间的推移而老化,从而严重影响其性能,例如,熔丝会变得更加敏感,这会增加误跳闸的风险;或者变得不那么敏感,需要更高的电流才能跳闸。由于熔丝是可更换元件,因此在带有熔丝的系统中,可维护性设计至关重要。从维护的角度来看,熔丝的可维护性至关重要,但这会对系统的长期可靠性产生不利影响。受保护电路和熔丝盒之间需要熔丝、熔丝座和额外的线路。熔丝盒通常包含面板、紧固件和用于环境保护的垫圈。在高压系统中,通常会采用联锁回路,以便在熔丝面板打开时切断系统电源。这些额外的可维护组件各自都存在故障风险,从而进一步缩短了熔丝的使用寿命。此外,在高压系统中,只有经过培训的合格人员才能更换熔丝。 类似地,继电器或接触器控制负载的供电。即使在高电流下,继电器触点上的压降也很小,但在切换到容性负载和中断感性电流时,继电器触点的性能会下降。通常使用由继电器和浪涌电阻组成的预充电电路将下游电容器充电至系统电压的 20V 以内。这可以防止继电器或接触器触点在激活时熔接,并润湿触点,最大限度地减少氧化,否则氧化会导致更高的电阻和功耗。尽管如此,触点在每次激活时仍然会性能下降,这是缩短其使用寿命的长期磨损机制之一。许多使用带容性负载的接触器或继电器的直流配电系统在输入和输出端都包含高精度电压测量电路,以确保满足电压差条件。电压测量的误差越大,触点上的电位差就越大,性能会进一步下降,最终缩短其使用寿命。当继电器或接触器断开时,触点会分离,在输入和输出电路之间形成气隙。但这并不意味着它们没有电连接。很多情况下,当继电器断开时,电流会通过气隙中的电弧继续流动一小段时间。这会进一步降低触点的性能。 高压电子熔断器的系统级优势 熔丝的精度不高、一次性使用的限制以及继电器和接触器不够坚固耐用,这些都是设计师转向电子熔丝(E-Fuse)等电子解决方案的原因。很多时候,可靠性目标是主要原因。更高的精度、集成度、功能性、可复位性和系统正常运行时间是 E-Fuse 的主要优势之一。然而,最主要的驱动力在于它能够显著提高系统可靠性。 E-Fuse是一种可控且可配置的固态电路中断装置。在 400V 和 800V 系统中,碳化硅(SiC)因其高击穿电压额定值、低导通电阻和高热导率而成为最佳的功率半导体技术。电子熔丝可以是单向半导体开关,用于阻断一个方向上的电压和电流,也可以是双向开关,用于阻断两个方向上的电压和电流(例如,电源到负载和负载到电源)。电子熔丝结合了熔丝和机电继电器的功能,并且可能包含负载电流报告等附加功能,从而无需在系统中使用独立的电流传感器。 图1 Microchip 的 E-Fuse 技术演示板 SiC的电子熔丝演示板实现了快速响应时间,将短路电流限制在仅几百安培。借助宽带宽电流检测电路并使用默认设置,它可在 700 纳秒内检测到短路,并在 1 至 6 微秒范围内清除故障(具体取决于系统电感)。图 2 中时间-电流特性(TCC)曲线定义的跳闸行为可通过软件或本地互连网络(LIN)配置。TCC 曲线包含三种检测方法:结温估算、基于模数转换器(ADC)的电流采样以及可通过软件配置的硬件检测电路。 图 3 中的检测电路包括一个带有开尔文检测连接的分流电阻器(用于提供精确的电压测量)、一个具有高增益带宽积的运算放大器、一个具有可配置基准的快速比较器以及一个置位-复位 (SR)锁存器,以实现快速短路检测和保护。对于不需要立即响应的过载,电流检测信号由单片机的 ADC 和固件处理。该设计包括两种工作模式:边沿触发模式或穿越模式。在边沿触发模式下,超过阈值的过流会触发立即关断。在穿越模式下,过流会立即将SiC MOSFET 栅极驱动至较低电压,以延长其短路耐受时间。如果过流持续时间超过预定义的可配置持续时间,则SiC MOSFET 将关闭,从而中断电路。但是,如果电流降至阈值以下,MOSFET 栅极将被驱动回全栅极驱动。 图2:TCC曲线 图3:过流检测和保护实施 卓越的短路保护 图 4 显示了使用传统 30A 和 30A E-Fuse 演示板进行充电电容短路测试时的允通电流。为了证明快速响应时间,E-Fuse 在更恶劣的工作条件下进行了测试,源电感降低了六倍,这导致电流斜坡比熔丝测试中的陡度高六倍。即使在这种情况下,E-Fuse 测试中的短路电流峰值也仅为216A,而熔丝允许的峰值电流为 3.6 kA。E-Fuse 的总故障清除时间为 672 ns,传统熔丝的总故障清除时间为 276 µs。除了快速的故障清除时间允许较低的短路允通 (LT)电流之外,允通能量也比传统熔丝低数百到数千倍。本次测试中,电子熔丝的允通能量为 406 mJ ,而受熔丝保护的电路的允通能量仅为 85J。这种显著的性能差异有望在采用电子熔丝保护的情况下,防止故障负载演变为硬故障。 此外,在熔丝测试中,直流母线电容完全放电。然而,在受电子熔丝保护的电路中,450V 直流母线电压仅下降了 2V,持续时间不到 200 纳秒。这是一个关键优势,因为它允许系统继续运行,而无需担心设备故障导致直流母线电压骤降或下降。在许多系统中,故障可能造成危险或代价高昂的停机,而电子熔丝可提供卓越的电路保护。总结测试结果,电子熔丝清除短路故障的速度提高了 300 倍,允通电流降低了 16 倍,允通能量降低了 200 倍,同时保持了直流母线的稳定。 图4 使用熔丝(顶部)和 E-Fuse(底部)进行短路测试 如上所述,基于SiC的电子熔丝(E-Fuse)具有多项系统级优势,不仅比传统解决方案更有效地保护线路和负载,还能简化系统设计以及保护、控制和传感的集成。随着万物电气化对更高电压、更高效率和更低开关损耗的需求不断增长,对宽带隙半导体的需求也将持续增长。这些应用中的电气系统将受益于电子熔丝解决方案,因为它消除了可维护性设计的限制,并提高了系统正常运行时间、可靠性和安全性。

SiC

Microchip . 2025-07-02 1 995

如何判断晶振是否起振

> 如何判断晶振是否起振? 1、用示波器看波形用示波器看波形是最直接的方法。因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右。 晶振波形一般是正弦波或者方波,当输出波形是方波时,一般上升沿比较陡峭,且包含了较多的高频信号,这个时候就要保证测试的带宽足够,理论值是带宽是被测信号频率的2倍,实际测试方波时带宽应该是被测信号频率的10倍。除了带宽之外,在测试晶振时,还有一点应该重点注意:晶振对电容负载较敏感,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,容易导致电路停振而得不出正确的测量结果。所以在进行晶振测试的时候,需要保证足够的带宽和较小的输入电容。 2、用数字万用表的电压档测电压无源晶振具备两个管脚:频率输入脚与频率输出脚。若晶振已经起振,说明这两个管脚之间必然存在电压差,这样才会有流经的电流对晶片产生激励功率。所以,我们可以用万用表的直流电压档,测量晶振两个引脚的电压。起振的时候,晶振两端的电压一般为芯片供电电压Vcc的一半。但这里要注意,若芯片不良,则无法捕捉到晶振正在提供给它的正确的时钟信号。在这种情况之下,我们容易对晶振是否起振做出误判。 3、使用频率计测试使用频率计测量晶振频率输出脚位时,若有正常的波形(常见为方波,温补晶振有削峰正弦波输出)或正常频率信号输出,则可视为该晶振已经正常起振。 4、最后,听声音判断晶振是否起振的方法,并不可靠。因为晶体的振荡频率远超人耳能够听见的频率上限,有时能够听到反而是有问题的,说明晶体质量不佳,更多的时候,正常工作的晶体是不会发出任何人耳能听到的声音的,有时声音来自外电路元件。晶振是电路中必不可少的电子元器件,主要有无线数据传输和计时两种用途。 随着国内5G、新能源产业的迅速发展,国内晶振需求量快速增长,国内厂商正奋力追赶,加快国产替代进程。扬兴科技,便是其一。

晶振

扬兴科技 . 2025-07-02 1000

基频晶振和泛音晶振有什么不同

基频晶振和泛音晶振作为晶振的两大重要类型,虽然都承担着产生稳定频率信号的任务,但在工作原理、频率特性、应用场景等方面存在诸多差异。 一、定义与工作原理 基频晶振,顾名思义,是利用石英晶体的基频振动来产生振荡信号。当在石英晶体两端施加交变电场时,晶体便会产生机械振动,而这种机械振动又会产生交变电场,在特定条件下,机械振动和交变电场相互作用,形成稳定的振荡,此时的振荡频率即为基频。 泛音晶振则是利用石英晶体的泛音振动来工作。石英晶体在振动时,除了会产生基频振动外,还会产生一系列与基频成整数倍关系的谐波振动,这些谐波振动就是泛音。泛音晶振通过特殊的电路设计和晶体结构,选取某一特定的泛音频率作为输出信号。常见的泛音有三次泛音、五次泛音等。 二、频率范围与精度 基频晶振的频率范围相对较低,一般常见于几KHz到几十MHz之间。这是由于其基于晶体的基频振动工作,受到晶体物理特性的限制,难以实现过高的频率输出。不过,在这个频率范围内,基频晶振能够提供较高的频率精度和稳定性,其频率误差通常可以控制在较小的范围内,能够满足许多对频率精度要求不是极高的常规电子设备的需求。 泛音晶振的优势在于能够产生较高频率的信号,其频率范围通常从几十MHz到几百MHz,甚至更高。借助晶体的泛音振动,泛音晶振突破了基频振动的频率限制,为需要高频信号的电子设备提供了可能。然而,随着频率的升高,受到晶体老化、温度变化、电路干扰等因素的影响,泛音晶振的频率精度和稳定性会相对基频晶振有所下降,在一些对频率精度要求极为苛刻的低频应用场景中,泛音晶振并非最佳选择。 三、电路设计与匹配要求 基频晶振的电路设计相对简单。由于其工作在较低频率,所需的外围电路元件较少,匹配电路的设计也较为容易。在电路设计中,通常只需要搭配少量的电容、电阻等元件,就可以与基频晶振组成一个稳定的振荡电路。这些外围元件的主要作用是调整晶振的振荡频率、起振条件以及稳定振荡信号,并且对元件参数的精度要求相对不高,降低了电路设计和生产成本。 泛音晶振的电路设计则较为复杂。为了能够准确选取特定的泛音频率并抑制其他频率成分,需要更为精细的电路设计和元件匹配。在泛音晶振的振荡电路中,除了常规的电容、电阻元件外,还常常需要使用专门的泛音晶体滤波器、陷波电路等特殊元件,以确保电路能够稳定地工作在目标泛音频率上。此外,泛音晶振对电路的布局布线要求也更为严格,需要充分考虑电磁干扰、信号反射等问题,以避免影响晶振的正常工作和频率稳定性。 四、应用场景 基频晶振因其频率较低、精度稳定、电路设计简单以及成本较低等特点,在许多对频率要求不高的常规电子设备中得到广泛应用。例如,在普通的单片机系统中,基频晶振可以为单片机提供稳定的时钟信号,确保单片机按照预定的程序进行工作;在一些简单的电子玩具、智能家居控制模块等产品中,基频晶振也能满足其对时间基准和频率信号的基本需求,并且能够有效控制产品成本。 泛音晶振则主要应用于对频率要求较高的领域。在通信领域,如无线通信基站、手机射频电路等,需要高频的时钟信号来实现高速的数据传输和信号处理,泛音晶振能够提供满足这些需求的高频稳定信号;在雷达、卫星导航等高端电子设备中,同样需要高频且稳定的频率源,泛音晶振凭借其能够输出较高频率信号的优势,成为这些设备中不可或缺的关键元件。不过,由于泛音晶振的成本相对较高、电路设计复杂,在一些对成本敏感和频率要求较低的应用场景中并不适用。

晶振

晶发电子 . 2025-07-02 1 890

客户案例:纳祥科技外接电源式电子脉冲打火机方案,适配汽车点烟器接口

传统燃油打火机存在易燃易漏、环境污染、不可重复使用等问题,且存在安全隐患(如高温火焰)。而电弧打火机凭借无燃料、安全可靠等优势,成为新型环保替代品。 纳祥科技根据现行市场与客户需求,推出了两款差异化方案: 方案一:充电式电弧打火机方案,内置可充电电池,适合户外独立使用; 方案二:外接电源式电弧打火机方案,从手机、汽车等设备取电,轻量化设计,降低使用成本。 ㈠ 方案概述 充电式电弧打火机方案、外接电源式电弧打火机方案,均通过升压模块将低电压转换为高频高压脉冲,击穿电极间隙空气形成电弧;电极间距设计为3mm,确保空气击穿电压与输入功率匹配。 充电式与外接电源式电弧打火机方案均配备专用芯片、电弧头、双开关(上滑解锁+短按点火)及4级电量/指示灯;差异在于前者采用内置电池、Type-C快充接口,7秒无操作自动关机功能,后者采用Type-C外接接口,支持车载转换头扩展,依赖外部电源实现即用即取。 ㈡ 功能模块 1、充电式电弧打火机方案 (1)硬件组成 ① 电弧产生头:钨合金电极,通过高频高压脉冲产生电弧 ② 点火开关(短按触发):启动升压模块放电 ③ 安全开关(上滑解锁):防止误触,需双重操作激活 ④ Type-C充电口:支持快充,兼容手机充电器 ⑤ 4级电量指示灯:实时显示电池剩余电量(25%、50%、75%、100%) (2)核心模块 ① 智能充电电路:支持过充、过放保护,延长电池寿命 ② 升压模块:将3.7V锂电池电压升至3000V以上高压脉冲 ③ 智能芯片:控制放电频率、自动关机(无操作7秒后断电) 2、外接取电式电弧打火机方案 (1)硬件组成 ① 电弧产生头:可拆卸设计,方便更换或清洁 ② 专用芯片:协调升压、放电逻辑及安全机制 ③ 升压模块:兼容5V(手机)/12V(汽车)输入,输出3000V电弧 ④ 4级LED指示灯:显示外部电源供电状态 ⑤ Type-C口:通用接口,适配手机、车载USB或外接转换头 (2)扩展配件 车载转换头:适配汽车点烟器接口,稳定取电 ㈢ 方案演示 (1)我们以手机为例展示外接电源式电弧打火机方案—— ①插入手机Type-C口,上滑打开安全开关 ②短按点火键,电弧点亮点燃纸巾,松手即停 ③拔出后自动关停,安全锁重置 (2)接下来展示的是充电式电弧打火机方案—— ①上滑安全开关打开电源,4颗LED灯显示不同电量 ②短按点火键,电弧点亮 ③无操作7秒后自动关机,下滑安全开关即锁定 ④Type-C接口可使用移动电源、手机充电 ㈣ 方案总结 高频高效升压、模块化设计是本方案的关键技术亮点,可减少干扰,大幅度提升能量转换效率大幅度,其高效智能、安全环保的设计,能被广泛应用于多种场景。 如需独立使用选充电式,它可以应用在户外露营、家庭应急(如停电时点蜡烛/壁炉)、无USB电源等环境中;有电源且追求轻便选外接式,如车载环境、办公室/室内(插手机充电器或移动电源)、轻量化出行(无需额外充电)。 我们现将提供完整的方案技术支持与迭代,欢迎您与我们深入交流与探讨。

打火机

深圳市纳祥科技有限公司微信公众号 . 2025-07-02 1845

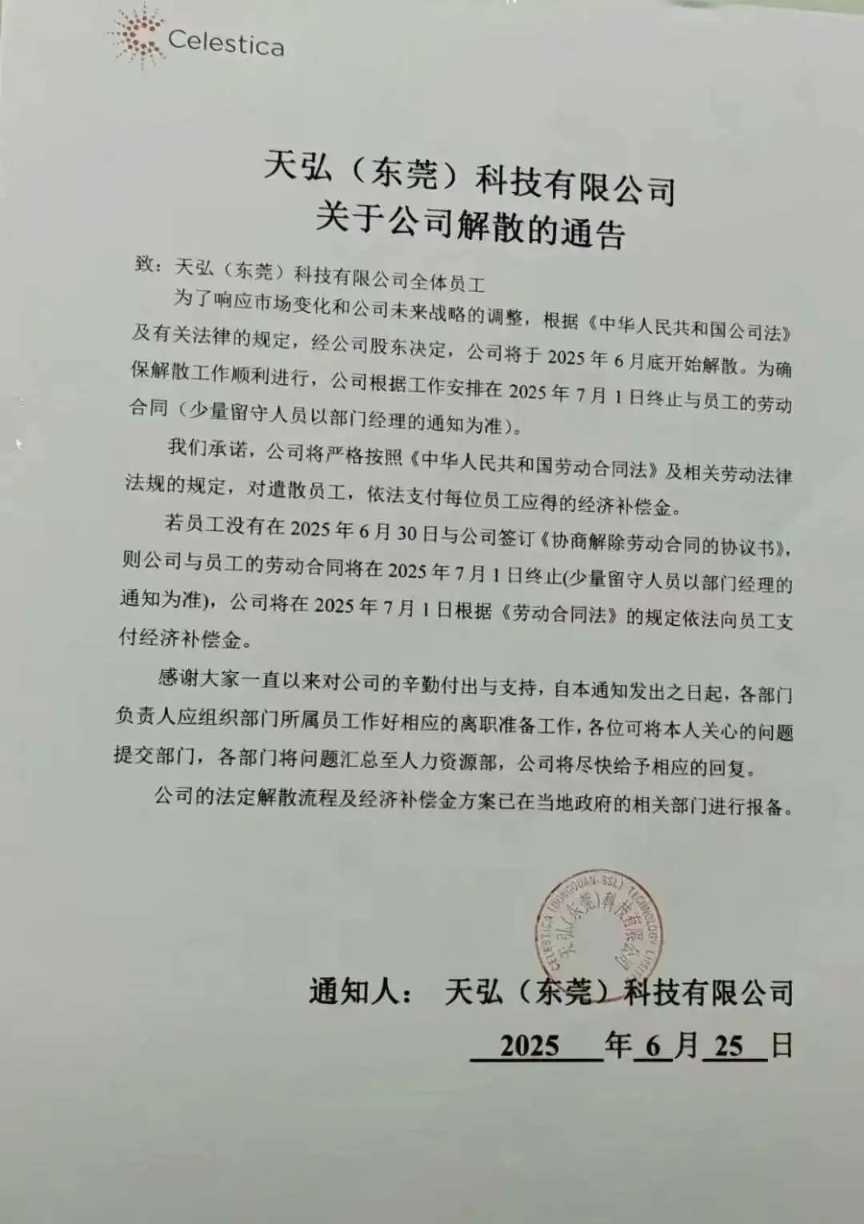

企业 | 全球电子制造大厂Celestica东莞工厂解散

据报道,天弘(东莞)科技有限公司近日发布通告,称为了响应市场变化和公司未来战略的调整,公司将于2025年6月底开始解散,7月1日起终止所有员工劳动合同。该公司已深耕东莞超20年。 天弘科技集团在通告中明确表示,这一举措是天弘科技集团根据市场变化和公司未来战略规划调整作出的重要决策,公司将严格按照相关劳动法律法规,对遣散员工依法支付经济补偿金。目前,公司已将法定解散流程及经济补偿金方案向当地相关部门报备,确保员工权益得到充分保障。 东莞天弘承诺依法支付经济补偿金,赔偿金额分三种:若员工在6月27日前签约,可获“经济补偿金+代通知金+感谢奖金+年终奖折算”;6月30日前签约则补偿减少;逾期则按劳动法最低标准支付。 Celestica(天弘)总部设在加拿大多伦多,全球共拥有40000名员工。据Manufacturing Market Insider(MMI)公布的2024年全球电子制造服务公司Top 50名单显示,Celestica全球排名第8。天弘在中国上海、苏州、昆山、东莞、厦门等地合计拥有近万名员工,是目前加拿大籍公司在华雇员最多的公司之一。 作为加拿大Celestica集团全资子公司,天弘(东莞)成立于2004年,注册资本3250万美元,占地236亩,位于松山湖,是Celestica在中国南部收入最多、雇员最多的区域,是一座高产量的制造基地,曾是全球领先的电子制造服务商(EMS),业务覆盖航空航天等领域。 该公司扎根东莞超20年,坐拥10万平方米的厂房,员工规模曾达504人,最鼎盛时期员工超过1万人,为当地经济发展和就业做出了巨大贡献。其业务聚焦于高端电子产品制造,主要产品涵盖服务器及配件、磁盘阵列及配件、储存阵列及配件,以及太阳能光伏微型逆变器等,产品 98% 用于出口。主要客户涵盖 IBM、Cisco、HP、Meta、亚马逊、谷歌和微软等。 但近年来,天弘逐渐将中国工厂订单向东欧等地区转移。2024年,天弘北美地区营收占比已经从2022年的29%攀升到47%。2024年天弘营收大幅增长20%,2025年一季度则延续着这一增长势头。 尽管东莞子公司即将关闭,但天弘科技集团在全球范围内的业务却呈现出强劲的增长势头,天弘科技已成功转型为AI基础设施和航空航天领域的重要战略合作伙伴。2025年第一季度财报显示,公司收入达26.49亿美元,同比增长19.91%,净利润为8620万美元。 目前,天弘已成为Meta、微软、谷歌等企业AI数据中心设备的关键供应商,同时也成为了航空航天公司的重要合作伙伴。2025年一季度,天弘在航空航天与国防领域的营收均实现增长,北美市场的高毛利订单占比持续扩大。这一转型,某种程度上也解释了为何东莞厂关停之际,天弘股价仍保持强劲势头。

电子制造

芯查查资讯 . 2025-07-02 6940

产品丨极海36V三相电机专用栅极驱动器GHD3125R,专注提升系统性能与可靠性

针对工业自动化与智能设备领域,极海正式发布性能优异的GHD3125R 36V三相电机专用栅极驱动器,专为提升电机控制专用技术而设计,具有高功率密度和效率,可有效提升系统性能与可靠性,广泛适用于手持设备、小功率水泵、落地扇、低压吊扇、空气净化器、循环泵、电动工具等直流无刷电机应用。 GHD3125R是一款用于驱动P/N MOS功率管的36V三相栅极驱动IC,支持宽范围工作电压5.5V~30V ,提供3.3V/5V逻辑输入兼容,实现与不同逻辑电平电路工作。 新产品低待机功耗可显著降低待机状态时的电力消耗,实现节能;在特定电压下,具备不同的输出电流能力,如在Vsup=24V时,HO输出电流为+260mA/-80 mA,LO输出电流为+50 mA /-240 mA。 集成LDO,为芯片内外部提供电力支持 GHD3125R集成了5V 低压差线性稳压器LDO,其带载能力为60mA,可为芯片内部逻辑电路与外部MCU供电,并且LDO具备重载启动保护功能,对于防止瞬态过流、保护电路、提高系统稳定性与安全性起到关键作用,同时帮助客户有效节省系统成本。 多重保护功能设计,为系统安全保驾护航 GHD3125R内置多种保护功能,其中电源欠压保护UVLO,可避免芯片因欠压出现各种故障;直通防止功能,可防止不必要的直通情况出现,以提升电路的安全性与稳定性;启动保护功能,有效确保芯片正常运行;过温保护功能,防止芯片因过热而损坏;内置400ns死区时间,可有效保护系统正常运行。 典型应用电路图 高低侧通道匹配,灵活应对多样需求 GHD3125R采用高低侧通道匹配设计,使芯片能同时满足高侧和低侧功率半导体器件的驱动需求,有效提高系统灵活性和整体性能。 一站式方案设计,为各应用升级迭代赋能 极海为广泛的电机应用提供灵活便捷、简单易用的丰富软硬件开发工具,以及资深电机团队的技术支持,方便工程师开发及进行移植测试等,助力客户项目快速实现升级迭代 GHD3125R芯片工作温度范围为-40℃~105℃,提供SOP16封装,目前已正式投入量产供货并开发派样,索样可联系极海各办事处销售经理。

Geehy

Geehy极海半导体 . 2025-07-01 1085

产品 | ML7218 & ML3219模组发布:低功耗“芯”突破,智能物联新选择

在物联网蓬勃发展的浪潮中,无线通信模组作为设备与网络之间的关键连接点,正不断推动智能生活的普及。泰凌微电子近期推出了三款全新的无线通信模组——ML7218A,ML7218D 和 ML3219D。它们凭借出色的性能、丰富的接口和强大的安全机制,为智能家居、智能穿戴、资产追踪等领域提供了高效、可靠的解决方案。 ML7218A,ML7218D:高性能、低功耗,满足复杂物联网需求 ML7218A,ML7218D 模组搭载了高性能的 32 位 RISC-V MCU,主频高达 240MHz,并配备 DSP 扩展功能,能够高效处理复杂的计算任务。它拥有 512KB SRAM(含 256KB 保留 SRAM)和 2MB 嵌入式闪存,为大规模数据处理和程序存储提供了充足空间。在无线通信方面,ML7218A,ML7218D 支持蓝牙低功耗、Zigbee、Thread 以及 2.4GHz 私有协议等多种协议,能够满足智能家居设备之间的互联互通以及物联网中的复杂通信需求。 在低功耗设计方面,ML7218A,ML7218D 模组表现出色。其先进的电源管理系统能够根据不同的工作状态自动调整功耗,实现高效节能。在深度睡眠模式下,模组的功耗低至 1µA,即使在长时间待机或低活动状态下,也能显著延长设备的电池寿命,特别适合对续航能力有极高要求的电池供电应用场景。 ML7218A,ML7218D 模组还具备强大的安全机制,支持安全启动、安全 OTA 更新以及固件加密,采用 RSA2048/ECC256 签名验证、硬件加速 AES、ECC 和哈希函数,有效保护设备的安全性和数据的完整性。 此外,ML7218A,ML7218D 模组提供了丰富的接口,包括 3x SPI、2x I2C、2/3x UART 和 1x FS USB ,以及 7x PWM、3x I2S、5/10-ch 12-bit ADC、1x AMIC 和 2x DMIC,能够适应多样化的开发需求。 ML3219D:高集成、多协议,打造高效物联网体验 ML3219D 模组是一款多协议无线模组,以高集成度和丰富的外设为特点。它搭载了 32 位 RISC-V MCU,配备 DSP 扩展功能,能够高效处理各种数据。模组拥有 128KB SRAM(含 96KB 保留 SRAM)和 2MB 嵌入式闪存,为程序运行和数据存储提供了坚实保障。 在无线通信方面,ML3219D 支持蓝牙低功耗、Zigbee/RF4CE、Matter、Thread 以及 2.4GHz 私有协议等多种协议,能够无缝连接到不同的物联网生态系统。其蓝牙低功耗接收灵敏度为 -96dBm @1Mbps,发射功率高达 10dBm EIRP,支持多种速率和模式,确保了稳定的连接和高效的通信。 ML3219D 模组的安全机制也非常强大,支持安全启动、根信任和安全 OTA 更新,提供硬件 AES 和 AES-CCM、ECC,以及硬件加速哈希函数,支持基于 RSA2048 或 ECC256 的签名和验证,有效防止设备被篡改和数据泄露。 此外,ML3219D 模组提供了丰富的接口,包括 24x GPIO、2x SPI、2x I2C、3x UART以及 1x FS USB ,还配备了1x AMIC 和 1x DMIC,支持音频处理,能够满足各种复杂的应用场景。 广泛应用场景,助力智能生活 现设备之间的互联互通和智能化控制。在智能穿戴领域,可用于智能手表、智能手环等设备,为用户提供健康监测、运动追踪等功能。在资产追踪领域,可用于追踪设备的位置和状态,帮助企业更好地管理资产。 此外,它们还可应用于无线 HID、智能医疗设备、工业自动化设备等多个领域,为各行业的智能化转型提供支持。 配套开发工具,加速产品开发 泰凌微电子为 ML7218A,ML7218D 和 ML3219D 模组提供了完善的开发工具支持,助力开发者高效开展项目。其中,硬件工具包括 AIOT-DK1-V2 开发套件,为开发者提供了强大的硬件基础。此外,三款模组均支持通用 SDK。 ML7218A,ML7218D 模组 ML7218A,ML7218D 模组支持功能丰富的通用 SDK,包括:Platform/Bluetooth® LE/Bluetooth® LE Audio/Matter+Zigbee 双模/Mesh Audio/Low latency Gamepad/Low latency Microphone 。 此外,泰凌微电子还为 ML7218A,ML7218D 模组开发了特定的应用程序,包括 Camera、Codec、Sensor 示例程序以及 EdgeAI 示例程序。这些示例程序能够满足不同开发者的需求,帮助开发者快速熟悉开发流程,提升开发效率。 ML3219D 模组 ML3219D 模组同样支持通用 SDK,包括:Platform/Matter/FMN+Nearby 双模/蓝牙低功耗/2.4GHz/蓝牙低功耗 RCU/Zigbee /Zigbee+蓝牙低功耗 双模/Mesh Networking。 通过这些强大的开发工具,泰凌微电子致力于为开发者提供高效、便捷的开发体验,助力产品快速推向市场。 认证齐全,保障全球市场适用性 ML7218A,ML7218D 和 ML3219D 模组均获得了 FCC、IC、CE、TELEC、NCC、SRRC 等多项国际认证,符合 ROHS、REACH 等环保标准,并通过PSA1安全认证,能够在全球范围内放心使用。这些认证确保了模组在全球市场的安全性,通用性和可靠性。 总结 泰凌微电子推出的 ML7218A,ML7218D 和 ML3219D 模组,凭借高性能、多协议、低功耗、丰富接口和强大安全机制,为物联网领域带来了高效、可靠的解决方案。它们能够满足智能家居、智能穿戴、资产追踪等众多领域的需求,同时完善的开发工具支持和齐全的认证也为开发者和产品的市场推广提供了有力保障。 模组相关资料链接 ML7218X: https://www.telink-semi.cn/products/bluetooth-le/tl721x ML3219D: https://www.telink-semi.cn/products/bluetooth-le/tl321x

泰凌微

泰凌微电子 . 2025-07-01 895

市场 | 2025年第一季度,美国PC市场迎来强劲开局,同比增长15%,全年增长动力或将减弱

Canalys(现并入Omdia )的数据显示,2025年第一季度,美国台式机和笔记本出货量同比增长15%,达到1690万台。由于厂商为应对关税政策调整而加大出货力度,导致渠道库存大幅增加,后续面临清理库存的压力。与此同时,消费者支出减弱,将使得全年增长放缓。预计2025年全年PC出货量年增长率仅为2%。随着大量Windows系统升级将在2025年10月Windows 10服务终止后启动,2026年出货量增速有望回升至4%。 今年,企业对PC的采购需求预计将持续强劲,有望弥补消费市场的疲软。商用PC出货量预计将增长8%,而消费市场PC出货量则预计下降4%,形成鲜明对比。 Canalys(现并入 Omdia)的研究总监 Ishan Dutt 表示:“美国企业向 Windows 11 的过渡进展顺利,这对整个行业来说是积极信号。随着微软加大宣传力度,提升企业对及时升级重要性的认知,预计2025年下半年,尤其是中小企业的商用PC需求将进一步增长。然而,消费者在PC等高价产品上的支出意愿则受到多重不利因素影响。尽管PC目前仍未被纳入加征关税范围,但其他主要消费品类已受到影响,引发通胀压力,美联储因此暂停原定的降息计划,预计下半年物价仍将继续上涨。此外,零售渠道库存充足,2025年下半年的厂商出货量(sell-in)可能面临一定的压力。” Canalys(现并入 Omdia)研究经理 Kieren Jessop 表示:“尽管Windows 10即将终止服务,带来一定紧迫感,但美国消费者的PC需求并未明显提振。这凸显了一个关键现实:很多用户对Windows 10的停止支持并不在意,除非这一变化切实影响到他们的使用体验。消费者购买PC的主要驱动力仍是电池续航下降、设备运行缓慢或硬件故障等问题。产品参数复杂、信息传递不清也让购买决策变得更加困难。对于厂商和渠道伙伴而言,这意味着必须通过更清晰、以用户需求为导向的沟通方式,以及更精简的产品组合,来简化消费者的购买路径。渠道应主动引导用户,打造直观、顺畅的购买流程,帮助他们快速找到真正适合自身需求的设备。”

PC

Canalys . 2025-07-01 1505

技术 | 未来之家的秘密武器:UWB雷达,全屋感知无死角!

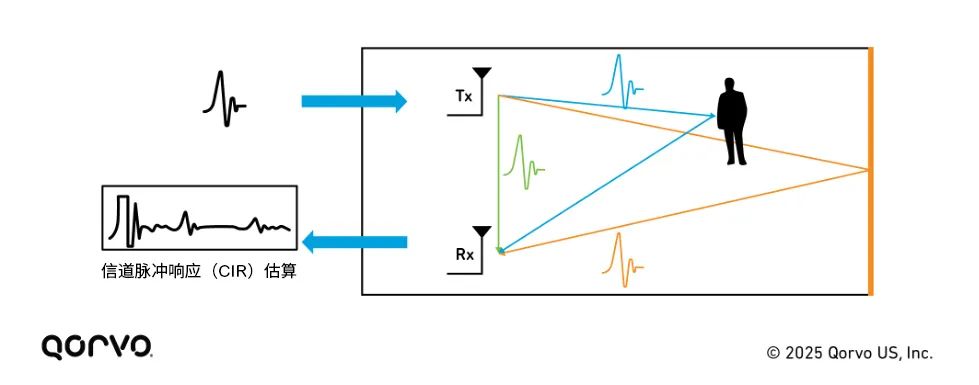

超宽带(UWB)技术被广泛认为是实现位置、距离和方向精确、安全、实时测量的最佳测距技术。除此之外,UWB还能作为雷达技术实现环境感知。与测距功能相似,UWB雷达利用 UWB极宽的500MHz带宽和极短的2纳秒脉冲,对物体和人员实现高精度探测。 但与测距不同的是,UWB 雷达无需两台设备通信,仅需单个设备即可捕获信号反射(见图1)。因此,它作为一种低成本、低功耗的解决方案,结合全向天线,可以达成360°视场内的运动检测,实现全面区域监控,且覆盖盲区极小。此外,UWB测距和雷达功能可以结合使用,以实现多种功能,例如存在感测并随后进行安全认证。 图1,超宽带测距与感测对比 UWB 雷达如何精确感测 UWB感测的“魔法”在于雷达在传输脉冲的同时接收来自物体和人员的多径信号反射。这些估算的信道脉冲响应(CIR)随后由先进的雷达算法处理;不仅能检测运动,还可以估算距离和位置(见图2)。UWB 雷达具有很高的抗干扰性,即使在密集多径和多无线电环境中也能提供可靠性能,而其它感测技术在此类环境下可能会遇到困难。 图2,UWB 雷达发射并同时接收多径信号反射 UWB 雷达的新颖之处在于,可以配置关键的雷达参数以权衡范围、功耗和覆盖范围。每次雷达扫描收集的样本越多,检测范围就越远——从几厘米到几米不等。此外,如果以更高的速率重复发射雷达帧,虽然会以更高的功耗为代价,但能获得更准确的位置估算。 即便是范围为几米以内的存在检测使用案例中,UWB 雷达的功耗也不超过10mW,这使其成为用于便携式设备的理想低功耗技术,延长了电池寿命并减少了频繁充电的需求。此外,UWB雷达监测生命体征或识别手势的能力,为用户与智能设备的交互开辟了新途径。通过检测微小动作和特定手势,它促进了直观且免触摸的控制界面。这在医疗和汽车应用中尤为实用,因为非接触式交互提高了安全性、保密性和便利性。总的来说,UWB雷达的多功能性加上小于 10厘米的精细测距精度,使其成为一种引人注目的强大解决方案,能够在广泛的应用中提供精确、可靠和节能的性能。 与其它传感技术的对比 如将UWB雷达与被动红外(PIR)传感器等其他技术进行评估时,几个关键差异凸显了UWB的优势。PIR传感器常用于运动检测,但仅当传感器具有清晰的视线(LOS)时才有效。它们的视野有限,且对温度变化、灰尘和强光等环境因素敏感。相比之下,UWB雷达在视线和非视线(NLOS)条件下都能有效工作,能够穿透墙壁,并在具有挑战性的环境条件下保持准确性和分辨率。这些特性使UWB成为众多应用场景中极具灵活性和多功能性的解决方案。 与60GHz毫米波(mmWave)雷达相比,UWB雷达提供了一系列不同的优势。虽然毫米波雷达在特定用例中(如基于安全摄像头的存在检测或智能恒温器)很有效,但它通常功耗更大,实施更复杂,且解决方案成本更高。与之相反,UWB雷达功耗更低,实施更简单且成本效益高,因而成为60GHz毫米波雷达的可行替代方案;尤其适用于短距离雷达应用。 表1,UWB 雷达与 PIR 和毫米波雷达的比较 需要记住的一个要点是,根据应用的不同,每种传感技术都有其独特的优势;例如,PIR传感器在简单环境中的基本运动检测方面表现出色,而毫米波雷达在要求高精度传感或高分辨率成像的场合中很有价值。当应对多种需求,并需要精确性和多功能性的场合,如感测与精细测距的结合时,UWB雷达则表现出色。 UWB 感测雷达重塑不同市场 UWB雷达技术重新定义了消费、企业和汽车市场中的传感应用。通过将UWB的高精度雷达功能与精细测距相结合,该技术不仅实现了存在检测,还实现了高精度距离测量,解锁了一系列创新且无缝的用户体验。图3展示了UWB雷达的核心传感功能;这些功能可以单独部署或与精细测距相结合,以增强安全性、自动化和交互性。以下部分将探讨UWB雷达如何在这些市场中推动变革,提供传统传感技术无法实现的先进功能和用户体验提升。 图3,UWB 雷达功能可应用于消费、企业和汽车等应用领域 智能空间和生态系统 通过实现高精度存在检测和运动监测,UWB雷达重新定义了我们与智能空间的交互方式。与依赖常开式摄像头的传统安全系统不同,UWB雷达在优先考虑隐私的同时,提供了一种保持安全性和功能性的替代方案。无需持续监控,UWB雷达可以检测人员的存在和移动,仅在必要时激活家庭摄像头或完全消除对其需求。这种方法降低了未经授权访问安全摄像头等的网络安全风险,同时确保了全面监控。 除了安全之外,UWB雷达还提高了智能家居环境的适应性。它可以区分人员和无生命物体,以减少误报,实现反应更灵敏的自动化。灯光、气候控制和其它智能系统可以根据占用情况动态调整,以提高便利性和能源效率。此外,UWB雷达的手势识别功能可以实现对厨房水龙头、垃圾桶甚至娱乐系统等电器的免触摸控制,进一步提高家庭中的便利性和卫生水平。 在企业环境中,将UWB雷达嵌入天花板安装的Wi-Fi企业接入点(EAP)或条形摄像头中,可以实现精确的占用感测。当与人工智能(AI)和成像系统相结合时,它有助于企业通过跟踪房间中的人数来优化工作空间利用率。借助这种数据驱动的方法,企业不仅能够通过调节HVAC系统和照明设施提高能源利用效率,还能更有效地管理会议室预订,进而提高整体运营效率。通过集成UWB雷达,企业可以创建更安全、更高效的办公环境,同时不牺牲安全性或隐私。 健康与保健 UWB雷达无需物理接触即可监测生命体征的能力有可能彻底改变临床和家庭环境中的患者护理。其高精度使其能够检测到与呼吸和心率相关的细微动作,成为新生儿监护、老年人护理和远程患者观察的理想解决方案。这种非侵入式方法提高了患者的舒适度,同时确保了连续、可靠的健康跟踪。 此外,即使患者被毯子、床上用品或衣物覆盖,UWB雷达也能有效工作,提供不间断的监测,而无需直接接触皮肤。这在重症监护病房中尤为重要,因为在那里,尽可能减少对患者的干扰至关重要;亦或在家庭医疗场景中,隐蔽、被动的监测可提高生活质量。此外,其穿透物理障碍进行感测的卓越能力,使其成为一种强大的监测手段,特别适用于隔离病房内的患者,或是在那些传统监测设备难以发挥作用的环境。 无缝访问与控制 UWB雷达在门禁控制方面同样表现出色,提供稳健、安全的身份识别与认证解决方案。在办公室、仓库或企业环境中,UWB雷达通过检测个体的存在与移动来增强门禁控制系统,并结合UWB精细测距技术安全地验证其身份。同样的UWB芯片可与支持UWB的门禁卡、智能手表或智能手机进行交互,以确认身份并授予安全访问权限。在金融、科研及数据中心等安全要求严格的行业中,这一功能尤为必要。 除传统门禁控制外,UWB雷达的手势识别能力还为企业环境引入了交互的新维度。想象一下,员工只需简单挥手即可控制会议室显示屏,减少了对公用表面的物理接触。展望未来,配备UWB雷达的计算机能够通过细微的姿势识别出员工的压力或疲劳程度,使工作场所能够开发出更智能、响应更迅速的健康解决方案,同时避免过度监控。 车辆安全与信息娱乐 UWB雷达通过实现高精度、实时检测能力,推动车辆安全与便捷性的进步。其最关键的应用之一是欧洲NCAP所规定的儿童存在检测(CPD);其检测车辆内是否存在遗留的婴儿,以防止悲剧的发生。UWB雷达可通过监测微弱的呼吸和心率运动,在生命面临危险时向看护者或相关部门发送即时警报。随着汽车变得更加智能和互联,UWB雷达也为下一代智能内饰铺平了道路。未来的应用可能包括基于手势的控制,使驾驶员能够利用简单的手势动作调整信息娱乐系统、气候设置或导航界面。这不仅提升了便利性,还最大限度地避免驾驶员分心,进一步促进更安全的驾驶体验。 未来展望与创新 UWB雷达的多功能性、可靠性和精确度重新定义了传感技术的可能性,为更智能、更安全、更直观的环境铺平了道路。较宽的带宽和较短的脉冲特性赋予其独特的感测能力,使之成为需要精确和准确定位应用的最佳选择。 UWB雷达的未来潜力无限,具有低功耗、高性能以及将传感和测距功能融于一体的非凡能力。随着算法的进步以及边缘AI和机器学习集成的持续发展,UWB雷达将进化为更加强大的精确和自适应感测工具。无论是在提升汽车安全性、构建无接触医疗解决方案,还是提高企业环境效率方面,UWB雷达实现无缝交互的潜力不容置疑。

Qorvo

Qorvo半导体 . 2025-07-01 1595

产品 | 48V安全气囊点火芯片—— 国芯科技引领安全气囊电子系统迈入新纪元

近日,国芯科技宣布其自主研发的安全气囊点火芯片CCL1800B在内部测试中顺利通过验证并送样客户,从公开资料看,这是业界首次对外发布面向 48V 电源系统的此类芯片。这一成果不仅填补了国内技术空白,也在全球范围内实现了领先,为智能汽车电子架构升级提供了关键支撑。 48V系统引领汽车电气架构升级 随着新能源汽车智能化进程加快,传统12V低压系统已难以满足新一代智能功能的功率需求。48V系统以其更高的功率承载、更优的能效表现和更强的功能安全保障,成为汽车电气架构升级的关键路径:首先,相同功率下电流降低至1/4,极大减轻线束负担,优化整车能效,使得系统功率显著提升;其次,智能化支撑能力增强,可高效驱动ADAS、线控底盘、数字座舱等高功耗模块。概括来说:48V系统推动新能源汽车系统集成、线束精简和热设计优化,从而大幅提升平台集成度,因此,12V向48V的演进不仅是技术迭代,更是迈向高效、安全、智能汽车的重要路径。 从追赶到引领:国芯科技的跃迁 在2023年发布12V系统的CCL1600B之后,国芯科技迅速推进技术演进,历经两年完成从追赶国外巨头到技术自主的跨越;而 CCL1800B 实现业界首发,作为 48V 安全气囊点火芯片填补了这一领域的空白,更是公司技术的厚积薄发,实现了新能源汽车安全气囊点火应用电子电气系统架构领域的创新与突破,为产业发展做出了贡献。以该芯片为基础,公司初步搭建48V混合信号芯片设计平台,平台化布局成型并支撑后续多应用领域扩展。 CCL1800B的面世,既体现了国芯科技在车规芯片领域的技术深度,也标志着其平台化战略步入新阶段。 CCL1800B:为下一代安全系统而生 CCL1800B是面向48V架构的首款安全气囊点火芯片,具备四大核心优势: 高集成度:单芯片集成电源管理、16路点火回路、加速度传感器接口、CAN收发器,支持三种点火模式,极大简化系统设计; 宽压适应:工作电压覆盖28V–60V,耐压超70V,兼容48V和高负载12V系统; 高可靠性:满足AEC-Q100 G1标准,支持实时诊断,毫秒级检测故障,确保“零误爆、零漏爆”; 无缝兼容:与现有12V平台控制系统兼容,可直接升级至48V,帮助整车厂平滑过渡。这一创新设计不仅提升了产品安全性与适配性,也为车企降低研发与平台切换成本提供了现实路径。 赋能汽车安全与智能“双升级” CCL1800B的成功开发,标志着国芯科技正式开启以48V为基础的新一代芯片产品序列。其面向未来的48V集成化混合信号平台,将进一步支持智能线控底盘系统、智能冷却系统、智能座椅以及加热挡风玻璃等新型负载的接入,48V系统有助于实现整车电子电气架构的集成化、轻量化,全面提升整车智能水平与乘用体验,赋能新能源汽车安全与智能“双升级”。 从12V到48V,不只是电压升级,将是中国“智造”从“够用”走向“好用”的跨越。未来,国芯科技将持续深耕新能源汽车48V低压平台芯片研发,与整车厂和Tier1紧密合作,共同打造更高效、更安全的智能汽车电子生态。 结 语 CCL1800B不仅是国芯科技自主创新的成果,更是中国汽车产业链努力向高端突破的缩影。在智能化、网联化、电动化趋势下,48V系统及其配套芯片的快速落地,将为汽车产业转型升级提供坚实的底座。国芯科技,也将在这一浪潮中持续奋进,贡献“中国芯”的力量。 背景介绍:48V电源系统是汽车电子智能化的选择 在新能源汽车智能化正驱动汽车电气化的加速发展,智能化和电气化成为驱动汽车产业升级的核心引擎。以智能化为核心的功能创新导致低压电源系统已从单纯的能量分配网络,演进为支撑整车智能化的中枢系统;域控架构的快速迭代、线控底盘以及日新月异的智能化功能的落地,使得驱动执行系统向"更高功率承载、更智能故障诊断、更强功能安全保障"三维升级;另一方面,整车厂对成本优化的永恒追求,正倒逼着汽车电子全链路在系统集成度、线束精简度、能量利用率等方面实现突破性创新。相比传统汽车电子12V电源系统,48V电源系统很好地适应以上需求,在功率跃升、效能突破、混动赋能、安全经济性方面具有优势,是实现汽车更高电气化、智能化和性能提升的必由之路,是当前汽车新一代电子电气架构最具活力的增长点之一。 在此背景下,汽车从沿用70余年的12V 低压系统向48V电源系统升级,已成为行业突破性能瓶颈、迈向高效安全的演进方向。

国芯科技

苏州国芯科技 . 2025-07-01 1340

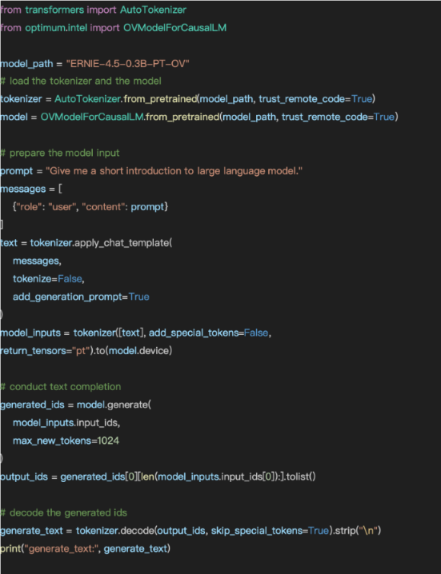

企业 | 英特尔Day0完成文心大模型4.5系列开源模型的端侧部署

今天,百度正式发布文心大模型4.5系列开源模型。英特尔OpenVINO™ 与百度飞桨多年来一直保持着紧密的合作。在此次文心系列模型的发布过程中,英特尔借助OpenVINO™ 在模型发布的第零日即实现对文心端侧模型的适配和在英特尔酷睿Ultra平台上的端侧部署。 OpenVINO™ 工具套件是由英特尔开发的开源工具套件,旨在优化和加速深度学习模型的推理性能,支持跨平台部署并充分利用英特尔硬件资源。OpenVINO™ 助力行业中广泛的先进模型在英特尔人工智能产品和解决方案中的性能,应用在AI PC、边缘AI和更多人工智能的使用场景当中。 从2021年开始,百度飞桨和英特尔OpenVINO™ 进行深入合作,双方进行深度适配,为开发者提供了更有效更便捷的AI开发工具链。经过双方适配的众多模型,如PaddleOCR,PaddleSeg,PaddleDection等,在金融、医疗、智能智造等领域被广泛应用,开发者可以直接将飞桨模型用OpenVINO™ 推理和部署,或通过OpenVINO™ 的模型优化器转化为IR格式,进一步部署和推理。 今天,百度基于多年积累的雄厚的AI技术实力,为业界带来了开源的文心4.5系列大模型。英特尔宣布OpenVINO™ 已经对0.3B参数量的稠密模型成功适配,并在英特尔酷睿Ultra平台上成功部署且获得了优异的推理性能。 英特尔助力百度文心大模型的首次亮相,共同为行业带来全新的人工智能体验。接下来,英特尔将持续与百度保持紧密合作,适配更多的文心系列模型,携手拓宽AI技术的新边界。 快速上手指南(Get Started) 第一步,环境准备 基于以下命令可以完成模型部署任务在Python上的环境安装。 python -m venv py_venv ./py_venv/Scripts/activate.bat pip install --pre -U openvino-genai --extra-index-url https://storage.openvinotoolkit.org/simple/wheels/nightly pip install nncf pip install git+github.com/openvino-dev-samples/optimum-intel.git@ernie 第二步,模型下载和转换 在部署模型之前,我们首先需要将原始的PyTorch模型转换为OpenVINO™ 的IR静态图格式,并对其进行压缩,以实现更轻量化的部署和最佳的性能表现。通过Optimum提供的命令行工具optimum-cli,我们可以一键完成模型的格式转换和权重量化任务: optimum-cli export openvino --model openbmb/MiniCPM-4-8B baidu/ERNIE-4.5-0.3B-PT--task text-generation-with-past --weight-format int4 --group-size 128 --ratio 0.8fp16 --trust-remote-code MiniCPM-4-8B-int4-ov ERNIE-4.5-0.3B-PT-OV 开发者可以根据模型的输出结果,调整其中的量化参数,包括: ●--model:为模型在HuggingFace上的model id,这里我们也提前下载原始模型,并将model id替换为原始模型的本地路径,针对国内开发者,推荐使用ModelScope魔搭社区作为原始模型的下载渠道,具体加载方式可以参考ModelScope官方指南:https://www.modelscope.cn/docs/models/download ●--weight-format:量化精度,可以选择 fp32,fp16,int8,int4,int4_sym_g128,int4_asym_g128,int4_sym_g64,int4_asym_g64 ●--group-size:权重里共享量化参数的通道数量 ●--ratio:int4/int8权重比例,默认为1.0,0.6表示60%的权重以int4表,40%以int8表示 ●--sym:是否开启对称量化 第三步,模型部署 针对ERNIE-4.5系列的文本生成类模型,我们可以使用OpenVINO™ Optimum-Intel进行任务部署和加速。Optimum-Intel可以通过调用OpenVINO™ runtime后端,以实现在Intel CPU及GPU平台上的性能优化,同时由于其兼容Transformers库,因此我们可以直接参考官方示例,将其迁移至Optimum-Intel执行。 输入结果参考: generate_text: “Large Language Models (LLMs) are AI-powered tools that use natural language processing (NLP) techniques to generate human-like text, answer questions, and perform reasoning tasks. They leverage massive datasets, advanced algorithms, and computational power to process, analyze, and understand human language, enabling conversational AI that can understand, interpret, and respond to a wide range of inputs. Their applications range from customer support to academic research, from language translation to creative content generation.”

英特尔

英特尔中国 . 2025-07-01 920

方案 | 通过优化蜂窝网络选择提升用户体验

在当今互联互通的世界中,确保无缝的蜂窝网络连接对个人和工作活动而言都至关重要。 无论是实时传输高清视频、进行视频通话、畅玩实时游戏,还是使用AI应用程序,用户希望无论身在何处,都能享受到快速、可靠且具备情境感知能力的连接体验。 情境感知设计的强大之处 在当今快节奏的数字环境中,用户期望他们的设备不仅运行高效,还能根据其特定的需求和所处环境无缝适应。 具备情境感知能力的调制解调器正在重塑用户体验。它们能够根据用户的独特需求和所处环境动态调整。 这类调制解调器利用先进的算法,基于用户位置、当前使用的应用程序以及终端本身等因素,优化网络选择。 游戏模式优化 例如,当玩家处于蜂窝网络拥堵或连接受限的环境中(例如地铁),情境感知设计便可发挥重要作用。传统的网络配置可能导致延迟和游戏掉线,但具备情境感知能力的调制解调器能够优先考虑网络性能,确保游戏体验流畅不中断。 这得益于先进算法的应用,能够识别用户所处位置和正在使用的应用程序类型,从而优化网络选择。 车库模式增强 另一个值得关注的用例是车库模式增强。当用户驶离地下车库时,设备可自动选择最优蜂窝网络覆盖,显著提升用户体验。在地下车库密集以及蜂窝信号薄弱的城区,这项功能尤为重要。通过无缝切换至更强大的网络,用户无需手动操作即可恢复网络连接。 机场模式增强 具备情境感知能力的调制解调器的另一大亮点是机场模式增强。当用户处于飞行途中,设备中的气压传感器可以检测海拔变化,并预测对系统搜网和漫游服务的潜在需求。这不仅提升了用户的出行体验,还优化了电池续航和数据使用效率,使整体用户体验更加愉悦高效。对于未配备气压传感器的设备,这类调制解调器还提供了API接口,支持OEM厂商向调制解调器指示处于机场模式,从而实现快速且无缝的系统搜网。 机器学习是这些先进算法的核心,它通过不断从用户交互和动态环境中学习,持续优化其判断能力。由此,系统能够预测并切换至最合适的网络,确保面向网络游戏、机场、地铁、高铁甚至渡轮等环境主动提升连接体验。 这种预测能力支撑了稳定可靠的连接体验,无论用户身在何地、从事何种活动,都能享受到始终如一的卓越连接体验——无论是办公、流媒体播放还是浏览网页。 动态用户体验优化的未来趋势 展望未来,集成AI驱动的预测性情境感知网络选择功能,将进一步提升实时决策能力,带来更流畅且快速响应的5G连接体验。这将推动用户体验迈向更高层次,不仅更高效、更快响应,还更加个性化和沉浸式,引领数字交互的未来。 将AI驱动的预测性情境感知网络选择、5G独立组网和5G Advanced超低时延特性,以及先进跨平台协同工具结合起来,将开启一个数字交互新时代——其中,用户体验将成为技术进步的核心驱动力。 总而言之,具备情境感知能力的调制解调器,正在变革我们与数字世界连接与交互的方式。凭借先进的机器学习算法和AI,这类调制解调器让用户几乎在任何地点、任何使用场景下,都能畅享快速、可靠且具备情境感知能力的连接。随着技术的持续演进,未来的连接将更加个性化,其前景比以往任何时候都更加光明。

高通

高通中国 . 2025-07-01 745

方案 | 固态继电器NSI7258在高可靠性BMS系统绝缘监测中的应用

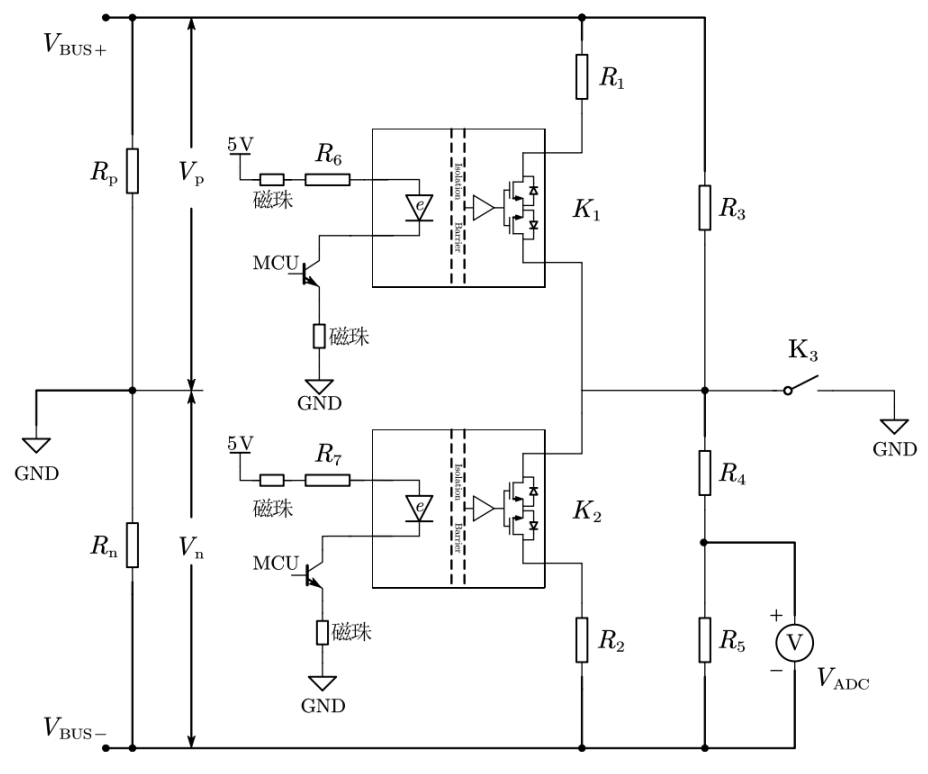

摘要 BMS系统的工作电压普遍大于人体所能承受的安全电压,若绝缘性能下降将导致漏电流增大,对人身安全造成威胁。 本文中介绍的绝缘监测电路使用固态继电器NSI7258通过电池正母线对地、负母线对地绝缘电阻的计算和监测来判断绝缘性能,实现高精度和高可靠性的绝缘监测。 1. 方案原理 1.1 绝缘监测实现原理 根据GB 18384《电动汽车安全要求》要求,在最大工作电压下,绝缘电阻需要大于500Ω/V。因此对于母线电压为VBUS的系统,绝缘电阻均需要满足大于 500·VBUS以保障人身安全。当绝缘电阻劣化,绝缘监测电路应快速识别并发出报警。 图1.1 绝缘监测电路推荐应用电路 绝缘监测电路推荐应用电路如图1.1所示,K1及K2为纳芯微固态继电器(Solid-State Relay, SSR)产品在绝缘监测电路中的主要应用位置,芯片采用低压侧控制,即芯片低压侧参考地为车身地。该应用电路每隔2-3秒,通过K1、K2开关来进行一次绝缘监测电路Rp、Rn的阻值测量,通过开关K3实现绝缘监测电路是否工作的控制。绝缘监测过程中,K3处于常闭状态。 定义母线电压为VBUS,直流正母线到车身地的电压为Vp,车身地到直流负母线的电压为Vn。 当K1断开,K2断开,此时R5上电压为V0,则Vn0= V0*(R4+R5)/R5,Vp0=VBUS-Vn0,可得计算公式(1): 当K1闭合,K2断开,此时R5上电压为V1,则Vn1= V1*(R4+R5)/R5,Vp1=VBUS-Vn1,可得计算公式(2): 由计算公式(1)和计算公式(2)可得计算公式(3): 当K1断开,K2闭合,此时R5上电压为V2,则Vn2= V2*(R4+R5)/R5,Vp2=VBUS-Vn2,可得计算公式(4): 由计算公式(1)和计算公式(4)可得计算公式(5): 公式(3)和公式(5)是绝缘电阻计算的结果。 2. 器件选型 2.1 电阻选型 · 2.1.1 电阻选型考量 通常,电路设计上,令R1=R2<R3=R4,并存在如下设计考量: 对ADC输入电压的考量:R5上的电压需要一直小于ADC的最大输入电压,最大值接近ADC的最大输入电压,以保证ADC的输出精度。所以R5/(R4+R5)*VBUS需要接近ADC的最大输入电压,以此得到R5、R4的比例。 对ADC内阻的考量:R5作为ADC采样的输入口,其阻值需要小于ADC的内阻(如<RADC/10),以便忽略ADC内阻影响。 对绝缘阻抗影响的考量:K1和K2开关过程中,监测电路中的R1和R2分别并联在Rp和Rn上,如果R1、R2过小,将导致实际上的绝缘电阻Rp//R1和Rn//R2大幅降低。 对识别精度的考量:结合公式(4),当Rp//R3劣化达到小于临界值500·VBUS后,当: MCU识别到绝缘电阻劣化并报警,因此需要较小的R2,以便Vp2和Vn2在数值上有足够的差异来抵消ADC精度误差。 对Settle time的考量:在实际系统中,部分客户车身地和电池地中间并联Y电容(即与Rn并联),存在RC充放电过程,R1、R2需要小一些以便于减少settle time。如R1、R2取得过小,将导致K1、K2闭合时的并联等效阻抗Rp//R3//R1、Rn//(R4+R5)//R2偏小,也对人身安全造成威胁。 · 2.1.2 400V/800V系统推荐电阻值 基于上述分析,可以基于下表设计绝缘监测电路分压电阻。 表2.1 400V系统推荐电阻选型 表2.2 800V系统推荐电阻选型 2.2 继电器选型 · 2.2.1 继电器漏电流对监测精度影响 绝缘电阻劣化到小于500·VBUS时系统监测到此现象应报警。以VBUS=800V的系统为例,按标准要求绝缘电阻应大于400kΩ,若K1、K2上漏电流小于1μA,其等效阻抗大于800MΩ,远大于绝缘电阻Rp、Rn,对于400kΩ测量带来的误差小于0.05%。若K1、K2上漏电流为10μA,其等效阻抗等于400 MΩ,测量误差约为0.5%。 因此,漏电流越大,对于测量精度的影响越大。选用漏电流小(<1μA)的纳芯微SSR产品来实现K1、K2的开通、关断功能将有益于提升测量精度,避免误报警。 · 2.2.2 继电器可靠性对系统可靠性的影响 传统机械继电器开关寿命受限,一旦到达最大开关次数,系统绝缘监测功能失效,人身安全隐患突出。因此机械继电器已经基本退出此应用场景。 传统PhotoMOS目前使用较多。PhotoMOS在控制侧发光二极管(LED)通电流后,光敏二极管接收到光的照射,由光电效应产生电流从而控制高压侧MOS导通。 图3.1 PhotoMOS原理 LED经过长时间使用后,发光强度将会降低。主流光耦供应商对于PhotoMOS产品使用寿命进行了预测,1000小时后阈值电流就会升高10%,11年后阈值电流需要提高5倍以上。若按照数据手册中的阈值电流进行设计,光敏二极管接收到的能量不足,将导致误码失效。改善的方法只能是设计较大的输入电流来解决光衰问题。但是另一方面,更大电流带来更高的温度,高温将导致发光二极管将电信号转化为光信号和光敏二极管将光信号转化为电信号的效率降低,同时,由于高温寿命问题,PhotoMOS一般限制在最大85°C环境温度下。多种因素使得光耦产品可靠性受到极大的挑战。 采用容隔或者磁隔的固态继电器来替代类似光耦的PhotoMOS,可以极大提高系统的可靠性。纳芯微开发的NSI7258固态继电器是一款通过EMI CISPR25 CLASS 5标准,同时采用高可靠电容隔离技术的产品,将强大的技术创新能力与车规高可靠性的质量管理体系结合,为绝缘监测系统提供高性能,高可靠性的解决方案。 图3.2 NSI7258 EMI测试结果 3. 绝缘监测应用中的EMS注意项及推荐解决方案 3.1 绝缘监测应用潜在EMS问题 在新能源汽车中,电子组件的可靠性对车辆的整车性能起着至关重要的作用。特别是在面对恶劣电磁干扰环境下,确保车辆集成的各单元能够正常运作,符合电磁兼容性标准,成为了一个关键问题。 诸如辐射抗扰(RI)、大电流注入(BCI)、手持发射机抗扰(PTI)等部分EMS测试,可等效为在芯片的高、低压侧两端加一高频电流源,如图4.1所示。尽管电路板上及空间中存在寄生电容高频电流泄放路径,但仍然会有部分电流直接注入芯片内部。在电流频率较高时(约几百MHz),隔离电容呈现阻抗相对较低,成为潜在电流通路,且当电路上无其他高频电流泄放路径设计时,电流将穿过隔离电容,经由芯片高压侧回流至低压侧,形成电流环路,将可能干扰芯片正常工作。 图4.1 部分EMS测试等效模型 BMS系统产品在设计验证环节中,需要对进行系统ESD测试,其中下电模式,用以模拟产品在制造、组装、测试、存放及搬运等过程中,因人为接触所导致人体积累的静电的泄放过程,评估产品抵抗静电放电破坏能力。 在该测试中,需要将ESD枪的地接至设备机壳地,放电点为暴露在表面的零部件(机壳、螺丝等)及人能直接接触到的接插件的每个Pin脚,且通常需要通过±8kV测试需求。由于固态继电器产品跨接在BMS系统高压域与低压域间,若芯片位置设计不合理,±8kV的ESD电压将直接施加在芯片隔离带两侧,且无其他ESD电流泄放路径。测试等效模型如图4.2所示。 图4.2 系统ESD测试等效模型 为避免上述电磁兼容问题影响或损坏芯片,可根据如下推荐原理图及布局设计电路。 3.2 推荐应用电路分析 如图2.1,在绝缘监测应用电路中,推荐将SSR放至电桥中点两侧,经过大分压电阻R1、R2后再与高压母线VBUS+及VBUS-连接。以K1为例,由于K1的D1、D2引脚至高压母线及线路上均存在大分压电阻,使得高频干扰电流难以灌入SSR芯片,同时K3导通,进一步提供了高频干扰电流泄放路径。当系统注入干扰时,干扰电流流通路径为VBUS+ → R1 → K1导通电阻RDSON → K3导通电阻RDSON → 车身地GND,不会流经SSR隔离电容,SSR受干扰误工作风险低。 同时,推荐在图中芯片低压侧串联磁珠,用以进一步增大芯片低压侧的线路阻抗,阻碍高频电流流入芯片。考虑到隔离电容在高频情况下更容易穿过电流,推荐使用阻抗在100MHz-400MHz频段内较高的磁珠,可以很好阻碍干扰电流。同时,在系统ESD下电模式测试中,ESD电压将施加在VBUS+、VBUS-与车身地GND之间。对于K1、K2及K3,由于在ESD路径上,存在兆欧级限流电阻,将保护芯片。 电路的欠佳设计如图4.2所示,与图2.1不同,K2与R2位置互换,直接与HV-相连,使得K1与K2表现出不同的EMS及ESD性能。由于缺少了分压大电阻的阻挡,高频电流将直接通过D2引脚直接注入K2,同时,由于K2的D1引脚与电桥中点间存在大分压电阻R2,隔离电容的阻抗相对更小,干扰电流无法经由K3流至车身地GND,而是直接经过K2的隔离电容回到车身地。干扰电流流通路径为 HV- → K2隔离电容CISO → 车身地GND。由于电流流经SSR隔离电容,SSR存在受干扰误工作风险。同时,在系统ESD测试中,ESD电压将由K2的隔离电容直接承压,当施加的ESD电压过高,将导致芯片损坏。 图4.3 绝缘监测欠佳设计 3.3 推荐PCB布局 PCB板布局PCB布局对EMS性能非常重要。根据4.1节中的电路优化设计思路,给出如下PCB电路设计参考设计。请参阅图4.4推荐原理图、图4.5推荐布局和下面的PCB布局指南: 1. 为符合隔离和安全要求,一次侧和二次侧必须物理隔离。爬电距离和间隙必须符合适用于该应用的安全标准。考虑到一般PCB电路板为CTI Ⅲ级,需进行开槽以保证足够的爬电。 2. 为保证足够的抗共模干扰性能,应充分注意PCB板上走线,考虑分布寄生电容的影响,避免因同层、跨层走线过近,产生寄生低阻抗路径,使干扰电流在芯片高压侧直接注入芯片D1、D2引脚。同时,在磁珠附近,应避免大面积铺地,避免电流通过空间电容绕过磁珠,降低磁珠效果。 经实验验证,该推荐电路可通过100k-400MHz ISO11452-4 Level 4的BCI测试及±10kV的系统ESD测试。 图4.4 绝缘监测推荐原理图 图4.5 绝缘监测推荐布局

纳芯微

纳芯微电子 . 2025-07-01 1135

年中盘点 | 2025年H1热搜型号TOP 20,下半年国内半导体需求存忧

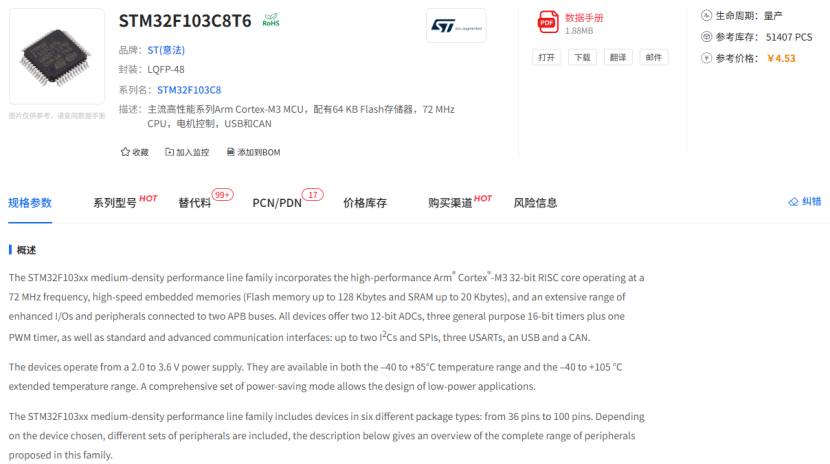

重点内容速览: 1. 2025年上半年热搜型号TOP20榜单 2. 2025年上半年丝印热搜排行TOP15 3. AI需求推动半导体市场发展,DDR4与DDR5价格倒挂 4. 需求存忧,下半年增势恐减缓 作为电子信息产业数据引擎,芯查查一直以来都致力于半导体行业的数据搜集与治理,我们收录了半导体、传感器、无源器件、保护器件、光电器件五大品类,52个细分类目的元器件数据。 根据网站数据搜索情况,芯查查统计出了2025年上半年芯片热搜型号TOP 20排行榜,榜单内既有工程师们熟悉的老型号,也有不少新上榜的型号,但基本上都是工程师在日常工作中会用到的芯片产品。 2025年上半年热搜型号TOP20榜单 据芯查查统计,排名前5的芯片分别为TL431、LM358、UC3842、STM32F103C8T6和S8050。这几个型号都是工程师耳熟能详的芯片产品。 特别是TL431,很多工程师开始学习电源设计的时候,都会从这颗芯片开始学起。就算是到了工作中,做产品的时候,也依然会用到这颗芯片,它在市场中的使用率非常高(关于这颗芯片的详细介绍,可以参见芯查查另一篇文章:新年特辑 | 芯片热搜TOP20榜单出炉,工程师2024年最关注哪些芯片? ) 至于LM358,它也是一颗久经考验的双路运算放大器,自1976年推出以来,是工程师学习模拟电路设计的必学器件之一。它价格便宜、资料丰富、市面上大量的设备中都能发现它的身影。它虽然很普通,每一项参数都不突出,但却被工程师们使用了40多年还不舍得放弃,因为LM358几十年来从未断货,供货非常稳定,容错性强,而且它还不挑应用场景,不论是电源监控、滤波、比较、还是ADC前端等等应用场景,它都适用,而且还好用。 UC3842是Unitrode公司设计和生产的,后来Unitrode被TI(德州仪器)收购。随着原始设计的专利权到期,其他制造商便有权生产和销售相似的产品,成为行业中的一个标准选择。现在除了TI、ST、安森美、NXP这类海外厂商有相关产品之外,国内的华富勤、华轩阳、科信、虹茂半导体、华之美、壹芯微、华冠等厂商也有相关的产品供应。 STM32F103C8T6也是工程师的老朋友了,它是一颗非常流行的低成本MCU芯片,基于Arm Cortex-M3内核,具有72MHz的主频和高达1MB的闪存。ST自从2007年发布第一款F1系列STM32 MCU以来,销量最好的STM32产品就是F103C8、F030C8、G030C8等几个型号,因此,这些MCU产品拥有非常好的群众基础。即使到了现在依然有很多工程师在使用这颗MCU设计新的产品。不过,今天ST推出了一款新的产品来替代该系列MCU,那就是STM32C051C8系列MCU,它可以替代103C8、 F030C8、 G030C8系列MCU。STM32C051C8基于Cortex-M0+内核,最大主频为48MHz,其中C8的8代表具有64K的闪存。此外,通用外设方面,包括两个SPI、两个USART、两个I2C,除了一个16位的时钟,还增加了一个 32 位的时钟。 在热搜排行榜中,本次MCU上榜的产品不少,除了ST的STM32F103C8T6和STM32F103RCT6,还有Microchip的16位MCU产品dsPIC30F2010-30I/SP,以及TI的32位MCU产品TMS320F28P559SJ-Q1。其中,TI的这款产品还是车规级的MCU,它是C2000实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展、超低延时的器件,可以提高电力电子器件的效率,包括且不限于高功率密度、高开关频率,并且支持使用GaN和SiC技术。适用于电机驱动、混合动力、电动和动力总成系统、太阳能和电动汽车充电、数字电源、车身电子和照明等领域。 此外,ADI有两款器件进入了排行榜,其中之一是一套利用光学双波长技术进行烟雾探测的完整测光系统ADPD188BI-ACEZR7,该模块集成了高效光度学前端、两个发光二极管和两个光电二极管,具体信息可以参考芯查查网站上的数据手册。还有一颗接口芯片MAX485ESA-T,通过芯查查查询得到的信息是该芯片已经停产,不过,芯查查给出了多个替代器件供工程师参考。 2025年上半年丝印热搜排行TOP15 丝印反查是芯查查比较有特色的一项服务,工程师可以通过元器件表面上的丝印,又称丝印代码,来反查出芯片的真实型号、品牌,以及数据手册等信息。根据芯查查的统计,2025年上半年中,工程师查询最多的丝印号和查看最多的芯片型号如下表所示。 从芯查查统计的数据可以看出,工程师使用这项功能来查询的芯片中主要以电源管理芯片和分立器件为主,比如排行第二位的AZ3842AM,就是来自Diodes的一款PWM控制器产品;排行第三的LT1117CST是来自ADI的一款线性稳压器产品,以及第五的IR3842AMTRPBF是来自英飞凌的一款DC-DC转换器产品,它们均属于电源管理芯片。 还有一些来自美微科、三洋、银河微电、安森美、安世等供应商的二三极管也是工程师经常搜索的产品。 最后,搜索次数最高的一款产品是兆易创新的NAND Flash产品GD5F1GQ4UBYIGR。它容量为1GB,封装类型为WSON-8。 AI需求推动半导体市场发展,DDR4与DDR5价格倒挂 根据WSTS的统计,2024年全球半导体市场规模为6,269亿美元,同比增长了19%。该机构最新的预测是2025年将会继续保持增长态势,预计今年的市场规模为7,009亿美元,同比增长11.2%。此次扩张将主要得益于人工智能推动的逻辑和存储器芯片的持续增长,预计这两个领域将实现强劲的两位数增长。 拿存储器芯片来说,HBM需求依然火爆,三星、SK海力士和美光这三大存储器芯片原厂持续扩大资本支出,其中HBM成为主要的扩产方向。随着AI服务器的需求持续提升,带动HBM供不应求,产能紧缺也导致HBM价格居高不下,同时,HBM的技术升级正处于快速的迭代周期中,预计到2026年,16层的HBM4将会投入量产。 2024年,三星、SK海力士和美光三家厂商的HBM总销售额达到了164亿美元。随着HBM出货的持续提升,SK海力士进一步推动扩产,增加了HBM3e的供应量,并推动HBM4在2026年实现大规模量产。此外,三星和美光也在持续扩大HBM产能,美光规划到2025年,占据HBM市场20%的份额;三星预计2025年的供应会扩大至去年的两倍。 由于这三大厂商将主要的资源放在了DDR5和HBM上,并逐渐退出DDR4及DDR3等市场,导致近期市场价格变动明显,特别是现货市场。根据DRAM报价网站DRAMeXchange的报价显示,DDR4 16Gb(1Gx16) 3200现货报价在6月27日,已经持续提升至均价12美元以上,相比之下,同为16Gb容量的DDR5 16G(2Gx8) 4800/5600报价6.014美元。也就是说,DDR4报价比DDR5贵了约1倍。由于DDR4供应减少,加上市场神秘买家大举扫货,造成DDR4价格暴涨,比如5月30日,DDR4 16Gb(1G×16)3200现货均价还在6.1美元左右。 需求存忧,下半年增势恐减缓 根据各上市公司的财报以及市场信息看到,2025年上半年半导体市场的表现还算不错,中国半导体企业的营收和毛利率情况好于去年,可以说目前处于复苏比较明显的阶段。估计这跟上半年中美关税冲突暂时缓和,出口方面产生提前拉货订单有关。 再加上5月底,我国光伏系统补贴即将结束,不少厂商抢先在结束前安装;以及年初以来的家电、消费电子和智能手机消费补贴的刺激,下游市场对芯片的需求增加,导致芯片企业上半年业绩普遍表现不错。 不过,这些增长驱动因素可能不能持续到2025年下半年,因为提前拉货的需求会逐渐消退,补贴效应也会逐渐减弱。 具体来看,首先从中美关税冲突来看,中国以外的地区,90天的关税暂停期可能在7月中旬到期,中国可能在8月中旬到期,到时候这些提前拉货的需求将会逐渐消退。 其次,从一些调研机构公布的智能手机出货量来看,今年智能手机的零售增量并不明显,这说明补贴效应正在逐渐减弱。 三是目前国内电动汽车正在降价促销,采取“以价换量”的策略。这表明中国电动汽车市场的增长势头今年可能不及预期,这将影响车规级芯片的需求。 结语 透过芯查查的热搜型号数据,我们得以窥见2025年上半年工程师们最为关注的芯片产品和技术趋势。尽管上半年市场表现可圈可点,但下半年潜在的需求放缓不容忽视。在行业变局之际,依靠可靠的数据洞察和高效的元器件信息获取平台,将有助于企业和工程师们做出更明智的决策。芯查查将继续深耕数据,助力产业创新发展。

热搜型号

芯查查 . 2025-07-01 13 3 5115

技术 | 破除那些关于QLC固态硬盘的认知“误解”

存储是数字时代企业业务的基石。而在AI时代,先进的存储技术更扮演着不可或缺的角色。然而,由于存储领域专业的技术壁垒和快速的技术迭代,关于存储技术的诸多误解也不胫而走。 例如,有人笃定固态硬盘性能卓越必然功耗惊人,有人坚信 QLC 固态硬盘使用寿命短,还有人因 “掉速传闻” 对其望而却步,拒绝升级存储体验。值此全国科普行动日,小编盘点了以下关于存储的高频误区,为 QLC固态硬盘正名。 误区 1:固态硬盘因为性能更好,所以功耗更高? 许多人仅凭直觉认为,固态硬盘性能远超传统机械硬盘,其功耗也必然更高,但事实恰恰相反。 大数据和AI算力驱动下的数据量激增,凸显了存储密度的重要性。以企业级产品为例,当前QLC固态硬盘单盘容量已突破120TB,远高于传统机械硬盘,减少了数据中心所需硬盘数量和服务器总数,进而显著压缩了整体机架数量和机房占地面积,提升了数据中心的能效比。 例如,面对AI应用产生的海量数据(如10PB级别)时,相比传统机械硬盘,QLC固态硬盘凭借其超高存储密度优势显著减少了硬盘数量,进而使得数据中心中的服务器总数降至十余台,整体机架数量从多个锐减至单个,功率密度得到显著提升,进而使得五年内的能耗支出成倍降低,TCO亦呈现明显下降。 误区 2:QLC 固态硬盘不耐用、不稳定? QLC在刚面世时,其寿命问题曾让不少用户心存疑虑。但如今,技术的迭代早已改写了这一局面。 新一代的 QLC 产品在耐久度上实现了重大突破,几乎与 TLC 持平。而在可靠性方面,QLC 固态硬盘远高于传统机械硬盘。我们日常使用电子设备时,难免会有碰撞、震动等情况发生,传统机械硬盘最怕磕碰,数据极易受损。而QLC 固态硬盘由于在结构上没有机械部件,且体积更小、质量更轻,遇到同样的磕碰、跌落、高温等意外情况时,安全性和可靠性更高,有效保障了企业业务的持续、稳定运行。 误区 3:QLC 固态硬盘易掉速,性能不如机械硬盘? 诚然,当QLC固态硬盘在单次写入超过SLC Cache缓存容量(通常约20GB)的大文件时,会因缓存耗尽而进入QLC直写阶段,导致写入速度跌至近主流机械硬盘水平。但此现象仅存在于写入流程,在读取流程中,QLC固态硬盘的性能可全程保持稳定。事实上,在绝大部分情况下,QLC固态硬盘的性能都远胜于传统机械硬盘。 不仅如此。在当下热门的 AI 应用领域,QLC 固态硬盘的表现更是堪称惊艳——在数据预处理和模型恢复方面,其顺序读取速度是传统机械硬盘的 47 倍;在模型训练和模型推理方面,随机读取速度更是可达机械硬盘的 1.5 万倍。因此,在AI应用高速发展的当下,QLC固态硬盘将凭借在AI场景下的独特性能优势取代传统机械硬盘更好地赋能各行各业的智能化发展。 长江存储以“硬实力” 为QLC固态硬盘“正名” 在AI时代的浪潮下,作为一家广受全球合作伙伴认可的存储解决方案供应商,长江存储旗下存储解决方案凭借高性能、大容量、高稳定、低功耗的 “硬实力”,为QLC固态硬盘“正名”。 长江存储旗下最新的基于晶栈®Xtacking®4.0架构的QLC闪存芯片X4-6080创新实现了单颗晶粒(die)2Tb的存储容量,较上一代产品存储密度提升42%,使用寿命提升33%,吞吐量提升更是达到147%。X4-6080借助高密度堆叠(HDP)封装技术,单个封装单元可实现最高4TB的超大容量配置,在AI时代为数据中心提供了高性能、高密度、高稳定性和低功耗的存力保障。 未来,随着技术的不断进步和应用的深入,QLC固态硬盘将在各行各业得到更广泛的应用,推动整个行业朝着节能、高存储密度,高效率的方向发展。

长江存储

长江存储商用存储方案 . 2025-06-30 3 1 1390

方案 | 告别散热器!英诺赛科发布 300W GaN 电机驱动评估板

随着工业 4.0 时代的到来,工厂基础设施不断升级,产能不断扩大,推动了该领域的快速增长。此外,家用电器也必须满足更高的效率和可靠性标准。英诺赛科凭借全球高可靠性的氮化镓,为电源系统设计人员提供了提高效率、减小尺寸和降低 BOM 成本的最有效方法。 全球领先的 GaN(氮化镓)功率半导体供应商英诺赛科推出了 700V INN700TK350B GaN,可轻松替代 MOS 或 IGBT 解决方案,并显著提高效率,可用于家用电器(冰箱、空调、洗衣机和高速吹风机)以及工业应用场景中所有类型的电机驱动和逆变器中。此次推出的 INNEMD310V3A1 评估板采用 INN700TK350B,可在台架测试中轻松评估高达 300W 负载的组件。 性能优势 低损耗 得益于氮化镓没有反向恢复的优异特性,加上超低的开通和关断损耗,对比同规格MOS/IGBT器件,高压氮化镓的损耗减少50%以上,可实现高性能、无散热器设计,节省BOM以及散热器装配工序成本。 高转速 采用氮化镓的电机驱动器,由于足够快的开关速度,PWM频率可以提升到100KHz,可以支持电机运行在更高的转速,并且获得更好的控制性能。 简化测试流程,配套无感FOC控制算法(可咨询销售获取,仅供参考学习)。 优化布局,实现最佳性能。 关键参数 输出功率:300W 电机转速:1200 rpm 应用产品:INN700TK350B*6 尺寸:160*100*33 (mm) 满载效率:98% @ 310 Vdc 温度测试(无风): U相GaN:上管:57.0℃,下管:68.8℃ V相GaN:上管:59.9 ℃,下管:72.1℃ W相GaN:上管:52.7℃,下管:64.0℃ 应用案例 当前,英诺赛科针对电机驱动应用已推出500W 低压电机驱动方案、300W高压电机驱动评估板,3KW 电机驱动方案也即将发布,敬请期待!

英诺赛科

英诺赛科 INNOSCIENCE . 2025-06-30 1175

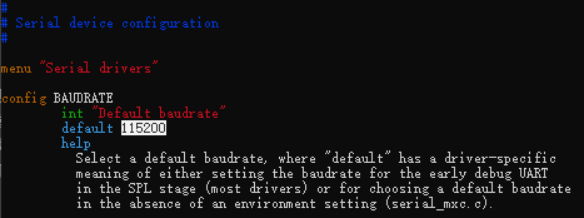

技术 | RZ/G2L uboot串口多波特率支持介绍

本文主要介绍基于瑞萨64位MPU RZ/G2L,讨论uboot下非常规波特率115200的支持方法,用于解决客户对uboot下特殊波特率的需求,供客户参考。 部分客户在MPU的uboot调试过程中,希望能支持常见的115200波特率之外的其他波特率,有串口接收终端方面的原因,终端希望使用比较低的波特率,或者是希望使用比较高的波特率输出信息更快。还有比较普遍的原因,就是部分客户希望做一个简单的加密功能,因为使用其他非常见波特率的话,如果终端还是设定常见的115200波特率,MPU启动时的uboot打印信息就会在终端上面显示乱码,从而实现一种加密目的。 有两种方式可以达到这种目的: (均以9600新波特率为例,串口终端软件是Tera Term) 在uboot的配置文件里面设定默认波特率 RZ/G2L的uboot配置文件是u-boot-source/configs/smarc-rzg2l_defconfig。 如果不修改这个配置文件,编译出来的uboot镜像里面会使用默认的波特率115200,这个默认值是在u-boot-source/drivers/serial/Kconfig里面设定的,如下所示: 如果想修改成其他波特率,可以在上述defconfig文件里面添加一行: CONFIG_BAUDRATE=9600 如下添加到该文件尾部即可: (uboot源码需要已经支持新波特率9600,后面有说明) 然后,重新编译一遍uboot,即可得到修改了初始默认波特率的uboot镜像文件。 注意 uboot发生了变化时,需要重新编译一遍Trusted firmware,以生产正确的BL2镜像。 实际测试过程中,很可能会遇到一个现象: 烧写了新的Trusted firmware和uboot,重启板子之后,发现uboot还是使用的之前的波特率115200,终端设定9600波特率反而显示乱码,设定115200波特率才正常。 这是因为修改之前,uboot里面使用了115200波特率,而且将这个波特率保存到了uboot环境变量baudrate,而uboot启动之后,会首先加载环境变量区域的所有环境变量,然后根据环境变量115200波特率来设定当前使用波特率,代码里面设定的是默认波特率,只有在环境变量区域无效或者没有执行过saveenv命令的情况下,才会被用到。这种情况下,可以参考下述方式2)来切换到希望使用的波特率。 在uboot启动之后,使用uboot命令修改 默认波特率 在某些情况下,可能不希望或者不能修改uboot的配置文件来修改默认波特率,这时可以在线修改成需要的波特率。(uboot源码需要已经支持新波特率9600,后面有说明) 从115200切换到9600波特率: Uboot下运行setenv baudrate 9600命令之后,会提示切换串口终端软件波特率到9600bps,然后按Enter键。这时打开终端软件的Setup -> Serial port…,可以在弹出对话框中选择9600波特率,然后点击New Setting按键,就会关闭对话框切换至终端显示界面,波特率已经切换到了9600bps: 然后,安装提示要求,按一次Enter按键,即可切换成功波特率,不会显示乱码: 此后,终端界面就会使用9600bps波特率,如果启动Linux kernel,会显示乱码,因为Linux kernel波特率默认115200,需要两边波特率保持一致。 下面讨论一下uboot源码层面波特率支持问题。默认情况下,uboot源码仅仅支持配置115200bps波特率,现在需要支持新的其他波特率,所有源码层面也要配合修改,否则上面的两种波特率切换方法都不成功。还是以新增9600波特率为例加以说明,如果客户需要支持其他波特率,可以找对口FAE寻求帮助,瑞萨会提供对应补丁给客户。 首先修改一个数组,添加新波特率 文件: u-boot-source/ include/configs/smarc-rzg2l.h #define CONFIG_SYS_BAUDRATE_TABLE { 115200,9600} 添加新波特率对于寄存器配置代码 文件: u-boot-source/drivers/serial/serial_sh.c 函数: sh_serial_setbrg_generic(): + uint8_t semr; + uint16_t scr; + if (port->clk_mode == EXT_CLK) { unsignedshort dl = DL_VALUE(baudrate, clk); sci_out(port, DL, dl); /* Need wait: Clock * 1/dl * 1/16 */ udelay((1000000 * dl * 16 / clk) * 1000 + 1); } else { + scr = sci_in(port, SCSCR); + semr = sci_in(port, SCSEMR); + + sci_out(port, SCSCR, 0); + + sci_out(port, SCSEMR, 0); + if(9600 == baudrate) + sci_out(port, SCBRR, 163); + elseif(115200 == baudrate) + sci_out(port, SCBRR, 15); + + sci_out(port, SCSEMR, 0x30); + if(9600 == baudrate) + sci_out(port, MDDR, 129); + elseif(115200 == baudrate) + sci_out(port, MDDR, 151); + + udelay(100); + + sci_out(port, SCSEMR, semr); + sci_out(port, SCSCR, scr); + } 如需了解更详细的使用方法请参考如下网站: 瑞萨官网 https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rz-mpus/rzg2l-getting-started RZ产品WIKI网站 https://renesas.info/wiki/Main_Page

瑞萨

瑞萨嵌入式小百科 . 2025-06-30 900

- 1

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 500