产品丨近5亿玩家的电竞市场,产业快速增长助力电竞装备焕新升级

近期,爆火的电竞世界杯落下帷幕,赛季吸引了7.5亿次在线观看。 这场电竞狂欢赛场上,各类顶尖电竞装备的身影随处可见,这是新一轮电竞市场快速增长的缩影,市场的快速增长则带动如显示器、鼠标、手柄、耳机等电竞装备升级。 2025年上半年,中国电竞用户规模近4.93亿人¹,如此规模的市场上,最显而易见的装备当属显示器了。 其中,200Hz和240Hz等高刷新率的机型在激烈的市场竞争中快速推进²,显示器升级主要表现在: 刷新率仍将继续提升,未来几年主流刷新率有望提升到300Hz以上。同时,响应时间也会不断缩短,为玩家提供更流畅、无拖影的游戏体验。 多种护眼技术将会大范围应用,护眼将会成为电竞显示器的标配功能。 朱雀专业电竞显示解决方案 高刷和护眼为玩家抢占先机 职业赛事中,刷新率和响应速度决定着胜负,支持低延高刷的芯片这时候就显得尤为重要了,上海海思朱雀专业电竞显示解决方案,正是为此应运而生。 1-400Hz 超宽频域 VRR 技术。采用朱雀专业电竞显示解决方案芯片的实时算力调度,实现帧率与刷新率的纳秒级同步,极速电竞场景无拖影、无撕裂。 变频无闪,健康护眼。采用朱雀专业电竞显示解决方案的芯片支持帧率在高低区间波动时,平衡刷新率的动态调整与画面稳定性,达到画面变频时平稳过渡,起到抗闪烁效果,为护眼保驾护航。 同时,朱雀专业电竞显示解决方案还在AI真实、多屏如一显示、抗文字串扰、绿色节能等方面有着出色的表现,不仅能在电竞游戏中为玩家抢占先机,更能带来舒适、护眼、节能的优越交互体验。 百微秒级延时星闪8K鼠标&手柄 “学霸”也要好装备 电竞赛事中,鼠标、手柄是否延迟或丢包也影响着比赛的输赢。目前大部分电竞赛事中采用的是有线形式,主要是因为它连接稳定。 但是线的存在的确也影响选手的操纵自由。这时,低时延高回报、稳定性、轻量化的星闪走进电竞赛场就恰逢其时了。 星闪鼠标、手柄,具备星闪技术原生的超短帧和帧间超短间隔的优势: 时延低至百微秒量级。鼠标可具备8000Hz回报率,在转瞬即逝的赛事画面中指哪打哪。手柄则支持2000Hz回报率,4倍速又快又稳。 具备超强抗干扰能力,即便身处电竞场景电磁风暴中,依然可以保证数据传输的连续性和可靠性。 轻量化设计能显著降低手腕负担,在高频操作中能减少手腕疲劳,提升操作精度。 星闪无线音频 无损音效,沉浸体验 无论是游戏角色的360°腾空还是紧张的打斗场景,星闪都能凭借其大带宽、抗干扰的优势,实时、立体为玩家还原无损音效,为玩家带来身临其境的游戏体验。 超高带宽,无损传输:带宽较传统方案提升6倍,配合L2HC音频编解码技术,还原CD级原声音质。 Polar码技术,抗干扰。星闪的Polar码技术,有效提升无线传输通路信噪比,在多设备、复杂环境下确保聆听质量。 16MB/s的传输速率,结合Audio Vivid菁彩声带来的三维立体声效果,让玩家犹如置身游戏舞台般立体、畅快。 电竞和高阶办公等细分场景,促使市场向前向上,市场也就亟需高性能产品催动行业向上向好发展。朱雀专业电竞显示解决方案以及星闪连接,立足根技术,持续创新提供更智能、更高刷、更护眼的显示解决方案和更稳定、可靠、高质的连接能力,不断推动行业快速高质发展。

海思

海思技术有限公司 . 17小时前 920

企业 | 村田中国亮相2025开放数据中心大会:技术创新赋能数据中心发展

由开放数据中心委员会(ODCC)主办的“2025开放数据中心大会”将于9月9日至11日于北京国际会议中心召开,本届大会将以“拥抱AI变革,点燃算网引擎”为题,齐聚算力产业头部玩家共话行业未来。全球居先的综合电子元器件制造商村田中国(以下简称“村田”)也将携多款高效节能产品及解决方案亮相大会,以创新技术和高品质产品支撑数据中心高质量发展,展位号:2楼B13。 数字经济时代背景下,随着云服务、AI、物联网等技术的迅速发展,算力作为核心生产力正逐步成为各行各业的战略发展重点。而其带来的电力需求则亟需更高效、可靠的电源解决方案支撑。面对挑战,村田能够提供面向数据中心整机柜供电的完整解决方案,从符合ORV3 HPR标准的整机柜供电电源箱,到mCRPS电源模块,以及用于UBB主板以及OAM加速计算模组的多级电源产品,为众多AI应用厂商提供完整且方便易用的全套多样化电源方案,以支持高性能计算和智能化应用的发展。 此次大会,村田将展示多款电源模块、静噪元件、传感器产品,以满足数据中心技术不断升级下的行业高效能需求。 电源及电池解决方案 村田此次带来的MWOCES-191-P-D*1是一款33kW, 19”1RU, ORV3兼容的电源框,提供多至6片67mm 1U的PSU电源的功率供给,以及1片远程管理单元 (RMU)。PSU方面,此次带来的 MWOCP67-5500-B-RM*2是一款高效的ORV3前端电源PSU, 50.5V/5.5kW输出,峰值效率大于97.5%。此外,村田还带来包括电力分配单元、M-CRPS电源模块、DC/DC电源砖、以及圆柱形锂离子电芯等产品,从电源管理到电池电芯,为客户提供周全的稳定供电方案。 *1开发中,规格及外观如有更改,恕不另行通知 * 2 开发中,规格及外观如有更改,恕不另行通知 集成封装解决方案(integrated package solution)*3: 村田的集成封装解决方案专为高性能电源模块与半导体封装应用设计,将电容电感元器件嵌入电路板,有效降低了PDN 阻抗。其电容内置通孔连接方式支持垂直供电架构,进一步增加供电效率,优化板级布局和电源完整性。村田的集成封装解决方案适用于上至1000A的电源模块和高性能 IC 封装,可大量应用于服务器、AI 加速器、光模块等对功耗与空间敏感的终端设备。模块化设计助力系统小型化与高能效运行,为数据中心与计算平台提供有效支撑。 *3参考产品,产品规格和外观如有变更,恕不另行通知 适用于光电应用的电感产品组合: 村田Bias-T 电感方案具备出众的宽带插损性能,适用于高速光收发器等对高频响应要求严苛的应用场景,同时兼顾性能与空间利用。村田DC/DC 降压电感方案则可满足设备对小尺寸、低高度(T=0.8mm.Max)及大电流能力的多重需求。此外,村田还带来适用于交换机光接口的小尺寸、高性能 LC 滤波解决方案,以及适用于网络设备、基站等大电流对应铁氧体磁珠BLE系列产品,产品组合多样,充分满足网络通信设备多元化的发展需求。 热敏电阻及传感器: 现场,村田还带来了温度传感、气压传感等传感器件。基于电容式MEMS技术开发的村田气压传感器,具有防水、低噪声、高精度的特点,包含温度补偿,可进行倾斜检测,特别适合水冷系统。而村田的热敏电阻尺寸小巧,可靠性高,是数据中心应用不二的性价比之选。 全球数字化转型加速,数据中心的电力需求和运维要求变得更加复杂。作为全球少有的可以提供从电池电芯和电容器产品开始集成的电源方案供应商,村田从器件级别强化电源产品的生产和质量控制。村田始终致力于推动技术创新,以高效、稳定的电源解决方案及元器件产品帮助客户在激烈的市场竞争中抢占先机,为数据中心业务的可持续发展提供坚实的支持。” 现场还将会有来自村田的技术专家与您面对面交流。欢迎您莅临村田展位(2楼B13),深入了解村田在数据中心领域的创新。同期,村田还将参加9月10日-12日于深圳宝安国际会展中心召开的中国国际光电博览会(CIOE),展示覆盖光通信领域关键应用的诸多创新产品和解决方案,诚邀您的莅临。

数据中心

村田 . 昨天 1 2340

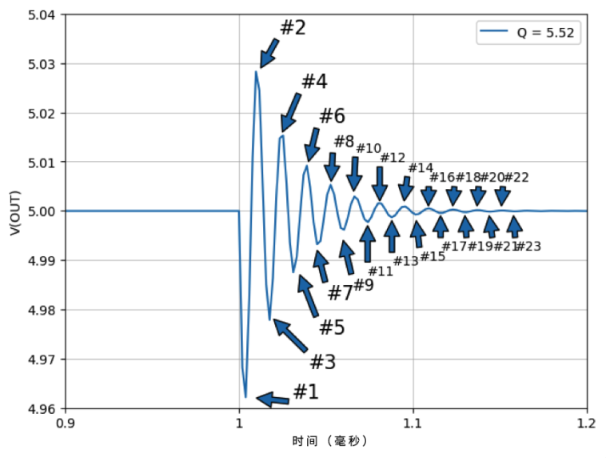

『从射频信号完整性到电源完整性』利用SEPIA直接从时域波形进行环路分析

Qorvo首席系统工程师/高级管理培训师 Masashi Nogawa将通过《从射频信号完整性到电源完整性》这一系列文章,与您探讨射频(RF)电源的相关话题,以及电源轨可能对噪声敏感的RF和信号链应用构成的挑战。我们之前介绍过工程师可以采用多种方法结合频域与时域技术来分析电压调节模块(VRM)的行为。这篇文章将介绍另一种利用对阶跃变化的负载瞬态响应的方法;在未来的文章中,我们还将更深入地探讨其学术方面的话题。 这个方法是采用Picotest公司Steve Sandler开发的“电源完整性分析稳定性评估(SEPIA)”软件所展现的技术。这种分析可通过仿真或使用由实际物理设备记录的测试波形数据来进行。 SEPIA方法利用了这样一个假设:任何作为滤波器的电路在应对阶跃负载时都会表现出相似的振铃特征。如果它们具有相同的品质因数(Q),只要底层系统表现出二次行为,它们就会显现相同的振铃特征。以图1为例,该图由下文所述之仿真生成;其中,在Q值为5.52的情况下,它产生了20个易于检测的振铃峰值。系统设置的差异会导致振铃频率、幅度和直流偏置的不同。但是,所有Q值为5.52的系统都将具有相同数量的峰值及相同的衰减率。 图1,品质因数Q = 5.52系统的振铃峰值 借助这种关系,我们可以通过对未知系统施加阶跃负载,并根据振铃波形获得其Q值。除了利用这种关系获得未知系统的Q值外,SEPIA软件还可以基于教科书中的公式来估算目标电路中元件的参数。 为确保高精度,阶跃负载的上升或下降时间应尽可能快且电容性极小;即快于最大测量带宽的35%或至少比被测设备(DUT)控制环路带宽快5倍。提取环路信息后,SEPIA软件会执行参数拟合程序,以构建二次电路模型。 为验证基于SEPIA技术的准确性,我们可以使用一对仿真实验来进行验证。这两个VRM仿真实验模型具有等效结构并且可以用二次方程建模,但阻尼电阻的位置不同。如图2所示,通过将第一次SEPIA分析的结果输入到第二次SEPIA处理中,我们可以确认两个结果完全一致,因此证明该技术如预期般有效。 图2,验证:SEPIA提取链中的正确参数 掌握从本系列《负载调节ΔVout/ΔIout与输出阻抗Zout》所介绍的各种方法一直到SEPIA软件的所有ZOUT评估手段,我们可以在本文后半部分以未知特性的降压(Buck)直流/直流(DC/DC)调节器作为VRM目标进行详细分析。 仿真 这些实验中的仿真均使用QSPICE™运行,并将SEPIA程序作为用C++编写的QSPICE用户自定义模块进行捕获。该模块被标记为SEPIA@QSPICE模块,并包含在GitHub上Qorvo代码库中提供的仿真文件集中。该模块与用Python编写的PyQSPICE模块一起,使用Jupyter Lab平台负责所有数据的处理、计算、绘图和记录工作。 第1次仿真,SEPIA再现其输入:Model-0 Model-0,原理图 图3中的原理图展示了我们在QSPICE中测试SEPIA实现行为的第一个模型,即Model-0;该模型可在Github上获取。 由于这是一个简单的RLC谐振电路,我们可以使用交流仿真来相对直接地分析其性能。然而,对VRM进行交流仿真并不总是那么容易;这也正是SEPIA等方法的价值所在。 图3,SEPIA@QSPICE Model-0原理图 在此模型中,阻尼电阻的主要来源来自电感器的直流电阻(DCR)和电容器的等效串联电阻(ESR)。可以使用以下公式计算此电路的Q值。 等式11-1 Model-0,SEPIA报告/日志 仿真运行时,我们SEPIA@QSPICE模块的灰盒监视器会实时检测每个振铃峰值和谷值。此输出如图4中的橙色曲线所示,为使用SEPIA程序分析衰减特性提供了时间与幅度数据。 图4,SEPIA@QSPICE模块实时峰值检测 仿真结束时,SEPIA模块会输出以下信息: 报告/日志文件 瞬态仿真文件集 交流仿真文件集 文本日志文件展示了SEPIA模块如何处理仿真结果。查看其中红色高亮显示的文本,我们能够看到SEPIA模块提取的元件参数。将它们与原理图上的值进行比较,可看到这些参数已被成功提取。 ======== SEPIA Result Begin ======== SEPIA: Q= 5.57, Icoil/2=2.22e-15, f=70.89(kHz), T=14.11(us), PM=10.26(deg), SEPIA: Z=2.24e-02, L=4.98e-08, C=9.96e-05, SEPIA: (sL+Rcoil) // ((1/sC)+Rcap) Modeling Rcoil+Rcap=4.02e-03, Rcoil=2.00e-03, Rcap=2.02e-03, SEPIA: (sL) // (1/sC) // Rdump Modeling Rdump=1.24e-01, Rcoil=2.00e-03, SEPIA: preAve=5.00e+00, postAve=5.00e+00 ======== SEPIA Result End ======== 仿真平台的输出是已准备好运行的QSPICE的输入文件。它们所含的电路模型完全相同,但使用了不同的QSPICE仿真指令:“.TRAN”或“.AC”;我们能够看到它们之间是如何比较的。想要了解详情的读者,可以参考会话文件。 Model-0,瞬态响应 观察SEPIA模块输出的QSPICE仿真结果并与原始原理图仿真结果对比,我们确认在时域中两者的曲线完全相同,没有明显差异。 图5,SEPIA@QSPICE Model-0输入与输出瞬态响应对比 Model-0,输出阻抗 同样地,在频域中观察输出阻抗时,我们可以看到SEPIA模块输出的曲线与原始模型曲线完全一致。 图6,SEPIA@QSPICE Model-0输入与输出输出阻抗对比 第2次模拟,SEPIA再现其输入:Model-1 Model-1,原理图 图7中的原理图展示了第二个模型,即Model-1;其为QSPICE而构建,用于检查SEPIA所实现的性能。该模型的会话文件也可从GitHub获取。与Model-0一样,它也是一个相对简单的RLC谐振电路,适用于交流仿真。 图7,SEPIA@QSPICE Model-1原理图 在这个模型中,我们将电感器DCR和负载电阻R1提供的阻尼电阻成分进行了分配。该电路中与Q的关系由以下等式表示。 等式11-2 Model-1,SEPIA报告/日志 利用Model-1仿真的日志输出可以看到,通过与原理图上的参数进行比较,SEPIA模块成功提取了元件参数(红色高亮显示)。 ======== SEPIA Result Begin ======== SEPIA: Q= 5.52, Icoil/2=2.66e-15, f=70.89(kHz), T=14.11(us), PM=10.35(deg), SEPIA: Z=2.25e-02, L=5.02e-08, C=9.88e-05, SEPIA: (sL+Rcoil) // ((1/sC)+Rcap) Modeling Rcoil+Rcap=4.08e-03, Rcoil=1.01e-06, Rcap=4.08e-03, SEPIA: (sL) // (1/sC) // Rdump Modeling Rdump=1.24e-01, Rcoil=1.01e-06, SEPIA: preAve=5.00e+00, postAve=5.00e+00 ======== SEPIA Result End ======== 与Model-0一样,我们也可以比较瞬态及交流仿真文件集提供的结果。想要深入了解细节的读者,可以查看会话文件。 Model-1,瞬态响应 在SEPIA的输出中我们可以观察到,与源原理图仿真相比,在时域中我们得到了完全一致的曲线,没有明显的差异(图8)。 图8,SEPIA@QSPICE Model-1输入与输出瞬态响应对比 Model-1,输出阻抗 在频域分析中也是如此;再次且正如预期的那样,我们可以看到SEPIA模型输出的曲线与原始模型的曲线完全一致(见图9)。 图9,SEPIA@QSPICE Model-1输入与输出输出阻抗对比 未知环路VRM的分析,仿真#3 在测试台上评估VRM时,很少能通过简单的交流仿真来确定模块的闭环性能;它通常是一个“黑盒”。工程师可能会发现,在使用瞬态和交流仿真模式创建独立模型进行分析时,需要花费大量时间来证明这两种方式都能准确呈现目标电路。 然而,当处理具有未知环路性能的DUT时,可以保证总能测量输出电压端口并使用该数据来确定ZOUT、稳定性和瞬态响应。从本系列的《负载调节ΔVout/ΔIout与输出阻抗Zout》开始,我们介绍了使用VRM的ZOUT在时域和频域中获得准确结果的各种技术。 为总结关于ZOUT的工作,我们可以对一个降压(Buck)开关DC/DC调节器进行分析。 分析策略 该过程包括下面详细列出的七个步骤;这些步骤可在Qorvo的Github代码库上关于仿真#3的会话文件中找到。 1. 仿真#3-1 对包含SEPIA@QSPICE模块的DUT电路原理图进行瞬态仿真以生成SEPIA结果。 然后,我们运行其余操作,将其结果与SEPIA分析进行比较。 2. 仿真#3-2 对由SEPIA@QSPICE模块生成的“瞬态”模型进行瞬态仿真。 3. 仿真#3-3 对由SEPIA@QSPICE模块创建的“交流”模型进行交流仿真。 4. 仿真#3-4 对原始原理图进行交流仿真,但确保VRM处于关闭状态以提供ZOUT(VRM=OFF)。 在这里,我们可以运行交流仿真,因为VRM保持在其关闭状态。 5. ZOUT计算 根据《瞬态响应中的ZOUT:时域与频域间的联系》中所述的过程,并使用为仿真#3-1开发的模型,我们通过对得出的阶跃负载响应进行拉普拉斯变换来提取ZOUT(VRM=ON)。然后,依照第8篇文章所述的过程,我们可以使用ZOUT(VRM=ON)和ZOUT(VRM=OFF)值作为输入来重构环路传递函数。 6. 导入离线准备完毕且经完全验证的传递函数 虽然我们在这里不深究细节,但可以导入由DUT VRM设计完全验证的交流仿真所生成的数据集,并将其作为参考。 7. 验证/比较 有了这些不同的结果,我们可以比较DUT的环路传递函数。概括地说,这些结果包括: 来自仿真#3-1的SEPIA结果;使用第5步中技术创建的重构环路传递函数;以及第6步中描述的导入数据。 降压调节器DUT原理图 图10显示了我们的DUT的原理图:一个从5V输入产生3.3V输出的降压调节器。它有几个重要元件,采用恒定导通时间(COT)控制,带有线圈电流反馈用于环路补偿。输出电容器被假定为一个具有非常低ESR的器件;这通常是多层陶瓷电容器(MLCC)的典型特征。 图10,未知环路降压VRM原理图 步骤-1:仿真#3-1 我们使用SEPIA@QSPICE模块运行瞬态模拟;日志文件提供了以下提取的环路信息。 ======== SEPIA Result Begin ======== SEPIA: Q= 1.54, Icoil/2=1.54e-03, f=17.75(kHz), T=56.34(us), PM=35.73(deg), SEPIA: Z=4.26e-02, L=3.45e-07, C=1.91e-04, SEPIA: (sL+Rcoil) // ((1/sC)+Rcap) Modeling Rcoil+Rcap=2.76e-02, Rcoil=1.43e-05, Rcap=2.76e-02, SEPIA: (sL) // (1/sC) // Rdump Modeling Rdump=6.57e-02, Rcoil=1.43e-05, SEPIA: preAve=3.30e+00, postAve=3.30e+00 ======== SEPIA Result End ======== 在这一步骤中,SEPIA软件为我们提供了所需的信息,接下来的步骤则用于验证该技术的准确性。 由于这是一个开关电源,其输出电压波形将显示出开关纹波;这使得我们更难以聚焦于核心振铃波形。为解决这一问题,我们使用移动平均滤波器对原始输出电压波形进行滤波。图11展示了仿真#3-1原始和滤波后的时域响应波形。 图11,原始降压VRM的阶跃负载瞬态响应,采用移动平均滤波器 步骤-2:仿真#3-2 利用SEPIA模块在步骤#3-1中生成的降压调节器瞬态模型,我们进行了仿真并将其与原始仿真结果进行比较;如图12所示。请注意,步骤#3-1中的仿真轨迹从输出电压为零开始,这触发了调节器的慢启动功能。而SEPIA提取的模型则直接从3.3V直流电压开始。 正如我们所观察到的,SEPIA程序提取了环路参数,并将这个未知的VRM精确建模为一个简单的RLC电路,仅在绝对直流偏置点上存在微小差异。 图12,原始降压VRM与SEPIA提取模型的阶跃负载瞬态响应对比 步骤-3:仿真#3-3 同样地,我们利用SEPIA模块创建了交流模型。对该模型的仿真结果如图13中的橙色曲线所示。 步骤-4:仿真#3-4 当VRM保持在其关闭状态时,我们可以仿真原始降压调节器的原理图来评估其在关闭状态下的输出阻抗。这就形成了图13中的绿色虚线曲线。需要注意的是,这一步骤相当于单独仿真输出电容模块。此外,如果使用了MLCC,在分析物理评估板的行为时,还应考虑其表现出的直流偏置效应。 步骤-5.1:ZOUT计算 使用《瞬态响应中的ZOUT:时域与频域间的联系》中所描述的技术,我们根据仿真#3-1重新构建了VRM在开启状态下的输出阻抗。如图13中的蓝色曲线所示,这也包括了步骤3和4中生成的曲线图。可以看到,该方法对输出阻抗曲线进行了非常准确的重构。 图13,原始降压VRM与SEPIA提取模型的输出阻抗对比 步骤-5.2:环路传递函数计算 利用为图13创建的图,我们采用《从输出阻抗ZOUT重构环路传递函数》中的技术,从ZOUT(VRM=ON)和ZOUT(VRM=OFF)中重构了该VRM[ii]的环路传递函数;由此生成图14所显示的蓝色曲线。 步骤-6:导入离线数据 由于我们正在复用过去项目中的VRM模型,因此就已经有了一个经过全面验证的传递函数;这些数据在图14中以橙色曲线显示。 步骤-7:对比 因此,图14提供了结合步骤-5.2和步骤-6所构建的综合结果。此外,从步骤-1开始使用仿真#3-1,可以绘制出由SEPIA技术获得的ZOUT频率峰值;在图中用绿色虚线交叉标记。可以看到,这三个结果彼此吻合得很好,尤其是在17.8kHz的单位增益频率点附近;这也是我们所关注的区域。 图14,原始降压VRM与SEPIA提取模型的环路传输函数对比 结论 正如我们所见,SEPIA技术能够以直接且简单的方式准确获取VRM的环路信息。它还可以仅使用仿真或测量得到的阶跃负载瞬态响应来创建等效模型。通过回顾本系列之前介绍的技术,我们还确认,利用时域阶跃响应测量和频域ZOUT曲线数据,未知系统的输出阻抗特性可以提供足够的系统环路传递函数信息。此外,我们还展示了如何从ZOUT(VRM=ON)和ZOUT(VRM=OFF)中重构环路传递函数。

Qorvo

Qorvo Power . 昨天 1560

产品 | 川土微电子CA-HP6242高速双通道轨至轨输出放大器

在高速数据采集与高清视频处理的世界里,信号链的精度与速度决定着系统的天花板。传统放大器面临动态范围受限、带宽不足、功耗过高的三重挑战。川土微电子CA-HP6242高速双通道轨至轨输出放大器,以“大带宽+低失真+强驱动能力”的三重优势,为专业视频与高速信号处理系统注入全新动能! 产品概述 CA-HP6242是一款低功耗,电压反馈、高速运算放大器,可工作在±2.5V或±5V供电电压下。支持单电源供电,输入电压可低于负轨200mV,高至正轨以下1V。输出电压摆幅可达双轨的50mV以内(RL=10kΩ,典型值)。另外,在18MHz范围内,提供0.1dB的增益平坦度、0.02%的差分增益误差和0.04°的差分相位误差。基于这些特性,CA-HP6242适用于专业的视频信号处理,包括摄像头、视频开关及其他任何高速的设备。低谐波失真和快速建立特性使得CA-HP6242可以用于高速ADC的驱动级。 CA-HP6242在±5V供电下的工作电流低至13mA,提供SOIC8(S)、MSOP8(M)两种封装,工作温度覆盖-40℃~+125℃工业级范围。 特性 满足±2.5V,±5V工作电压 输出摆幅±4.8V(RL=1kΩ,极限值) 输入电压范围低至低于电源低轨200mV 在输入超过工作电压0.4V时没有相位翻转 每通道功耗低至6.5mA ±5V供电时高速和快速建立: • 135MHz,-3 dB带宽(G=+1) • 235V/μs 的电压转换速率 • 16ns的1%的建立时间 视频指标(RL=150Ω, G = +2) • 18MHz以内0.1dB的增益平坦度 • 0.02%的差分增益误差 • 0.04°的差分相位误差 低谐波失真:-77dBc 最差谐波(5MHz输入信号) 50mA驱动电流 工作温度:-40°C ~125°C 典型应用场景 视频系统:专业摄像头信号调理、视频切换矩阵、高清视频传输链路 高速数据采集:高速ADC驱动器、测试测量设备前端缓冲、示波器输入级 医疗成像设备:超声前端信号调理、医疗监控设备模拟通道 工业控制:自动化设备传感器信号放大、高速闭环控制回路 CA-HP6242以“大带宽、低失真、强驱动能力”为核心优势,成为专业视频处理与高速数据采集系统的优选解决方案。其低功耗特性与工业级可靠性,进一步助力客户提升系统能效与鲁棒性。

川土微

川土微电子chipanalog . 昨天 1710

产品 | Vivado 用于 Spartan UltraScale+:快速设计由此开始

随着 AMD Spartan UltraScale+ 系列现已投入量产,解锁其功能集的最快途径便是采用最新 AMD Vivado 工具版本( 2025.1 或更高版本)和全新操作指南资源。该集成型设计套件能通过一键式时序收敛,将设计从 RTL 阶段推进到硬件阶段,从而帮助缩短迭代周期。让我们来看看该设计套件提供的功能特性。 统一流程,减少迭代次数 Vivado 工具流程将仿真、综合、实现、时序分析和调试整合到单个工具链中——并集成了流程的每个阶段: 通过多种途径的设计输入:RTL 导入、通过 IP Integrator 进行基于块的设计,或使用 AMD Vitis 统一软件平台导入使用 C/C++ 或 MathWorks® 开发的 IP。 仿真:使用 XSIM 在 RTL、综合后和布局布线后进行功能验证,以及硬件协同仿真。 综合与布局布线:内置的免许可综合功能与布局布线协同工作,助力实现 QoR 目标,包括引导流程和机器学习驱动算法,以快速满足时序收敛要求。 调试:使用 ChipScope 以系统内硬件速度采集和分析信号——直接在 Vivado 工具环境进行。 典型的设计循环可从 RTL 或基于 IP 的输入开始,通常使用 Vivado 工具中的 HDL 模板来创建计数器、状态机和其他常见结构,然后通过仿真进行验证。在实现之前,约束向导和 I/O 规划查看器可帮助确认时钟、I/O 布局和约束分组。设计检查点支持在任何阶段暂停和恢复综合或布局布线。随着 PCB 设计的演进,后期更改(例如 I/O 交换或引脚重新分配)可以通过增量编译高效处理。 快速迭代对于小型 FPGA 设计至关重要,每天进行多次迭代是常态,因此集成型流程避免了管理来自不同工具的中间文件的需求。面向 Spartan UltraScale+ 的 Vivado 设计套件教程视频演示了如何在一个项目中构建、仿真和实现完整的设计。 一键式时序收敛 要在一键式流程中满足时序要求而无需手动调整 RTL,这是 FPGA 设计人员面临的一个常见挑战。为了满足 FMAX(最大工作频率)目标而进行多次设计变更,一直是导致项目延误的常见原因。猜测哪些布局布线方案可能会改善 FMAX,然后等待数小时才能看到结果,并期盼获得更好的结果,这些过程可能会陷入“无休止”的循环。 Vivado 设计套件经过多个版本的调优,以满足最复杂 FPGA 和自适应 SoC 的 FMAX 目标。Vivado 设计套件 2025.1 版本和 Spartan UltraScale+ SU35P FPGA 结合使用时采用一键式流程,可在至高 250 MHz 的频率下实现平均 92% 的通过率1,无需任何设计变动,从而消除了为满足时序要求而反复试验的周期。设计人员可以依赖基于约束的流程、自动管道化和预优化的布局布线策略,无需深厚的工具专业知识或手动调优。 广泛、优化的 IP 产品组合助力快速开发 IP 复用是加速设计的关键,Vivado IP 编目提供了显著的领先优势——近 400 个预验证的软核,使您能够快速构建基础架构并专注于IP 差异化。Spartan UltraScale+ 高密度器件中新的硬块(包括 LPDDR4x/5 内存控制器和 PCIe® Gen4 )可助力进一步加速设计收敛,提供交钥匙性能。通过消除对可编程逻辑的需求,高端器件中的硬 IP 预计可将整体能效提升至多 60%2。 在 Vivado IP 目录中,您可以探索和实例化各种 IP——从基础组件到水平子系统(如 DSP、接口和内存控制器),一直到针对工业、汽车、视觉和其他市场的应用量身定制的垂直 IP。 利用 Vivado IP Integrator 这一通过 AXI 互连自动化简化组装的图形界面,能将硬 IP、软 IP 和自定义 RTL 相结合。 准备开始了吗 Spartan UltraScale+ 器件现已投入量产,AMD Vivado 设计套件的完全支持现已开放免费下载。无论您是 Vivado 工具新手、Spartan UltraScale+ 系列新手,还是两者兼而有之,专用资源页面都包含教程、视频、参考设计和文档,助您快速上手。 1. 基于 AMD 在 2025 年 7 月进行的最差负时序裕量测试,针对 AMD Vivado 设计套件 2025.1 版和 Spartan UltraScale+ SU35P FPGA,分别在 -1(最慢)速度等级(150MHz -250Mhz)下对 46 个设计,以及在 -2(最快)速度等级(200MHz – 250Mhz)下对 41 个设计进行了测试。结果因器件、设计、配置和其他因素而有所不同。 (VIV-018) 2. 预测基于 AMD 在 2024 年 1 月进行的内部分析,使用基于 AMD Artix UltraScale+ AU7P FPGA 逻辑规模计数的总功耗计算(静态功耗加动态功耗),借助 Xilinx 功耗估算器 (XPE) 工具 2023.1.2 版本,估算 AMD Spartan UltraScale+ SU200P FPGA 与 AMD Artix 7 7A200T FPGA 的总功耗对比。总功耗接口结果可能会在最终产品发布后,因配置、设计、使用和其他因素而有所不同。(SUS-006)

AMD

Xilinx赛灵思官微 . 昨天 1 1540

产品 | 圣邦微电子推出 85V、16 位、带 I²C 接口的高精度功率监控器 SGM838

圣邦微电子推出面向 AI 服务器总线的功率监控器 SGM838,一款具有报警功能的 85V、16 位、带 I²C 兼容接口的高精度功率监控器。除 48V AI 服务器外,器件适用范围还包括:企业级服务器、电信设备、ATE 测试、48V 储能系统等应用。 SGM838 内置 16 位 Σ-Δ ADC,可以实现 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入,共模输入电压范围达到 0V 至 85V,无论是高压侧还是低压侧的传感应用,SGM838 都能轻松应对,提供全方位的监测解决方案。 在监测功能方面,SGM838 不仅能够精准监测电流、电压,还能实时测量温度并计算功率,并支持快速警报功能。其内置温度传感器精度达 ±1℃,能够帮助用户实时监控系统环境温度。 在设计上,SGM838 专为精密测量应用打造,凭借低偏移电压和低增益漂移特性,其在面对温度变化时仍能保持测量精度。在宽范围电流测量领域,低偏移电压和低噪声特性可实现从安培(A)级到千安培(kA)级的测量,同时确保低功耗运行。此外,纳安(nA)级的偏置电流,使其适用于高阻值传感电阻,从而确保在微安(μA)级测量范围内也能保持高度精准,满足用户对高精度测量的严格标准。 SGM838 的 ADC 转换时间可在 150µs 至 4.12ms 区间内灵活选择,平均采样模式提供 1x 到 1024x 的 8 个档位选择,这不仅有助于降低噪声,还能满足不同应用场景下的数据采集需求。同时,设备提供快速警报功能,以 150μs 转换时间为例,根据过阈值电压大小,警报响应速度可达 24μs 至 275μs。一旦检测到故障事件,包括:总线电压异常、电流限制、过功率或过温等情况,器件可以在极短时间内快速响应,给故障处理争取时间,最大限度地减少设备停机损失。 SGM838 采用符合环保理念的 MSOP-10 绿色封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。 图 1 SGM838 高压侧/低压侧传感应用电路图

圣邦微

圣邦微电子 . 昨天 970

技术 | 一款可直接为噪声敏感型器件供电的开关电源

传统上,开关模式电源(SMPS)噪声较高,无法直接用于噪声敏感型模数转换器(ADC),因此需要额外的低压差(LDO)稳压器来供电。近年来,SMPS技术取得了显著进展,特别是Silent Switcher®架构和电磁干扰(EMI)噪声屏蔽技术的应用,有效降低了EMI辐射和输出纹波电压。得益于此,我们可以将采用噪声抑制技术的单一SMPS器件置于噪声敏感型器件附近,而不会影响ADC的信噪比(SNR)。本文将详细探讨这项技术。 您是否遇到过ADC的输出结果出现轻微偏差和随机变化的情况?这可能是由ADC系统内部的噪声引起的。一个常见的噪声源是压控振荡器(VCO)的供电轨。此供电轨上的噪声可能会给时钟信号带来抖动,而时钟信号随后会用作ADC的采样时钟。如果抖动较大,ADC转换就可能出现误差,进而产生异常数据。 众所周知,SMPS在电压转换过程中需要进行开关操作,因此不可避免地会产生噪声。如果将SMPS用于时钟的供电轨,就会将噪声引入ADC系统。为了尽可能减小误差,通常采用具备噪声抑制能力的LDO稳压器为噪声敏感型器件供电。 ADI的LTM8080降压型稳压器SMPS等器件,集成了后调节双LDO稳压器和噪声抑制技术。类似于独立的LT3045 LDO稳压器,这款 SMPS器件能够提供低噪声供电轨。 为什么必须关注供电轨噪声? 供电轨噪声是能够对系统性能产生显著影响的一个关键因素。图1中,LT3045 LDO稳压器用作低噪声供电轨,为ADF4372频率合成器的VCO供电。然后,ADF4372为AD9208 ADC和FPGA板生成时钟信号。图 2显示了从LT3045 LDO稳压器输出获得的相位噪声图,此图可作为比较备选供电轨方案的基准。 图1. VCO/ADC设置的基本框图 图2. 作为基准的LT3045相位噪声图(1 GHz,2 MHz范围) 相较于基准设计,如果采用噪声较高的供电轨,噪声频谱图会不太理想,如图3所示,其中边带略有升高。当这些边带达到一定水平时,会给ADC采样时钟的上升沿带来抖动(图4)。结果,ADC会在非预期的时间点对模拟输入信号进行采样,导致生成包含位错误的异常数据字。 图3. 高噪声SMPS的相位噪声图示例(1.23 GHz,2 MHz范围) 图4. 高噪声VCO供电轨引起ADC采样时钟边沿抖动(VCO输出),进而造成 ADC采样误差 位错误的发生可能会造成显著的后果,尤其是当位错误很严重时。ADC的实际数据字与预期数据字的偏差可能会触发系统出现意外行为。例如,如果数据字指示的输入电压高于实际电压,器件可能会在系统尚未准备好的情况下被提前激活。在安全关键应用中,这种意外状态可能会导致安全特性被禁用。 得益于EMI噪声屏蔽技术,SMPS现在可以放置在LDO稳压器附近,而不会将开关噪声耦合到LDO稳压器的输出端。如果将SMPS和LDO 稳压器封装在一起,除了降低噪声之外,还能获得其他优势。参见表1。 表1. SMPS + LDO稳压器相较于独立LDO稳压器的优势 单个封装中集成开关降压转换器和LDO稳压器的优势 将关降压转换器(SMPS)与LDO稳压器集于一体的器件具备多项优势。它可以由12 V或24 V等标准供电轨供电,输入电源非常灵活。此外,可以设计中间总线来维持一个高于LDO稳压器输出的特定电压,这样即使器件由较高电压供电也能稳定工作。这种“电压输入到输出控制”(VIOC)特性通过控制上游SMPS的输出,确保 LDO稳压器具有设定的裕量。要想在提升效率的同时保持电源抑制比(PSRR),VIOC不可或缺。 SMPS与LDO稳压器的组合,使得对噪声敏感的布线可以在器件内部电路中进行。因此,只需在PCB层面应用基本布线技术,即足以优化器件的噪声性能。 SMPS与LDO稳压器的组合,使得对噪声敏感的布线可以在器件内部电路中进行。因此,只需在PCB层面应用基本布线技术,即足以优化器件的噪声性能。 如果器件的SMPS部分能够提供比LDO稳压器额定值更大的电流,则可以将多个LDO稳压器集成到封装中。此外,外部LDO稳压器可以连接到中间总线,从而为用户的设计提供更大的灵活性。 为了确保符合器件数据手册中提到的规格,我们对这款完全集成的SMPS加LDO稳压器组合器件进行了全面的测试,以保证器件满足规定的要求。 噪声低如LDO稳压器的开关降压转换器 与基准LDO稳压器方案相比,LTM8080的输入电源电压灵活性更大,而且功率损耗更低。图5展示了采用LTM8080的示例解决方案,体现了设计灵活性。LTM8080与共封装的降压稳压器和LDO稳压器一起,集成了EMI噪声屏蔽,能够有效引导辐射噪声的传播方向。 图5. LTM8080解决方案取代了ADF4372SD2Z评估板上的两个LT3045 LDO稳压器,而且支持可选的用户自定义第三LDO稳压器输出,以实现更大的系统灵活性。 表2. SNR比较:LTM8080对比LT3045 图6. 相位噪声图:LTM8080(左)与LT3045(右) 结论 测试结果清楚地表明,具备先进噪声抑制技术(例如EMI噪声屏蔽)的SMPS器件可以有效取代LDO稳压器来为噪声敏感型供电轨供电。尽管概念验证主要针对VCO供电轨,但集成SMPS和LDO稳压器的解决方案所具备的设计灵活性,也能惠及许多其他对噪声敏感的应用。

ADI

ADI智库 . 昨天 395

企业 | 曦智科技完成超15亿元C轮融资,加速光电混合算力全栈布局

近日,全球领先的光电混合算力提供商曦智科技宣布完成规模超15亿元人民币的C轮融资。本轮融资吸引了中国移动、上海国投、国新基金、浦东创投等知名投资机构参与,老股东中科创星、沂景资本、某领先互联网厂商等继续追加投资。作为国内唯一专注于光电混合算力领域的独角兽企业,曦智科技将以本轮融资为契机,进一步夯实其全球市场领先地位。 “大规模光电集成技术已经到了商业化的关键阶段,”曦智科技创始人、首席执行官沈亦晨博士表示,“我们预计在未来五年内,光子芯片在智算中心内的份额将达到30%,曦智科技正在用颠覆式的底层创新推动算力基础设施的革新,本轮融资将加速公司核心技术的开发和光电混合算力的规模化落地进程。” 光子网络与光子计算两大业务线实现重大突破,商业化进程迎来拐点 自成立以来,曦智科技以“光电融合突破算力边界”为愿景,聚焦光子网络与光子计算两大业务方向,坚持以用户需求为导向,不断推动光电混合技术从研发走向产业化应用。 在光子网络领域,曦智科技以全球领先的先进光学技术为依托,重点围绕智算中心Scale-Up(纵向扩展)解决方案展开布局,目前已完成多个数千卡集群的落地交付。在2025 WAIC期间,曦智科技推出全球首个分布式光互连光交换GPU超节点——光跃LightSphere X,并摘获大会最高奖“SAIL大奖”;此外,曦智科技还在大会上发布了先进光学方向的最新进展,推出了国内首款xPU-CPO光电共封装原型系统,并在积极开发集成度更高、带宽密度更大的CPO方案。这一系列成果将有效突破目前大规模算力集群中的带宽与延迟瓶颈,也标志着公司光子网络业务飞轮已启动。 在光子计算方面,公司持续深化商业落地与生态建设。今年3月,公司发布最新一代光电混合计算卡曦智天枢,集成全球最大规模的128×128光子矩阵,首次实现了光电混合计算在复杂商业化模型中的应用。4月,曦智科技登上全球顶级学术期刊《Nature》,首次公开了其光电混合计算架构和光计算产品技术细节,以期更多合作伙伴加入该赛道,推动产业落地和应用。公司目前正在加速推进下一代光电混合计算卡的开发,将全面支持AI大模型。 加速共建光电混合产业链 曦智科技始终秉持着开放协同的生态理念,已与国内领先的光/电晶圆厂、光/电封装厂、算力/交换芯片厂商、系统厂商等建立起全方位、多层次的战略合作关系。通过产业链上下游的深度协同与联合技术攻关,公司在超节点建设、CPO等关键领域实现多项突破。这一紧密协作的体系不仅显著提升了产品兼容性与系统效能,也实现了从核心器件到算力基础设施的全链路协同优化,为构建高效、开放、安全的新一代算力生态奠定了坚实基础。 光子芯片将迎来爆发增长新阶段 随着万亿级大模型发展,算力需求爆发,而电芯片性能逼近物理极限,算力缺口持续扩大。破解算力瓶颈有两大路径:提升多卡协同效率,或增强单卡算力。曦智科技的光互连方案可构建高带宽、低延迟的大规模算力集群,显著提升GPU利用率;光电混合计算则通过颠覆性架构突破传统计算天花板,在提升算力密度与能效比,降低延迟与总成本方面展现出显著优势。面对算力需求浪潮,曦智科技正迎来重要发展机遇。 中国移动链长基金表示:“我们坚定看好光子芯片作为后摩尔时代核心技术的爆发潜力。曦智科技在该领域具有独特定位与优势。其不仅掌握了底层光、电芯片与系统集成的关键技术,更展现出将前沿技术转化为规模化商业解决方案的前瞻性与卓越的工程能力。随着光电融合架构在算力基础设施中的重要性不断提升,我们相信曦智科技将成为下一代算力升级的核心推动者。”

曦智科技

曦智科技 . 昨天 300

展会 | 2025 IPC CEMAC 电子制造年会演讲阵容更新,抢先注册锁定席位

2025 IPC CEMAC电子制造年会将于9月25日至26日在上海浦东新区举办。年会以“Shaping a Sustainable Future(共塑可持续未来)”为主题,汇聚国内外专家学者、产业领袖与制造精英,围绕先进封装、新兴产业、PCB/PCBA技术、AI与数字化转型以及ESG可持续发展等热点话题展开深入探讨,推动电子行业的健康可持续发展。 一、活动信息 活动名称:2025 IPC CEMAC电子制造年会 活动主办方:IPC国际电子工业联接协会、上海市浦东新区质量技术协会 合作伙伴:中国电子电路行业协会、中电标协社会责任工作委员会 活动时间:2025年9月25日至9月26日 活动地点:上海大华锦绣皇冠假日酒店-2楼(上海市浦东新区锦尊路399号) 活动网址:cemac.ipc.org.cn 二、报名参会 大会观众报名截止日期为9月15日。名额有限,请尽早注册以确保席位。 请扫描下方二维码报名参会 三、日程概览 本届大会将以项目发布、技术论坛、标准开发技术组会议、委员会会议、会员答谢与表彰晚宴等特别活动,呈现电子制造业的最新成果与未来方向。 四、演讲嘉宾 以下为部分已确认的演讲嘉宾,具体论坛议程持续更新中,更多内容请关注大会官网cemac.ipc.org.cn。 Dr. John W. Mitchell, President and CEO, Global Electronics Association Chris Jorgensen,Senior Director, Next-Generation Standards,Global Electronics Association 茹彬鑫 博士,识渊科技联合创始人及首席科学家,深圳清华研究院智能工业视觉研发中心主任 史喆 博士,富士康科技集团首席数字官 洪荣聪,富士康科技集团环保长暨副总经理 Dr. Udo WELZEL,Senior Manager,Robert Bosch GmbH 其他演讲企业包括: 迅达科技 TTM Technologies、株洲中车时代电气股份有限公司、快克智能装备股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、深南电路股份有限公司、太阳油墨(苏州)有限公司、上海望友信息科技有限公司、奇异摩尔(上海)半导体技术有限公司、深圳市一博科技股份有限公司、深圳市美信检测技术股份有限公司、立讯精密工业股份有限公司等。 五、发布仪式 在即将到来的大会上,行业重磅成果与创新举措将集中亮相,敬请期待以下精彩发布仪式。 IPC-6921 有机封装基板的要求与验收标准发布预告 全球电子协会中国可持续发展委员会成立及电子行业ESG合作倡议发起 IPC智能制造互联示范生产线(CFX+HERMES)授牌仪式 2025 企业ESG热点与挑战调研报告发布 六、特别鸣谢 感谢以下企业对CEMAC的大力支持(排名不分先后) 高级赞助商:太阳油墨(苏州)有限公司、深圳市美信检测技术股份有限公司、快克智能装备股份有限公司、上海望友信息科技有限公司 支持赞助商:上海旭同实业有限公司、昇捷颂科技股份有限公司、锐来赛思检测技术(常州)有限公司、东莞市崴泰电子有限公司、确信爱法金属(上海)贸易有限公司、深圳市一博科技股份有限公司、世达汽车科技(上海)有限公司

展会

IPC CEMAC . 昨天 435

企业 | 湃睿科技助力金源自动化PLM2.0项目圆满验收

近日,惠州金源智能机器人有限公司(曾用名:惠州金源精密自动化设备有限公司,亿纬锂能全资子公司)PLM2.0项目顺利通过验收。这一里程碑式的成果,标志着金源自动化在数字化研发领域完成了从“数据整合”到“全流程协同”的跨越式升级,为企业智能化转型注入强劲动力。 作为专注锂电装备整体解决方案的领军企业,金源自动化自2010年成立以来,始终以技术创新为核心竞争力。随着业务的快速扩张和全球化布局的推进,原有研发管理模式面临数据分散、跨部门协同低效、变更流程不闭环等挑战。2024年启动的PLM2.0项目,正是基于一期数据管理基础,聚焦“流程数字化、决策智能化、业务全贯通”三大目标,构建覆盖研发全生命周期的数字化管理体系。 全流程协同:打破壁垒,让数据“流动起来” PLM2.0项目以“打通研产供销全链路”为核心,通过六大模块升级实现业务质的飞跃: 工程服务业务线上化:将设备售后运维等服务类业务产生的数据纳入PLM管理,实现从项目获取到售后支持的全流程数据追溯。 项目管理可视化:通过集成计划管理、任务跟踪、资源负荷监控功能,管理层可实时查看甘特图进度、交付物统计及人员工时数据,决策响应速度显著加快。 变更管理闭环化:优化ECR/ECN流程,新增变更影响评估及跨部门评审机制,变更数据一致率提升20%,因变更导致的物料呆滞问题减少30%。 问题管理系统化:建立“问题-分析-变更-验证”闭环机制,问题关闭及时率提升至95%,形成可复用的典型问题库,为研发经验沉淀提供支撑。 物料管理精细化:推行物料优选等级制度,零部件重用率提升20%,新物料新增数目同比下降5%,有效降低采购成本。 报表决策智能化:构建多层级看板体系,实时展示BOM成本、物料齐套率、项目健康度等关键指标,为管理层提供数据驱动的决策支持。 技术赋能:从“能用”到“好用”的体验升级 PLM2.0在技术层面实现多项突破: 深化与OA、SAP、SRM系统集成,提升数据集成效率。 优化Windchill系统功能,新增图纸批量导出、请购单导出。 优化变更意图与产品数据的同步,实现高效准确的变更流程管控。 优化外部导入3D模型的参数及基准特征维护,大幅度提升标准件3D库导入效率。 项目实施过程中,团队累计处理用户需求110项,问题关闭率达99%,系统稳定性与用户体验得到各部门高度认可。 未来展望:以数字化筑牢智能制造基石 PLM2.0的成功验收,不仅是金源自动化研发管理水平的一次跃升,更为企业迈向“智能制造CMMM成熟度”更高阶段奠定基础。下一步,金源自动化将以PLM为核心,持续推进与WMS、MES系统的深度融合,构建“设计-生产-物流-服务”全价值链数字化生态,实现“提质、降本、增效”的战略目标,为锂电装备行业数字化转型树立新标杆。 从图纸电子化到流程数字化,从单点管理到全链路协同,湃睿科技通过两期项目攻坚克难,为金源自动化打造了坚实可靠的研发管理平台,正撬动着研发创新的无限可能。 客户成功:持之以恒的使命 未来,湃睿科技将始终以“客户成功”为使命,持续深耕制造业,为客户创造更高价值,携手更多制造企业驶入数字化转型的快车道,共创智能时代的新辉煌!

数字化

湃睿科技 . 2025-09-03 260

方案 | 破局具身智能落地困境!安森美核心环节布局解析

随着人工智能算法的发展,尤其是多模态大模型技术的突破性进展,将显著加速机器人产业的发展。不仅能提升机器人的智能水平,也快速推动了人形机器人通往量产的进程。 安森美(onsemi) 为具身智能机器人、AMR等提供全面的解决方案,推动机器人实现智能化新突破。 安森美系统工程经理Theo Kersjes在接受国际电子商情采访时,也分享了安森美推动这一突破的具体实践 。 安森美系统工程经理Theo Kersjes 具身智能向多场景渗透 安森美为机器人应用提供关键的感知和电源产品,比如HyperluxTM系列图像传感器(包含用于机器人视觉系统的高分辨率iToF 深度成像解决方案),以及可实现先进电机控制的创新的MOSFET 技术和智能电子保险丝。 Theo Kersjes认为,2025年标志着从技术验证向具体新兴应用场景过渡的开始。虽然具身智能机器人的大规模量产仍需数年,但这正是机器人技术开始往更高水平和能力发展并大规模朝更多应用场景渗透的开端。 关于机器人的应用挑战,Theo Kersjes进一步解释道:“最初的机器人是固定式、执行重复任务的工业机器,如今已演变为能够在物理世界中移动、具备实时感知能力的智能系统。这些机器人走出受控空间,在物流、医疗保健、农业、零售和安防等领域发挥作用,因此必须能够安全地与人类协同工作。技术挑战之一是在所有条件下确保安全。” 最终,所有机器人应用场景的实现都依赖于人工智能与先进感知和控制技术的融合。安森美提供智能感知和电源方案。通过集成电感式位置传感,实现安全、响应迅速的人机交互。同时,作为提供多种传感器方案的供应商,安森美可以提供机器人所需的高分辨率图像传感器,以及支持机器人底部探测的高性价比超声波传感器。 核心环节布局,安森美具身智能解决方案解析 安森美为机器人子系统提供全面且详尽的系统解决方案指南,涵盖以下领域: 传感器(图像传感器、超声波传感器、电感式位置传感器、压力传感器、激光雷达、蓝牙低功耗BLE 5.2 AoA/AoD) 有线通信(CAN、10BASE-T1S) 配电 电机驱动 电池充电 LED信号灯 具身机器人的一个关键挑战是深度感知。今年第1季度,安森美推出的Hyperlux ID系列传感器,采用间接飞行时间技术(Indirect Time-of-Flight),解决了运动伪影问题,能够实现高灵敏度探测,输出精准的感知结果,分辨率高达120万像素,深度达1毫米。 这种深度感知能力正使末端执行器(End-effectors,又称机械臂末端工具/EOAT)得以完成日益精密的操作任务。 另外,采用Hyperlux SG系列100万/200万像素传感器的立体视觉相机同样适用于深度感知场景,是间接飞行时间(iToF)技术的替代方案。 此外,卷帘快门图像传感器家族(包含超低功耗的Hyperlux LP系列与高动态范围的Hyperlux LH系列)还适用于物体检测与避障。 在机器人应用领域,安森美的一个差异化竞争优势是电感式位置传感器技术。其旗舰产品NCS32100作为绝对式旋转编码器,在测量单圈/多圈运动时精度领先业界,可精准捕获位置、方向、转速及转动计数等参数,精度高达±50角秒。相较于光学编码器,电感式编码器具备极强抗干扰能力,不易受振动及灰尘、水渍、油污或金属碎屑等污染物的影响;相比于磁编码器,该方案不仅显著降低元件成本与数量,更完全规避了对稀土金属的依赖。 除尖端产品外,安森美还打造了模块化工艺技术Treo平台——这是业界最先进的模拟和混合信号平台。该平台基于65纳米BCD(双极-CMOS-DMOS)工艺构建,采用模块化架构并集成不断进化、稳健可靠的IP构建单元,可赋能新一代电源管理IC、传感器接口、通信设备及标准产品线的开发。 双足行走、精细操作、续航成为短期攻关重点,安森美的破局之术 具身机器人领域的动态平衡(双足行走)、精细操作(抓取微小物体)、续航(目标8小时)被视为短期攻关的重点,实验室技术水平与商用需求之间还存在一些差距。 Theo Kersjes表示:“双足行走机器人存在额外的安全隐患——这类机器人需持续供电以维持平衡。若双足机器人走在楼梯上时突然断电,可能沿楼梯跌落伤人。当前行业正大力制定相关安全标准。” 短期内,双足/四足机器人仅在特殊场景启用,例如需跨楼层巡逻的安防机器人,可在无人时段执行楼梯攀爬任务。而工厂平坦地面的机械臂机器人目前多采用轮式移动,因其效率与安全性更优。结合机械臂(操作端)与移动底盘(平台)的移动操作机器人(Mobile Manipulator Robots)正加速渗透工业工作流。 未来这些机器人将突破预设任务与静态环境的限制,通过情境学习适应非结构化场景,实现跨场景能力迁移,完成从规则驱动向行为智能的范式跃迁。这一进化由基础模型与实时环境反馈共同驱动。 安森美提供以下技术推动具身智能机器人的发展: Treo模拟混合信号平台:为新一代应用打造高性能模拟/混合信号产品 智能感知传感器:实现移动系统的实时环境感知、精准定位及自适应决策 紧凑型低功耗感知方案:适配轮式机器人至人形平台等全形态硬件 智能电源产品:优化移动平台电池功耗管理与使用效率

安森美

安森美 . 2025-09-03 3230

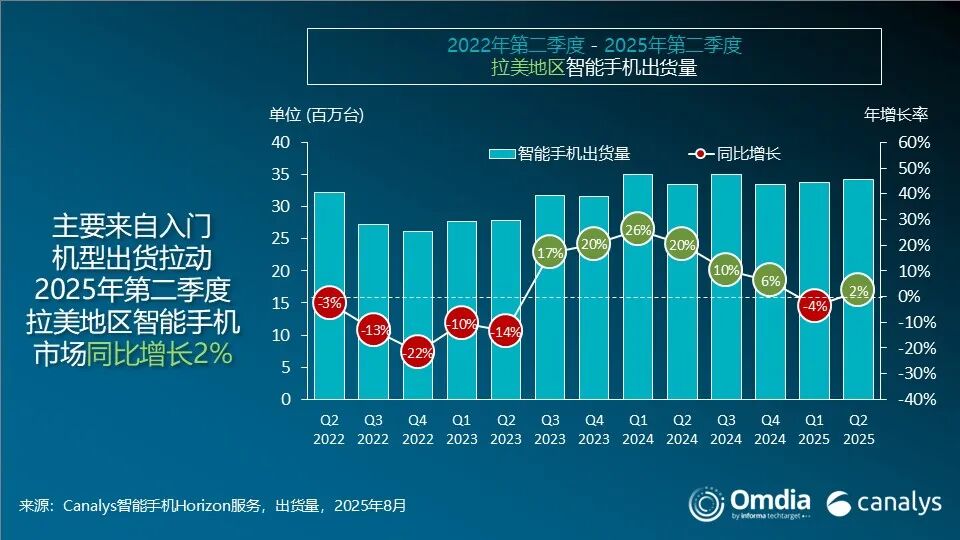

市场 | 2025年第二季度,拉丁美洲智能手机市场同比增长2%,小米与荣耀表现亮眼

Canalys(现并入Omdia)最新数据显示,2025年第二季度,拉美智能手机市场出货量同比小幅增长2%,达到3430万部。三星稳固其市场领先优势,同比提升8%,出货量达到1100万部,其中Galaxy A06与A16机型占比超过六成,凸显了平价机型在推动规模增长中的关键作用。小米以670万部、同比增长8%的成绩位居第二,创下历史新高。摩托罗拉排名第三,出货量下滑10%至510万部。荣耀和传音分别位列第四与第五,但走势分化:荣耀大幅增长70%,出货量创纪录地达到290万部;传音则下滑23%,出货量达240万部。 Canalys (现并入 Omdia) 高级分析师 Miguel Pérez 表示 :“ 得益于其值得信赖的品牌形象以及针对低端 Galaxy A 系列的精准定位,三星重拾增长。与此同时,小米和荣耀均创下季度出货新高,展现出在激烈竞争环境中的适应能力。小米的增长主要来自 Redmi A5 和 14C 的 4G 版本,尤其在阿根廷、哥伦比亚和中美洲市场表现突出。荣耀的表现则主要由其 X 系列机型,以及 Lite 版 Magic7 和 400 系列推动。值得注意的是,中美洲已成为荣耀的核心根据地, 2025 年上半年超过墨西哥,成为其在该地区的最大市场。 Pérez补充道:“尽管2025年第二季度拉丁美洲智能手机市场仅实现了微弱增长,但各国市场表现差异显著。作为该地区最大市场的巴西,同比下降3%,原因在于过去几年竞争激烈推动下的需求已出现一定饱和。墨西哥市场出货量同比下降10%,由于需求疲软,所有主要厂商均出现下滑。与此同时,本季度的增长主要来自中美洲、哥伦比亚和阿根廷,这些市场均实现了两位数的强劲增长。其中,哥伦比亚和阿根廷在经历近两年的社会经济和政治调整后,呈现出明显的复苏势头。” Pérez 评论道 :“ 入门级机型在很大程度上推动了 2025 年第二季度拉丁美洲市场的增长,但智能手机厂商需要警惕,长期来看过度依赖这一细分市场并不可持续。在美国加征关税风险的担忧下,宏观经济不确定性持续存在,而入门级需求也很容易变得脆弱。厂商的长期竞争力将取决于多元化的运营模式,不仅要在中高端产品布局,还需扩展至更广泛的智能互联设备生态。同时,完善的渠道覆盖战略对于实现规模化和提升品牌信任度也至关重要。 ”

智能手机

Canalys - 现并入Omdia . 2025-09-03 1 2045

产品 | Nordic 发布 nPM1304 电源管理 IC:集超低功耗精密电量计与小尺寸电池支持于一身

全球领先的低功耗无线连接解决方案供应商 Nordic Semiconductor 宣布推出nPM1304 电源管理IC (PMIC),现已可供客户订购和进行开发。nPM1304 PMIC拥有高度集成的超低功耗解决方案和精准的电量计功能,与 Nordic 屡获殊荣的 nPM1300 PMIC相辅相成。nPM1304支持低至 4 mA 的充电电流,是智能戒指、身体传感器、手写笔和其他小型电池应用的理想选择。 从今开始,所有开发人员都可以利用 nPM1304 PMIC 的创新功能,来优化小型可充电电池产品的应用集成和系统性能。 nPM1304 PMIC 提供独特的系统管理功能,并率先为小型电池产品提供领先业界的超低功耗精密电量计。Nordic基于算法的独特电量计方法利用电压、电流和温度监测,并结合数学电池模型,以最低的功耗准确估算电池的充电状态。 nPM1304 PMIC 的主要特性 多达四路的稳压电源轨:两个超高效降压转换器和两个可用作负载开关的 LDO,最多可实现四路独立控制的电源轨。 超低功耗精密电量计:提供库仑计精度,有效功耗不超过 8µA,待机功耗为零。 370nA 运输模式:**支持长时间存储,最大程度降低能量损耗,并支持通过充电、按下按钮或断开两个连接电极(断电唤醒)唤醒。 外部看门狗:可暂停充电并重置无响应的主机。或者,对整个系统进行电源循环。 先进的系统管理功能 除了核心电源管理功能外,nPM1304 还包含以下先进的系统管理功能,使开发人员能够设计出更可靠的产品并增强最终用户体验。 硬复位功能:允许用户通过长按按钮重启产品。 启动失败恢复:如果主机处理器启动失败,则重启系统——尤其适用于用户无法取出电池的密封应用。 电源故障警告:通过高优先级中断,警告主机电源已断电。 nPM1304 将这些特性和功能融入紧凑的 3.1 x 2.4 毫米 WLCSP 封装中,为市场提供了无与伦比的电源管理解决方案。 与 Nordic 无线解决方案无缝集成 Nordic 的 nPM 系列 PMIC 是高度集成的解决方案,可降低系统复杂性、物料清单 (BOM) 和电路板空间。通过集成 nPM1304,开发人员可以在小型的无线物联网产品中优化电池性能和系统效率。作为 Nordic 完整低功耗无线解决方案的一部分,nPM1304 PMIC 旨在补充市场领先的 nRF52、nRF53 和下一代 nRF54 系列 SoC,确保为可穿戴设备、智能家居设备、工业传感器和其他主要由电池供电的物联网应用提供高效的电源管理。 专为下一代应用而设计 nPM1304 适用于所有配备小型可充电电池的终端产品,包括智能戒指、触控笔、运动表现追踪器和个人健康监测设备。nPM1304 可管理 Nordic 超低功耗无线系统级芯片 (SoC) 和其他微控制器 (MCU) 的电源,并进行优化以实现最高效率和紧凑尺寸。 供货及封装 全新 nPM1304 评估套件现已开放订购,欢迎通过 Nordic 分销合作伙伴订购。WLCSP 和 QFN 封装目前提供样品,预计于 10 月量产

Nordic

Nordic半导体 . 2025-09-03 1980

压控晶振如何控制频率

压控晶振(VCXO)通过外加电压调节晶体振荡频率,其控制频率的过程主要涉及以下几个关键步骤和原理: 1、振荡回路:压控晶振的振荡回路由晶体、电容和晶体管组成。晶体是振荡回路的核心元件,具有机械振荡和电性振荡的特性。 2、机械振荡与电性振荡:晶体在机械振动的作用下产生机械振荡,这种物理振荡进而引发电性振荡,即晶体内部的电荷在电场作用下发生位移,产生电性振荡。 3、反馈作用:晶体振荡信号经过反馈回路放大后,再通过晶体的压电效应回到晶体,使晶体持续振荡并输出信号。 4、变容二极管的应用:在压控晶振中,常使用变容二极管作为可调元件。变容二极管的电容值随外加电压的变化而改变。通过改变加在变容二极管上的电压,可以调节石英谐振器的负载电容,从而改变谐振回路的谐振频率,实现频率控制。 5、电压与频率的关系:压控晶振的输出频率与输入电压之间存在一定的关系。通常,随着输入电压的增加,输出频率也会增加,反之亦然。这种关系使得通过调节电压可以精确控制振荡频率。 6、调谐电路:在生产过程中,压控晶振需要通过调谐电路进行电性调谐,以确保其输出频率达到所需的范围。 综上所述,压控晶振通过外加电压控制变容二极管的电容值,进而调节谐振回路的谐振频率,实现频率的精确控制。

压控晶振,vcxo晶振,压控振荡器

扬兴科技 . 2025-09-03 2255

晶振起振靠的是什么

晶振是电路中可以提供高度稳定时钟信号的元器件。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步,一起“干大事”。比如在我们常用的计算机系统中,晶振可比喻为各板卡的“心跳”发生器,如果主卡的“心跳”出现问题,必定会使其他各电路出现故障。人体的心跳搏动,离不开血液。晶振也是一样,离不开电流。 简单来说,晶振起振的原动力是——电,我们需要把一个晶振放在完整的电路中,并给电路供上电,产生回路电流,晶振自此开始稳定有节奏的“跳动”。 当然,这个起振回路也是有讲究的(有源晶振内嵌起振回路,无源晶振需外接起振回路),它需要遵循“巴克毫森稳定性准则”。 晶振在红绿灯系统提供时钟信号 什么是巴克毫森稳定性准则? 巴克豪森稳定性准则,由德国物理学家巴克豪森(HeinrichGeorgBarkhausen)于1921年提出的准则——电子振荡器系统信号由输入到输出再反馈到输入的相差为360°,且环路增益≥1,为振荡器起振的必要条件。 一个简单振荡器想产生周期性的振荡,通常是以电压形式的输出,在持续不断地输出的同时,需要加入放大器以产生持续的反馈给到输入,由于放大器本身的输出在高频时相移太大会使整个反馈变成正的,从而产生振荡。 当环路增益≥1时,说明输入信号在环路中逛一圈后又送到输入端,信号幅度比原来更大。相位为360°,说明输入信号在电路中逛一圈后,相位与原本的输入信号完全相同,因此输入信号被完美的加强了。 两者结合,信号经过反复放大后不断增大,当环路中的信号幅度增大到一定程度后,振荡器中的有源器件(晶振电路中的反相器)存在的非线性会限制幅度的继续增加,使得振荡器的输出达到稳定。通俗说就是振荡的幅值肯定超不过电源电压。

晶振

晶发电子 . 2025-09-03 1590

纳祥科技客户案例:基于高精度光电传感技术的迷你照度计方案

传统照度计因体积大、功耗高,难以满足现场快速检测的需求。针对这一痛点,纳祥科技本次推出了一款客户定制版的迷你照度计方案。 本方案采用微型化设计,具有低功耗、实时性、高精度的特点,支持0~5万LX宽量程覆盖,采样率达2次/秒,无需复杂调试即可瞬时检测,很好地平衡性能与能耗。 (一)方案概述 本方案通过高精度光电传感器捕捉环境光照强度,经单片机实时校准处理,驱动LED屏直观显示数值。 方案由单片机、高精度光照传感器、驱动芯片、LED屏、纽扣电池等核心部件组成,整体采用模块化设计架构,涵盖数据采集、处理、显示及电源管理,最终形成结构紧凑、响应快速的便携式光照检测设备。 (二)功能模块 ①主控模块:MCU 协调各模块 ②传感模块:光电转换,抗红外干扰,0~5万LX ③显示模块:微型LED屏+驱动芯片,实时显示照度值及单位 ④电源模块:CR2032纽扣电池,长效续航 ⑤交互模块:电容按键,一键操作 (三)方案演示 我们将在不同的光照环境中展示本方案—— ①点击电源键开机 ②在室内室外不同地方,可检测到不同的照度值 (四) 方案总结 本方案反应灵敏、精准可靠,与专业测量设备相比误差小,实现 “开机即测,数据随行” 的实用价值,适用于室内外各种环境的光照测量,如家庭、办公室、学校、工厂、餐厅、车库等。 我们现将提供完整的方案技术支持与迭代,欢迎您与我们深入交流与探讨。

方案开发

深圳市纳祥科技有限公司微信公众号 . 2025-09-03 785

恒歌超纯气体技术:半导体制造的隐形功臣

在半导体制造的复杂流程中,超纯气体虽 “隐形”,却发挥着关键作用,恒歌的超纯气体技术更是其中的杰出代表。 半导体工业使用的超纯气体种类繁多,涵盖氢、氧、氮、氩、氦等常见气体,以及氨、二氧化氮、四氧化碳各类气体氢化物和多元混合气等。这些气体广泛应用于薄膜、刻蚀、掺杂、气相沉积、扩散等核心工艺,它们的纯净度直接关乎半导体元件的质量与性能。 恒歌超纯气体技术的优势显著。制备过程中,针对不同原料气来源情况、杂质组份含量以及纯度要求,恒歌精准选择吸附法、吸收法、薄膜扩散法等恰当的制备方法。以从空气、天然气、石油化工和合成氨厂残余气体中提取并精制超纯气体为例,恒歌通过精湛的工艺,将粗气体逐步转化为符合半导体生产高纯度标准的产品。当半导体集成电路发展到兆位级后,对超净环境提出了更严格要求,恒歌在超纯气体供气系统中巧妙安装过滤器,有效解决因振动或气流冲击造成的脱落粒子问题,为半导体制造营造极致纯净的氛围,默默推动半导体产业朝着更精密、更高效的方向发展。

深圳市恒歌科技有限公司 . 2025-09-03 1120

企业 | 湃睿科技 X 海微科技战略携手,共启智造新篇章

2025年8月27日,武汉海微科技股份有限公司(海微)PLM项目启动会在武汉正式召开。上海湃睿信息科技有限公司(湃睿科技)CEO 高国军博士、副总经理许正刚先生,海微创始人兼CEO李林峰先生、副总经理杨明洁先生、智造中心副总裁彭枫先生、数字化运营总监曹元先生、财务总监王瑾女士、质量总监韩阳先生等双方高层悉数出席,共同见证这一标志着企业研发数字化转型的重要时刻。 关于海微: 海微成立于2012年,位于著名的国家自主创新示范区“中国光谷”,是一家专注于汽车电子产品研发、生产与销售的汽车零部件供应商,拥有IATF16949认证的全自动化工厂,是国家高新技术企业。 海微致力于在车载显示、智能表面、座舱运算等领域,为客户提供具有竞争力的创新型产品与服务。公司产品覆盖车载显示屏、中控导航娱乐主机、全液晶仪表、远程监控终端(T-Box)、智能方向盘、车载智能助手、座舱域控制器等领域,合作客户主要包括蔚来、理想、极氪、上汽、五菱、奇瑞、东风等合资与自主品牌。 项目规划 本次海微PLM项目将围绕两条核心业务主线展开:一是智能座舱产品的研发与工艺设计,二是非标自动化装备的一体化开发。项目将全面覆盖物料管理、图文档管理、BOM管理、设计管理、变更管理、工艺管理等核心业务模块,旨在实现以下目标: 实现物料标准化,提升数据一致性。 打通设计与生产流程,加强跨部门协同。 构建规范化的研发管理体系,提升产品开发效率与质量。 为未来数据驱动和AI应用奠定坚实基础。 湃睿科技作为项目实施方,将与海微共同推进,通过业务流程与数据资产的系统化整合,推动其向“数智化”运营模式转型。 图:海微数字化运营总监曹元先生 海微数字化运营总监曹元先生表示:海微数字化正沿信息化、数字化、数智化路径演进,通过融合IT/OT/DT/AI技术,构建“一个平台、四个中台”的创新运营模式。数字化部门致力于打造能力共享平台,以数据驱动为核心,以AI技术为基石,赋能业务创新,实现价值共创。PLM项目将把设计规范、工艺经验转化为可复用的数据资产。 图:海微创始人兼CEO 李林峰先生 海微创始人兼CEO李林峰先生强调,PLM系统是业务流程和研发数据的重要载体。海微需将积累的研发设计、工艺设计的最佳实践固化到系统流程中,并确保研发数据的质量和完整性,这是企业数智化运营的基石。他特别要求团队高度重视数据标准、数据质量和数据及时性,为数据驱动和AI应用奠定坚实基础。 图:湃睿科技CEO高国军博士 湃睿科技CEO高国军博士建议,需为PLM项目设定合理的预期,认识到系统的价值和边界。他相信凭借海微团队出色的逻辑思维能力和专业素养,双方能共同设计出合理的业务蓝图,确保项目成功达成目标。 双方领导致辞,对此项目的实施建设寄予厚望。该项目的实施将助力海微在数字化领域实现创新与突破。 展望未来: 海微正式启动PLM项目,标志着其在研发数字化转型道路上迈出了关键一步。通过构建高效的研发管理平台,海微将进一步提升产品创新能力和市场竞争力,实现“价值共创、数据驱动、AI赋能”的新型运营模式。该项目的成功实施,不仅将为海微可持续发展注入新动能,也将为整个智能座舱和高端装备制造行业的研发管理创新提供重要实践参考。

数字化

湃睿科技 . 2025-09-02 265

产品 | 突破IoT与穿戴设备续航瓶颈:SM6214 LDO,以0.7μA超低静态电流,实现更优解

一款卓越的低压差线性稳压器,能让您的产品在续航和稳定性上脱颖而出。在智能穿戴、IoT设备和便携数码产品蓬勃发展的今天,续航能力和电源稳定性已成为产品成功的关键。泉州海川半导体推出的SM6214系列低压差线性稳压器(LDO),凭借其0.7μA的超低静态电流、高效稳压性能及全面的保护设计,为电池供电设备提供了强劲可靠的“动力心脏”。 超低静态电流,直面续航痛点 SM6214基于CMOS工艺制造,其0.7μA的典型工作静态电流远低于许多传统LDO(通常为5-10μA),而在使能关断(休眠)模式下,功耗更可低至0.01μA。 这对于蓝牙耳机、智能手表、便携传感器等依赖电池供电的设备至关重要。显著降低待机功耗,意味着用户可以获得延长30%以上的电池续航体验,有效缓解频繁充电的烦恼。 芯片支持3.0V至18V的宽输入电压范围,输出电压可在1.5V至5.0V之间以0.1V步进灵活选择,能良好适配3.7V锂电池、5V USB供电等多种电源方案,简化设计。 高效稳压与全面保护,保障设备稳定运行 SM6214不仅功耗极低,其稳压性能同样出色。它可提供高达300mA的输出电流,输出电压精度为±2%。在3.3V输出、100mA负载条件下,其输入输出压差仅为120mV,展现了优异的效率,有助于减少功率损耗。 芯片内置多重保护机制,包括: • 折返短路保护(典型短路电流30mA) • 过流保护(典型限流值500mA) • 使能控制下的输出电容自动放电功能 这些保护机制能有效预防短路、过载等异常情况,保障设备在各种工况下的安全性与可靠性。 广泛的应用场景与封装选择 SM6214的应用范围覆盖几乎所有对功耗和空间有要求的电池供电设备: 智能穿戴设备:智能手表、手环、蓝牙耳机; 便携数码产品:数码相机、数码音响; IoT设备:各种便携式传感器、物联网模块; 家电产品:家电的稳压电源单元; 通信设备:携带通信设备的核心供电电路。 为适应不同设备的安装需求,SM6214提供了五种封装形式:SOT23-3, SOT23, SOT23-5, SOT89-3, DFN2x2-6。其中DFN2x2-6封装尺寸极小,非常适合空间受限的便携设备。 SM6214系列低压差线性稳压器以其0.7μA超低静态电流、120mV低压差、300mA输出电流、多重电路保护以及多样的封装形式,为IoT与穿戴设备提供了续航与性能的更优解。 若您的产品正受困于续航瓶颈或电源设计难题,SM6214或许是那个值得您关注的可靠选择。联系原厂获取详细资料与样品,开启您产品续航性能的新篇章。

海川半导体

海川半导体 . 2025-09-02 1265

重磅新品 | 南芯科技强势入局多相电源市场,提供更高效的AI+通用电源解决方案

今日,南芯科技(证券代码:688484)推出四相双路同步降压转换器 SC634X,可支持高达 2MHz 的开关频率,以减小解决方案尺寸,适用于 AI PC、平板、电视等消费应用及光模块、边缘计算、工业电脑、分布式电力系统等工业应用。SC634X 融合了多相设计的高效性和双路设计的灵活性,并依托南芯自有专利技术 VCARM-COT™,可实现卓越的效率与负载瞬态性能,为客户提供更高效的 AI+ 通用电源解决方案。 把握机遇,强势入局多相电源市场 随着 AI PC、服务器等高功率应用的普及,国产多相电源市场有望迎来爆发式增长。多相电源将多个功率器件并联输出,相比传统的单相方案,通过每相分摊供电负载,可支持更大电流的应用,同时实现更高的开关频率。交错并联后,稳态电感电流的波形峰谷在一定程度上相互抵消,能有效减小输出电压纹波,对 CPU 和 GPU 等芯片的稳定运行至关重要;同时每一相可以使用更小尺寸的电感和电容,适配终端和工业设备的小型化需求。此外,在负载快速变化的情况下,多相电源可以快速调整电流输出,实现更卓越的负载瞬态性能。 在这一市场趋势下,南芯科技凭借自研专利及根技术创新,强势入局多相电源市场,推出首款四相双路电源 SC634X,为客户提供国产可控的高性能选择。 技术革新,匠心打造卓越性能产品 SC634X 采用 QFN 封装,支持 3-16V(有外置 VBIAS)或 4.5V-16V(无外置 VBIAS)的宽输入电压范围,双通道实现最高四相输出,每相可支持最高 4A 的连续电流和 5A 的峰值电流。该产品能支持最高 2MHz 的开关频率,让系统能使用更小的电感和电容,从而实现更加紧凑小巧的方案尺寸,减少成本;最小导通时间仅为 27.5ns,支持低占空比应用。 SC634X 采用自动加减相技术 (Auto Phase Shedding, APS),能够根据负载电流平滑地改变实时工作的相数,以优化不同负载情况下的效率,可实现低至 160μA 的静态电流和 30μA 的关断电流。基于南芯专利的 VCARM-COT™ 控制技术,SC634X 可实现卓越的瞬态性能;当仅单路工作时,可通过 PHASE 引脚配置芯片工作于远程差分电压采样模式,可补偿芯片输出和负载点之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度和瞬态表现。 基于极小尺寸电感,激活 APS 后,SC634X 可提供超过 94% 的效率(PFM 模式,12V 输入,5V/1A-10A 输出),在 1.05V 输出下仍可实现超过 85% 的效率,性能优越。 SC634X 可通过 I2C 接口提供故障汇报和功能配置功能。同时,为了适配更多灵活应用,用户可通过引脚配置芯片工作于 PFM 或 IFM (Inaudible Frequency Mode) 模式、600kHz/1MHz/1.5MHz/2MHz 四档开关频率、I2C 地址及 3A-6A 四档电流限值。 SC634X 提供极具鲁棒性的多重保护功能,包括 OCL、NOCL、UVLO、OVP、UVP 和 OTP,为大电流高性能应用提供全方位的守护,确保系统稳健运行。 南芯科技PMIC产品家族 南芯科技面向不同的应用提供高度集成的定制化 PMIC 芯片,包括针对 AMOLED 屏幕的显示电源管理、针对 LPDDR5/5x 及 LPDDR4x 内存的电源管理,以及针对 AI+ 应用的多相电源等多路 PMIC。SC634X 基于南芯根技术,实现卓越的瞬态性能,为多样化的消费及工业应用提供双路四相通用电源支持,助力客户打造更高效的产品,同时多相电源控制器也在布局中。

南芯科技

南芯科技 . 2025-09-02 1330

技术 | 当RA MCU遇见Zephyr,打通嵌入式开发任督二脉!

在智能终端、物联网、安全设备等高速发展的背景下,传统主流#RTOS 在多平台移植、协议栈、安全性等方面需要投入较多精力,更可靠、更现代、更安全成为了实时操作系统未来发展的主流方向。其中,RA系列MCU+Zephyr可能是更符合发展趋势的解决方案。 什么是Zephyr? #Zephyr是一款由Linux基金会主导,专为嵌入式设备设计的开源实时操作系统(RTOS)。它与传统RTOS最大的区别在于:Zephyr不只是一个调度内核(Kernel),而是一个完整的嵌入式软件开源平台。这就使得它可以提供便于移植的一站式解决方案,在生态方面具有得天独厚的优势,吸引了越来越多开发者和企业的目光。 Zephyr的特点 1、统一的跨平台RTOS 一个Zephyr内核同时支持多种不同MCU的架构,包括ARM(Cortex-M、Cortex-R、Cortex-A)、x86、RISC-V、ARC、Xtensa等,这使得应用驱动开发者只需专注于应用层代码的实现而不必为不同硬件反复移植代码驱动。 2、全功能一体化 自带驱动框架、文件系统、网络协议栈(TCP/IP、Bluetooth、LoRa、Zigbee)、安全组件等,无需依赖其他外部中间件、软件即可实现大部分应用功能需求。 3、模块化与高度可配置性 Zephyr采用的模块化设计允许开发者根据项目需求包含或裁剪系统组件,优化资源占用。其本体所占占用的空间非常小,非常适合在资源受限的设备上使用,同时开发者也可以通过#Kconfig 和#Devicetree配置系统,在编译时定义所需资源和模块,拓展自己所需要的复杂功能。 4、安全性能 Zephyr提供线程隔离、内存保护、用户空间支持等安全特性,增强系统的稳定性和安全性。这些机制在传统主流RTOS中较为罕见,使Zephyr更适合对安全性有较高要求的应用场景。 5、开源且活跃的社区生态 作为一款开源软件,用户可以需要自由修改并分享,使其成为需要自定义RTOS或将其与其他开源软件集成的良好选择。此外,背靠Linux基金会,Zephyr拥有目前最活跃的贡献者社区,拥有非常丰富的资源和支持。 RA系列MCU+Zephyr的独特优势 1、超低功耗,节能拓展 RA家族均具有极低的核心功耗,如RA6M4和RA6M5,核心运行CoreMark基准测试时,功耗分别低至约99µA/MHz(200MHz)和107µA/MHz(200MHz)。RA0/RA2系列则可进一步降至 64µA/MHz,待机模式下功耗仅为0.2µA,极适合电池供电、可穿戴及远程传感场景。 而Zephyr内核原生支持tick-less模式及动态电压频率调整(VDD control),与RA MCU的快速唤醒机制(30µs)高度契合,实现亚毫秒级响应的同时维持最低待机功耗。RA+Zephyr双生态意味着无需增加外部管理器,即可在受限资源下运行复杂协议栈或传感应用。 2、丰富接口,轻松直连 RA系列可选集成BLE、USB(FS/HS)、CAN/CAN‑FD、Ethernet等通信接口,Zephyr借助其原生协议栈(TCP/IPv4/IPv6、MQTT、CoAP、LwM2M、Bluetooth LE(Host+Controller)、CAN-FD等)提供统一调用接口。这种从硬件到软件生态的紧密集成使得开发者无需引入第三方栈或适配层,从底层到云端都能实现高效易建的通信。 3、硬核安全,无须外挂 RA6和RA8系列均内建Arm-TrustZone和Renesas SCE9安全加密引擎,支持AES/GCM、SHA/HMAC、ECC/DSA、TRNG等,同时配有独立RAM作为密钥存储区域,确保密钥不会外泄,即便总线被旁路嗅探也无法截获。 而Zephyr已集成PSA Crypto API与平台兼容的MCUboot启动加载,配合RA的#TrustZone 硬件隔离支持,实现镜像签名验证、链式root-of-trust、OTA安全升级等功能。整个安全链从BOOT到应用沙箱与密钥管理系统均可“软硬一体”。 4、官方支持,共赴未来 瑞萨是Zephyr项目的白金会员,支持RA、RX MCU和RZ MPU系列设备和开发板。在RA上,提供RA系列几乎全主流产品的软件工具包(SDK),并针对RA系列不同产品的主流应用场景有不同的可复用的硬件设计(HWIP)支持: RA4系列代表板如RA4E1,Zephyr已实现GPIO、UART、SPI、I²C、PWM、ADC、DAC等核心外设的稳定驱动,适合基础控制与低功耗应用。 RA6系列如RA6M5则进一步引入了以太网MAC驱动,支持USB Full-Speed,实现了基础网络通信能力,助力工业以太网和物联网节点。 到了RA8系列,Zephyr扩展支持了高速USB Host/Device、GMAC以太网、CAN-FD、Octo-SPI外部闪存、图形显示控制器等复杂外设,满足日益发展的高性能图形界面和工业通信需求。 最新软硬件支持情况,您可复制链接到浏览器查看。 Renesas RA Zephyr Support · renesas/zephyr Wiki · GitHub github.com/renesas/zephyr/wiki/Renesas-RA-Zephyr-Support 在未来,随着RA系列硬件的不断升级,瑞萨仍将持续为zephyr提供更为广泛而全面的支持,持续推动软硬件深度融合,为#智能终端、工业物联网、安全设备等领域带来更灵活、高效的嵌入式操作系统解决方案,打造专属于瑞萨+Zephyr的生态。 当然,欢迎开发者与瑞萨及Zephyr社区共同参与生态建设,一起讨论和解决面对的问题,一起从Zephyr的发展中受益! Zephyr快速上手 由于Zephyr架构的特殊性,目前Zephyr并不能像其他RTOS一样在单一集成开发环境(IDE)中进行直接编译与开发。 Zephyr的开发基于West+CMake+Ninja+工具链的命令行(可用Powershell、VScode)构建体系,并通过设备树(Devicetree)和Kconfig来统一硬件描述与功能配置,有点类似于Linux内核的开发方式,强调跨平台和模块化,且项目可在多种MCU与操作系统环境中无缝迁移。 这种开发方式对于此前完全没有接触过Linux的开发者并不友好。因此瑞萨提供了一段快速入门的视频,使得即便是新手也可以快速搭建起自己Zephyr项目并实现“Hello World”的输出。 链接如下,您复制链接到浏览器查看。 Zephyr RTOS | Renesas 瑞萨电子 https://www.renesas.cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra-partners/zephyr-rtos?queryID=366270c388df49d34eb81d8c41b08875#videos_training 除此之外,开发者们也可以遵循Zephyr官方的指导,开启自己的Zephyr探索之旅。 链接如下,您复制链接到浏览器查看。 Getting Started Guide — Zephyr Project Documentation https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/getting_started/index.html

瑞萨

瑞萨嵌入式小百科 . 2025-09-02 1460

企业 | 杰华特 4.18 亿并购新港海岸

杰华特 4.18 亿并购新港海岸:虚拟 IDM 模式下的信号链生态布局 2025 年 9 月 1 日晚,模拟集成电路设计龙头企业杰华特(688141)发布重大交易公告,公司将联合建达合伙、汇杰合伙以 4.18 亿元总价受让新港海岸 66.25% 股权。其中杰华特直接出资 1.26 亿元获得 20% 股份,通过关联方间接持股后合计持有 35.37% 股权,成为这家高速数模混合 IC 设计公司的重要股东。此次交易标志着杰华特在虚拟 IDM 模式下,加速完善信号链芯片产品线的战略布局迈出关键一步。 交易架构:非控股式并购的精妙设计 根据公告披露,本次交易采用 "直接 + 间接" 的分层收购架构。杰华特自身受让 20% 股权,关联方建达合伙、汇杰合伙分别以 2.42 亿元、5000 万元获得 38.32% 和 7.93% 股份。这种组合收购模式既放大了杰华特的实际持股影响力,又通过关联方持股保持了交易灵活性。值得注意的是,交易完成后新港海岸将处于无实际控制人状态,杰华特仅委派 1 名董事(占董事会七分之一席位),不纳入合并报表范围,这种轻资产合作模式与其虚拟 IDM 的经营理念高度契合。 虚拟 IDM 模式作为半导体行业的创新形态,区别于传统 IDM 的重资产运营和纯 Fabless 的轻资产模式,通过股权纽带和战略协同实现产业链关键环节的整合。杰华特已通过该模式在电源管理芯片领域构建起多品类供应体系,此次对新港海岸的非控股式并购,正是这种模式在产业链延伸中的具体实践 —— 既避免了全额收购的资金压力,又通过 35% 的战略持股比例锁定核心技术协同权。 技术互补:填补信号链产品短板 作为以电源管理芯片为核心优势的设计企业,杰华特近年来持续寻求信号链产品线的突破。公告显示,公司在售产品超 3200 款,但信号链领域仍需完善产品组合。而成立于 2013 年的新港海岸专注于高端高速数模混合信号芯片,其时钟芯片、高速接口芯片和车载芯片等产品,恰好填补了杰华特在该领域的空白。 在技术层面,新港海岸拥有稀缺的高速传输技术积累,其在时钟抖动消除、相位检测、高速数据传输等领域的自主知识产权,与杰华特布局的高速数模混合方向形成精准对接。双方计划开展的 PC / 服务器高速接口产品联合研发,将直接瞄准 AI 时代算力设备的核心需求。据行业分析,随着 AI 训练集群和数据中心对超高速 I/O 需求激增,224Gbps 以上速率的 Serdes 技术正成为竞争焦点,这正是双方合作的战略切入点。 三维协同:构建产业生态壁垒 杰华特与新港海岸的协同效应体现在研发、市场和供应链三个维度的深度耦合。在研发资源整合方面,新港海岸的核心 IP 和高速数模混合设计经验,将与杰华特的工艺平台形成互补。杰华特已在国内主流晶圆厂构建了从 90nm 到 12 寸晶圆的完整工艺体系,其自研的 BCD 工艺平台与新港海岸的设计能力结合,有望加速产品商业化进程。 市场拓展方面,双方应用场景高度重合。新港海岸的产品已覆盖通讯设备、数据中心、汽车电子等领域,与杰华特在计算存储、汽车电子等核心市场形成战略呼应。公告明确提出将整合电源、时钟、接口等产品形成全套解决方案,这种组合拳策略将显著提升单客户价值。以汽车电子为例,杰华特已量产的车规 DrMOS、USB 车充芯片与新港海岸的车载高速接口芯片结合,可构建从电源管理到信号传输的车规级芯片生态。 供应链协同则凸显虚拟 IDM 模式的优势。杰华特通过多年积累的晶圆代工资源,与新港海岸的供应商体系形成高度重合。行业案例显示,类似的供应链整合可降低晶圆采购成本 15% 以上,并提升产能保障能力。这种规模效应在半导体产能持续紧张的背景下,将转化为明显的成本优势和交付保障能力。 行业启示:国产替代的路径创新 此次交易折射出中国模拟芯片企业的战略转型智慧。不同于国际巨头的全产业链 IDM 模式,杰华特通过虚拟 IDM 模式实现轻资产运营,再以战略并购快速补齐技术短板,这种 "平台 + 生态" 的发展路径更适合中国企业的资源禀赋。2025 年上半年,杰华特已完成多家芯片企业的并购整合,此次收购新港海岸是其信号链布局的延续。 对于新港海岸而言,借助杰华特的供应链资源和市场渠道,其高端芯片产品有望加速商业化落地。尽管标的公司 2024 年录得 9387.78 万元亏损,但在国产替代政策推动和高速接口芯片需求爆发的背景下,双方协同有望实现扭亏为盈。这种 "技术 + 资源" 的互补型并购,正在成为中国半导体产业突破技术瓶颈的重要模式。 随着交易完成,杰华特将形成 "电源管理 + 信号链" 的双轮驱动格局,在 AI、汽车电子等战略市场的竞争力显著增强。这场精心设计的非控股式并购,不仅是一次商业交易,更是中国半导体企业探索虚拟 IDM 生态的战略实践,为行业提供了可借鉴的发展范式。 关于杰华特 杰华特微电子股份有限公司(股票代码:688141)成立于 2013 年 3 月,总部位于杭州,是国内模拟集成电路设计领域的领军企业,以虚拟 IDM 模式为核心竞争力,专注于电源管理芯片与信号链芯片的研发、设计与销售。公司凭借深厚的技术积累和战略布局,在通信、汽车电子、AI 算力等关键领域占据重要地位。 作为虚拟IDM龙头企业,杰华特已于2022年12月23日在A股科创板上市(688141.SH),并于2025年5月30日,正式向港交所递交上市申请,公司本次H股募资计划用于:创新研发、丰富产品组合、完善海外销售网络布局、战略性投资与收购、补充营运资金及一般企业用途等。此次冲刺港股标志着公司A+H两地上市计划正式启动。 关于新港海岸 新港海岸(北京)科技有限公司成立于 2012 年 5 月 23 日,总部位于北京市朝阳区,是国内领先的高速数模混合集成电路设计企业,国家级专精特新 “小巨人” 企业。公司专注于高端高速数模混合信号芯片的研发与产业化,在时钟芯片、高速接口芯片、车载芯片等领域实现了多项技术突破,是全球范围内少数几家具有完全自主知识产权和核心竞争力的时钟芯片设计公司之一。 公司以高速传输技术为核心,构建了完整的产品矩阵: 时钟芯片:作为国产化龙头,其去抖时钟芯片已进入中兴通讯、烽火通信等行业头部客户供应链,是国内唯一实现规模量产的纯内资解决方案。产品性能达到国际一流水平,可替代境外巨头同类产品,广泛应用于 5G 基站、数据中心等对时钟精度要求极高的场景。 高速接口芯片:涵盖 USB Type-C、Serdes 等协议,已在消费电子领域实现 Tr1 厂商大规模供货,并与 PC / 服务器主控芯片生态深度融合,加速 AI 算力设备的高速互联。 车载芯片:汽车音频总线产品已完成多客户上车测试,即将进入规模量产阶段,目标打破国际头部企业在车载高速传输领域的垄断。

杰华特

EETOP . 2025-09-02 820

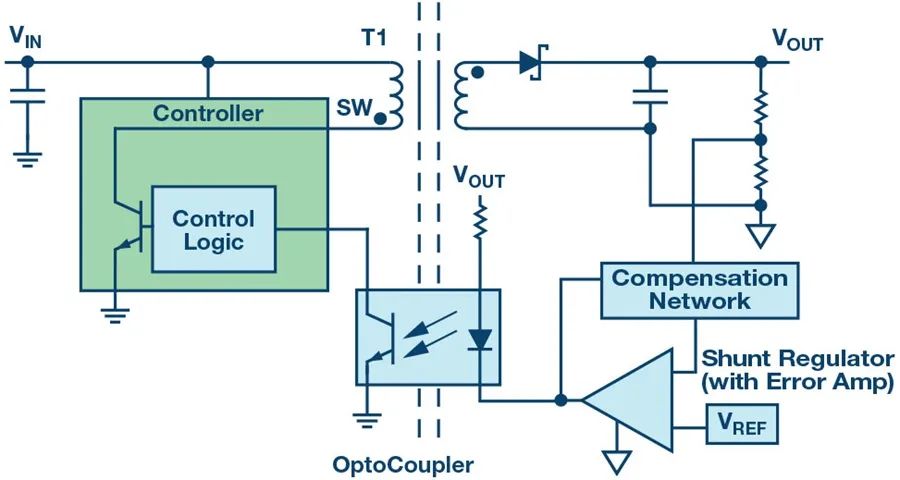

技术 | 避免隔离设计的隐藏成本!

不可否认,电气系统变得更小、更轻,汽车电气化就是一个最好的例子。随着汽车电气化程度的提高,越来越多的电气组件和系统需要隔离,例如配备400 V直流电池组的电动汽车正变得越来越普遍,这带来明显的安全隐患。 更多电子产品需要更多隔离 新一代隔离解决方案面临的挑战无论是数量还是类型都在不断增加。这些系统,尤其是对于隔离设计而言,涉及复杂的架构和流程,会限制敏捷性和灵活性,同时也给变革带来阻碍。竞争与全球化步伐加速迫使企业更加关注上市时间 (TTM) 和投资回报 (ROI)。这意味着开发团队必须在更短的时间内完美地执行计划。随着对设计和开发资源越来越严密地审查和更多的需求,所有关键设计领域尚缺乏大量的经验。需要保持最少迭代次数才能够达到投资回报目标,但与此同时,来自竞争对手的压力又会快速无情地推高性能目标,这样才能使产品与众不同。新监管机构和更严格的法规又需要额外增加一层应用测试和认证。需求陡增,风险极高。 了解隔离设计 虽然隔离是隔离设计的重要组成部分,但它并不是简单的设计部分。从确定所需的隔离级别到提供隔离电源以辅助隔离数据路径,再到使解决方案适合可用空间——需要评估许多设计权衡因素。然而,每个新项目都有自己独特的设计目标和设计要求。多种因素(包括技术难度、与先前设计的相似性、时间安排和资源配置)共同决定了有多少设计可以重复利用和需要多少全新设计选项。通过极少的更改,重复利用先前的设计或架构方法通常可以降低风险并加快执行速度。但是,新功能或性能水平的提高往往决定了需要研究新方法。将稀缺的开发资源用于评估新技术和改良技术,提高设计的技术价值,这一点也很重要。 传统方法的局限性 集成隔离式DC-DC转换器的出现,提供了一个紧凑、易用的解决方案,并具有文档化的安全认证,使得上述诸多考虑因素更容易得到解决。假设有这样一个场景,新项目已获批准,需要升级先前的设计,以达到更高的性能指标并具有更多功能。团队成员立即充满活力,准备投入工作。然而,项目技术负责人不得不为所有可能出错的因素而担忧,而且在更紧张的预算和进度限制下,管理的复杂性日益增加。 满足越来越严苛的电磁兼容性 (EMC) 要求是这些项目管理挑战之一。越来越多的新兴应用和市场需要符合众多EMC规范,而且标准也随更严格的性能限制而不断提高。 现有的分立式解决方案(如隔离反激式转换器)具有物料清单 (BOM) 成本低等优点,但也存在一些缺点。典型的反激式设计(图1)包含驱动隔离变压器的控制器、次级整流和滤波以及光隔离反馈网络。误差放大器需要开发补偿网络的设计工程以稳定电压回路,并且它的性能还取决于光耦合器性能的一致性。光电耦合器常常被视为廉价隔离器而用于电源,但其电流传输比 (CTR) 变化限制了电压反馈性能和有效工作温度范围。CTR参数定义为输出晶体管电流与输入LED电流之比,并且它是非线性的,具有明显的个体差异。光耦合器的初始CTR通常具有2比1的不确定性,在高温环境中使用多年后下降高达50%(例如在高功率、高密度电源中的光耦合器)。对于项目经理而言,从成本的角度来看,反激式分离器件方法似乎更好,但需要权衡工程量和技术风险。 图1. 典型隔离式反激DC/DC转换器。 分立式方法的另一个问题在于能否满足安全标准。安全机构对分立式设计的审查越发严密,因此针对分立式系统设计获得必要的认证通常需要进行多次设计迭代。 系统中的隔离也增加了电源设计的复杂性。典型的非隔离设计具有常见的约束条件,如输入电压和输出电压范围、最大负载电流、噪声和纹波、瞬态性能、启动特性等。就其本质而言,隔离屏障无法同时轻松监控输入和输出条件,这使得性能指标的实现更加困难。分割的接地域还会形成偶极天线,并且穿过势垒的共模电流将激励偶极子并产生无用的辐射能量。 通过测试 为使分立式电源设计通过EMC认证,可能需要进行几次迭代才能正确完成。EMC测试耗时且昂贵,团队需要在外部EMC合规性机构花费数小时进行准备并监控测试。一旦问题发生时,又要回到实验室进行故障排除和更改。然后必须对设计进行全面地重新表征,以确保标准性能指标不会因修改而受到影响。接下来,再 回到EMC机构进行重新测试。 最后阶段是获得必要的安全认证。这是另一个漫长而昂贵的过程,由外部安全机构执行。设计团队必须准备大量文件,并交由机构仔细检查。全部新设计都需要进行额外的审查,因此重复利用先前已经过认证的电路非常令人期待。如果机构认定产品不符合安全要求,就可能需要修改分立式隔离电源设计。一旦进行了修改,将需要再次重新表征设计并通过EMC测试。 更好的解决方案 解决这些问题的答案就是完全集成的、经过安全认证并有EMC性能文档的元件。一个例子就是采用isoPower®技术的 ADuM5020/ADuM5028低辐射隔离式DC-DC转换器。这些产品可从5 V直流电源提供高达0.5 W的隔离电源,工作温度范围为-40°C至125°C。它们已通过UL、CSA和VDE认证,符合多个系统和元件安全规范。这些产品用于简单的双层印刷电路板(PCB,图2)中,在满载条件下可满足CISPR 22/EN 55022 B类辐射要求。 图2. 采用ADuM5020,结构紧凑,布局简洁。 小型封装(16引脚和8引脚宽体SOIC)仅占用很小的PCB面积,并且无需安全电容即可满足辐射目标。这使得隔离电源电路比分立式方法更小、更便宜,例如(分立式方法中的)嵌入式拼接电容需要四层或更多层PCB,并要求有定制间隔以生成正确的电容。 满足更多隔离需求而增加复杂性 随着汽车和其他交通工具的日益趋向电气化,对隔离的需求也在增加。与此同时,激烈的竞争使降低成本和缩短上市时间显得尤为必要。与这些因素并存的是更为严格的监管要求和隔离设计的固有复杂性。传统的隔离方法无法成功应对这种市场需求与挑战的融合。完全集成的、经过安全认证并有EMC性能文档的隔离式DC-DC转换器,为系统设计人员提供了更好的解决方案。它们可以显著降低设计复杂性并确保更好的EMC测试效果和合规性。由于在重新设计、重新表征和重新测试方面耗费的时间更少,设计人员可以更加专注于如何减小电路板空间、减少风险、降低成本并缩短产品上市时间。

ADI

亚德诺半导体 . 2025-09-02 990

产品 | 思瑞浦TPT1044xQ全项测试通过IBEE/FTZ EMC认证Class-3最高等级,筑牢车载总线安全防线

聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)自主研发的汽车级CAN收发器芯片TPT1044xQ成功通过欧洲权威测试机构 IBEE/FTZ-Zwickau的EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)全项测试,斩获认证测试报告。作为国内少数专注于车载总线芯片研发的企业,此次TPT1044xQ全面通过严苛认证,不仅填补了国产CAN收发器在高端EMC性能认证领域的空白,更以从晶圆到封装的全流程国产化优势,为汽车制造商提供高可靠性、高自主可控性的本土芯片选择,助力简化系统认证流程,加速整车产品上市周期。 TPT1044xQ 的核心定位:车载CAN总线的 “安全通信中枢” 在现代汽车电子架构中,CAN总线是连接整车关键控制系统的 “神经网络”,而CAN 收发器芯片则是实现总线数据收发的核心器件,直接决定数据传输的稳定性与安全性。TPT1044xQ 作为专为汽车高可靠性场景设计的CAN收发器,广泛应用于车载三电系统(电池、电机、电控)、制动系统(ESP/ABS)、转向系统(EPS)、安全气囊控制单元等关键领域 —— 这些场景直接关联车辆行驶安全,对芯片的抗干扰能力、稳定性提出极致要求。 汽车运行环境中存在大量复杂电磁干扰源:电动车三电系统工作时产生的高频噪声、发动机启停带来的电压波动、车载无线通信设备(5G / 蓝牙)的信号干扰等,若CAN收发器抗干扰能力不足,极易导致数据传输误码、信号中断,甚至引发系统故障;同时,CAN总线在整车内布线长达数米,收发器自身产生的噪声可能以总线为 “天线” 对外辐射,导致整车辐射发射(Radiated Emission)与传导发射(Conducted Emission)超标,影响其他电子模块正常工作。因此,TPT1044xQ的高EMC性能,是保障车载关键系统安全运行的核心屏障。 全项通过IBEE/FTZ-Zwickau认证:对标国际最高标准 为规范车载电子器件的电磁兼容性,全球主流汽车市场均制定了严格标准,其中欧洲 IBEE/FTZ-Zwickau认证最为权威。IBEE/FTZ-Zwickau认证基于IEC62228-3标准开展,通过专用测试环境屏蔽外围电路(如滤波电感、PCB布线)的干扰,直接聚焦芯片本身的EMC特性,且在抗干扰功率、瞬态防护等指标上要求更高,因此成为全球车企选型的 “硬门槛”。 IBEE/FTZ-Zwickau 认证包含发射射频干扰(Emission RF Disturbances),抗射频干扰(Immunity RF Disturbances),瞬变免疫力(Immunity Transients)和抗静电(Immunity ESD)四大核心测试项,TPT1044xQ凭借优异的硬件设计,完全符合IEC62228-3标准,无特殊条件备注,全项通过Class3最高等级,具体测试表现如下图1所示: 图1:TPT1044xQ IBEE/FTZ-Zwickau 认证测试结果 业界领先抗干扰设计:简化方案,降本增效,DPI 5Mbps性能达国际领先水平 TPT1044xQ的EMC性能突破,源于其创新的电路设计与工艺优化: 1. 低辐射优化:采用 “总线对称性调节电路” 设计,使得总线输出对称性得到显著提升,降低总线对外辐射强度,无需额外增加屏蔽即可满足整车EMC要求,测试结果如图2; 图2:TPT1044xQ CE测试结果 2. 高抗干扰电路设计:内置 “差分信号增强单元”,解决传统 CAN收发器在高压干扰下输出信号误码的问题,即使在电动车三电系统强干扰环境中,仍能保持数据传输的准确性,测试结果如图3。 图3:TPT1044xQ DPI测试结果 在关键的DPI(直接功率注入)测试中(评估CAN收发器抗干扰能力的核心指标),TPT1044xQ展现出国际领先的性能水平:不仅在常规速率下表现优异,更在5Mbps高速通信场景 中(适配车载CAN FD高速数据传输需求),即使在无总线共模电感的简化方案下(行业常规设计需依赖共模电感提升抗扰性),仍能稳定满足 IEC62228-3标准中最高等级的Class 3要求,在1MHz-1GHz全频段测试中无任何通信中断或误码(测试结果如图4 所示)。这一性能打破了行业内 “高速通信与高抗扰性难以兼顾” 的技术瓶颈,即使面对车载三电系统、激光雷达等强干扰源,也能保障高速数据传输的稳定性,同时帮助客户减少外围共模电感的使用,降低PCB板面积占用与物料成本,提升系统长期可靠性(减少因外围器件失效导致的故障风险)。 图4:TPT1044xQ在5Mbps速率下DPI测试结果(无总线共模电感) 通过德国C&S验室兼容性测试:保障整车CAN总线互联互通 C&S是德国Communication & System Group实验室的简称。C&S实验室成立于1995年,拥有超过25年的车用网络通信开发和测试经验,是业界公认的测试通信接口互联互通、一致性和兼容性的权威认证机构,与全球领先的各大知名车企均有合作,C&S出具的认证报告也获得行业的一致认可。 TPT1044xQ通过了C&S互联互通一致性兼和容性测试,意味着CAN收发器具备与整车CAN总线的上下游设备互联互通的能力,可直接和其他通过C&S认证的CAN收发器无障碍通信,无需车企再对整车进行繁琐的兼容性测试,同时进一步为CAN总线通信稳定性提供权威保障。 图5:TPT1044xQ C&S认证测试结果 全流程国产化保障:从晶圆制造到封装测试自主可控 TPT1044xQ不仅在性能上对标国际一流水平,更实现从晶圆制造、芯片设计到封装测试的全流程国产化: 晶圆环节:采用国内成熟晶圆厂的汽车级工艺平台,核心材料与制造流程均实现本土供应,避免国际供应链波动影响; 封装环节:采用国内头部封装企业汽车级封装方案,提供SOP8与DFN8两种封装形式,且DFN8封装支持AOI检测(Automatic Optical Inspection,自动光学检测),兼顾小型化需求与生产可靠性; 测试环节:全项测试均通过国内具备汽车电子认证资质的实验室完成,确保芯片性能符合车载标准的同时,进一步缩短研发与量产周期。 全流程国产化不仅保障了芯片供应链的稳定性与安全性,更能通过本土产业链协同,降低芯片整体成本,为国内车企提供高性价比的自主可控方案。

3PEAK

思瑞浦3PEAK . 2025-09-02 300

市场 | 2Q25 DRAM营收季增17.1%,SK海力士市占扩大

TrendForce集邦咨询表示,2025年第二季DRAM产业因一般型DRAM (Conventional DRAM)合约价上涨、出货量显著增长,加上HBM出货规模扩张,整体营收为316.3亿美元,季增17.1%。平均销售单价(ASP)随着PC OEM、智能手机、CSP业者的采购动能增温,加速DRAM原厂库存去化,多数产品的合约价也因此止跌翻涨。 观察主要供应商第二季营收表现,SK hynix(SK海力士)位元出货量优于目标计划,但因相对低价的DDR4出货比重提升,抑制整体ASP成长幅度,营收接近122.3亿美元,季增达25.8%,市占上升至38.7%,蝉联第一名。 排名第二的Samsung(三星),第二季在售价、位元出货量皆小幅增加的情况下,营收成长13.7%,达103.5亿美元,市占微幅下滑至32.7%。Micron(美光)的出货量明显季增,ASP则因DDR4出货比重增加而季减,营收为69.5亿美元,季增5.7%,市占下降至22%,排名第三。 南亚科、华邦电子与力积电第二季营收皆大幅成长,主因是其成熟制程产品逐步衔接上前三大业者转换制程后无法满足的市场。其中,Nanya(南亚科)得益于PC OEM和Consumer大客户积极补货,第二季出货量大幅季增,与ASP下跌的效应抵消后,营收仍强劲成长56%,上升至3.4亿美元左右。 Winbond(华邦电子)出货量也明显季增,在ASP持平的情况下,第二季营收季增24.9%,来到1.8亿美元。PSMC(力积电)的营收计算主要是自身生产的Consumer DRAM产品,不包含DRAM代工业务,在客户积极补货下,其营收季增达86.4%,成长至2,000万美元。若加计代工部分,因客户采购动能回温,PSMC营收季减幅度收敛至2.9%。

DRAM

TrendForce集邦 . 2025-09-02 475

产品 | NEX83X88 PFC控制器系列:可使用更小电感,完成高功率密度电源设计!

安世半导体于近日推出了NEX83X88 PFC(功率因数校正)控制器系列,包括适用于300W以内的临界模式PFC控制器,NEX83088 和NEX83288;以及300W以上的多模式PFC控制器,NEX83188。 该系列中临界模式控制器采用了创新的平均电流模式控制策略,可以使PFC开关电源工作在伪定频状态,进而大幅减小功率电感值。同时可以直驱增强型GaN HEMT,非常适合高功率密度电源的PFC设计。 搭配安世半导体的反激、LLC控制器和各种功率器件,工程师可以使用安世器件完成一站式高效可靠的电源设计。 NEX83X88系列PFC控制器系列采用SOP-8封装,适用于PD电源、工业电源、医疗电源、TV电源等应用领域。 产品优势 大幅缩减电感尺寸 安世临界模式PFC控制器采用了创新的基于ACM的自适应可变导通时间控制方式,使运行中开关频率近似恒定。通过准固定高开关频率达到减少电感体积的目的。对比现有市面上的方案,电感值可缩小一半左右。 安世在100W 演示版设计上,变压器从业界常见的ATQ2516缩减到ATQ18,在效率保持近乎不变的情况下,使PCB占板面积缩小一半! △ 图1.NEX83088D ATQ18磁芯效率对比 恒定高频且直接驱动E-GaN HEMT 芯片工作在可选择的近似恒定的开关频率(89kHz/130kHz/260kHz)。非常适合用来设计氮化镓高功率密度电源。 控制器同时支持6.1V驱动电压,驱动环路不包含RCS电阻,可靠稳定直驱E-GaN HEMT。 EMI易调试 芯片全程工作在伪定频状态,开关频率没有大幅变化,可使用成本较低的EMI电路轻松实现6db以上的裕度。 高性能PFC NEX83X88 PFC系列产品支持线电压前馈,能实现高/低线电压近似恒定功率点保护。 NEX83X88采样输入电压,输出电压可以根据输入电压自动变化,实现更高的变换效率。 NEX83X88在启动时浪涌电流远低于竞品,降低对电网的瞬时干扰,提升了系统启动的平稳性与可靠性。 △ 图2. NEX 9.8A Peak vs. 竞品20.8A,NEX 启动更平稳可靠 产品特性 ▶自适应可变导通时间控制 ▶NEX83088和NEX83288支持临界导通模式(CRM)和不连续导通模式(DCM)运行 ▶NEX83188支持连续导通模式(CCM) ,临界导通模式(CRM),和不连续导通模式(DCM)多模式运行 ▶支持增强型GaN HEMT直接驱动 ▶集成线电压前馈及动态增强电路 ▶最大开关频率钳位,以降低损耗 ▶谷底/零电压开关,以实现最小开关损耗 ▶丰富的保护功能:VCC欠压锁定/过压保护(UVLO/OVP),输出过压保护(OVP),逐周期(CBC)电流限制,开环保护(OLP),过温保护(OTP),输入欠压/过压保护(Brown-in/Brown-out) 产品选型 NEX83X88 PFC系列产现已全面量产。客户可根据项目需求灵活选用最合适的芯片设计系统。

安世

安世半导体 . 2025-09-02 550

技术 | 延迟锁相环(DLL):提升时钟一致性的关键技术

在高速数字与混合信号系统中,时钟信号的相位一致性是保障数据正确传输和系统稳定运行的关键。由于工艺(P)、电压(V)、温度(T)等因素的影响,不同路径的时钟信号会产生相位偏差(Skew),从而引发采样错误、吞吐率下降甚至功能失效。 延迟锁相环(Delay Locked Loop,DLL)是一种常用的时钟相位调整电路,它通过可控延迟线精确补偿延时,实现参考时钟与输出时钟的相位对齐。在高精度设计中,DLL 还会引入异步校准机制,用于降低延迟单元的微分线性误差(DNL),进一步提升在不同温度、电压条件下的性能稳定性。 基本概念 DLL 是一种闭环控制系统,其核心思想是将参考时钟信号输入到可控延迟线(Delay Line),通过相位检测器(Phase Detector)比较延迟时钟与参考时钟的相位差,由控制电路调整延迟量,使相位误差趋近于零。 与传统锁相环(PLL)相比,DLL 不依赖压控振荡器(VCO)产生新频率,而是基于现有时钟做相位调节,抖动(Jitter)更低,锁定速度更快,结构相对简洁,易于生成多相位输出。增加异步校准可显著降低延迟非线性,提升工艺(P)、电压(V)、温度(T)稳定性。 系统组成 典型的 DLL 包含以下模块: 相位检测(PhaseDetector):检测参考时钟与延迟时钟之间的相位差,输出误差信号。 多级延迟线(Delay Lines):多个可调延迟单元组成,数字码或模拟电压精细控制延迟量。 锁相状态机(LockphaseFSM):将 PD 的相位误差信号转换为延迟线的控制量,形成负反馈闭环。 采样阵列(Sample Array):独立于参考时钟运行,使用异步采样所有延迟时钟,输出统计结果。 校准状态机(Calibrate FSM):统计结果与理想结果比较后逐个调整延迟线延时,以降低延迟微分线性误差。 工作原理 锁相过程:(闭环负反馈) 初始设定:延迟线加载初始延迟值; 相位检测:通过TDC方式检测参考时钟与反馈时钟的相位差; 延迟调整:控制状态机根据PD值增减延迟; 闭环收敛:多次迭代后相位差趋近于零。 锁相判定方程: 运行模式:锁相功能形成负反馈回路,在工艺与环境变化时持续维持相位同步。 失锁 锁相 校准过程(开环测量) 采样阶段:利用异步采样时钟,对延迟线各级的延迟量均采样; 修正阶段:采用蒙特卡洛法统计采样结果的非线性度(在足够的随机样本中,如果每级延时都均等,则延迟时钟随机采样的命中数应相同),根据采样结果调整数字补偿; 校准判定方程: 运行模式:可在上电时进行一次性初始化,也可周期性运行以补偿温漂和压漂。该过程并不直接参与实时闭环反馈,而是作为补偿机制,与锁相过程并行作用于延迟线。 校准前 校准后 应用场景 DDR SDRAM的读写相位对齐 高速SerDes接口的采样时序调整 芯片内部时钟分配延迟补偿 高精度ADC/DAC的采样定时优化等 技术产品意义 延迟锁相环以延迟线为核心,通过闭环负反馈实现时钟相位对齐,并可结合异步校准模块对延迟单元进行独立修正。该架构在高速、高精度、宽温宽压环境下表现优异,是现代高速数字电路中重要的时钟管理技术之一。 客户应用意义 目前该技术已经运用于高精度HRPWM上,可以对输出的PWM波进行皮秒级的精确相移。 在车载充电器(OBC)、DC/DC转换器等电路中,高精度PWM(HRPWM)用于调节开关频率和占空比,实现高效能量转换和电压调节。

智芯SEMI

智芯SEMI . 2025-09-02 305

技术 | 借助Qorvo全新5G及SATCOM阵列计算器,简化复杂天线设计

为5G或卫星通信(SATCOM)应用设计一款高性能、高能效的天线阵列绝非易事。这需要深厚的专业知识、精确的计算,以及在广泛的系统级权衡中取得平衡的能力。为助力工程师应对这些挑战,Qorvo推出了一套专为现代RF和天线系统需求定制的交互式设计工具。 在Qorvo设计中心的交互式工具中,工程师可访问丰富的计算器和资源,简化复杂的设计任务。最新推出的两款强大RF工具——卫星通信阵列计算器和5G阵列计算器,专为帮助RF设计人员做出更明智、更快速的决策而打造。无论您是在优化增益、功率效率,还是热性能,这些计算器都能提供所需的关键洞察,助您信心十足地推进设计进程。 卫星通信阵列计算器 该工具基于Qorvo波束成形IC,计算卫星通信阵列的尺寸和规格。它提供了一种高效的途径,用于探索阵列设计空间、估算链路预算、优化物理与RF性能之间的权衡,并加速SATCOM终端的前期工程开发。 核心优势: 减少试错,助力更快速、更自信地做出设计决策。 根据天线尺寸、振子数量、极化方式、馈电损耗和IC参数,自动计算EIRP、G/T和EIS,无需手动计算即可快速获取系统级性能概览。 生成物理尺寸(阵列X/Y轴尺寸,单位为毫米)、波束宽度和扫描范围限制(包括无栅瓣扫描扇区)等信息,有助于在设计早期确保机械和性能要求的合规性。 内置Qorvo波束成形IC的实际规格,协助工程师为预期性能选择最佳配置。 作为交互式在线工具(无需安装),可加快阵列参数的权衡及迭代速度;与手动电子表格或模拟器相比,缩短了产品上市周期。 借助此计算器,可生成重要的阵列设计信息,使设计更轻松、更快捷。 5G 阵列计算器 基于Qorvo芯片,该工具可帮助您计算5G天线阵列尺寸和规格。有源天线设计是一项复杂且新颖的技能,许多刚接触该技术的人员尚不熟悉。这款阵列计算器旨在通过可靠计算来开发概念验证阵列,并协助用户快速探究设计中的权衡取舍。 核心优势: 该计算器依托近2,000个5G应用场景(涵盖小基站、CPE、gNB)的数据,针对理想频段、天线尺寸和扫描范围等关键设计提供专业建议。 基于计算结果生成天线初步布局方案 支持自定义振子间距、馈电损耗、系统噪声带宽及温度常数设置 估算EIS、EIRP、阵列波束宽度,及无栅瓣扫描范围 即刻开启设计之旅 以上两款计算器均免费使用,旨在为Qorvo天线开发人员带来设计优势。

Qorvo

Qorvo半导体 . 2025-09-02 340

功率MOS管在电源管理场景下的发热原因分析及其优化建议

功率MOS管在工作过程中不可避免地会产生热量,导致温度升高。当MOS管温度过高时,不仅会降低系统效率,还可能导致器件性能下降、寿命缩短,甚至引发系统故障。合科泰带您深入理解功率MOS管在电源管理场景下的发热原因,助力工程师优化电源设计、提高系统稳定性。 发热原理 电源管理应用中,功率MOS管主要在导通状态和截止状态工作。在开关电源中,两种状态之间快速切换,以实现电能的转换和控制。发热的本质原因是电能在转换过程中产生的损耗,主要包括四种类型,导通、开关、驱动、漏电流损耗。这些损耗最终都会转化为热量,导致MOS管温度升高。 导通损耗:当MOS管处于导通状态时,沟道中存在一定的电阻,称为导通电阻,电流流过时会产生焦耳热,导致发热。 开关损耗:在MOS管开关过程中,电压和电流的交叠区会产生能量损耗,这部分损耗称为开关损耗,尤其在硬开关拓扑中更为明显。 驱动损耗:驱动电路为了对MOS管的栅极电容进行充放电而消耗的能量,这部分损耗与栅极电荷和开关频率成正比。 漏电流损耗:即使MOS管处于截止状态,仍然存在微小的漏电流,这部分电流也会产生一定的功率损耗。 发热原因 功率MOS管在电源管理场景下的发热是由多种因素共同作用的结果。这些因素可以分为以下几类: 电流相关因素:导通电流过大、负载电流波动、电流引起的热失控效应等。 电压相关因素:漏源电压过高、电压应力、体二极管反向恢复损耗等。 频率相关因素:开关频率过高、频率对导通损耗的间接影响等。 散热相关因素:散热设计不当、热阻过大、环境温度过高等。 驱动相关因素:栅极驱动电压不合适、驱动电流不足、栅极振荡等。 其他因素:器件选型不当、PCB布局不合理、工作环境温度影响等。 发热优化建议 基于上述分析,我们可以提出以下优化设计建议,以减少功率MOS管在电源管理场景下的发热: 1、合理选择器件参数: 根据应用需求选择合适的MOS管型号,平衡导通电阻、栅极电荷、开关速度等参数。 对于高温、高频应用,考虑使用SiC MOSFET或GaN HEMT等新型器件。 2、优化电路设计: 选择合适的拓扑结构,如软开关拓扑可以显著降低开关损耗。 合理设计栅极驱动电路,确保足够的驱动电压和电流,优化栅极电阻。 采用缓冲电路或箝位电路,抑制电压尖峰和振荡。 3、优化散热设计: 选择合适的散热器,确保足够的散热能力。 使用导热硅脂或导热垫,优化器件与散热器之间的热接触。 优化PCB布局,增加散热面积,确保良好的散热路径。 4、系统级优化: 合理选择开关频率,在导通损耗和开关损耗之间找到平衡点。 考虑降额使用,特别是在高温环境下。 设计适当的保护电路,防止过流、过压等异常情况导致的过热。 总结 功率MOS管在电源管理场景下的发热是一个复杂的问题,涉及多种因素的相互作用。通过深入理解这些因素及其影响机制,工程师可以在设计阶段采取有效的措施,降低MOS管的发热,提高系统的效率和可靠性。合科泰MOS管在实际应用中,需要根据具体的应用需求和条件,综合考虑各种因素,进行系统级的优化设计。

MOSFET

厂商投稿 . 2025-09-02 1015

全球MLCC主要厂商:2025名单、技术与业务梳理

贞光科技——深耕电子元器件领域数十载,凭借卓越的业界口碑,已与全球众多顶尖厂商构筑了稳固且持久的战略合作关系。我们专注于为汽车及工业领域用户提供芯片与解决方案及定制服务。 MLCC(片式多层陶瓷电容器),这颗被誉为“电子工业大米”的元器件,其重要性早已无需赘言。从我们口袋里的手机,到驱动未来的AI服务器和新能源汽车,它的身影无处不在。要完整地描绘这幅庞大的产业地图,我们需要将目光投向那些塑造了今天市场格局的名字,从拥有百年历史的行业奠基者,到近年来迅速崛起的后起之秀,每一家企业都在这个生态中扮演着不可或缺的角色。 国际市场的塑造者与引领者 这个阵营主要由日、韩、美及中国台湾的厂商构成。它们凭借深厚的技术积淀、巨大的产能规模和全球化的市场布局,长期主导着中高端MLCC市场。 【韩国三星 SAMSUNG】 成立时间: 1938年 总部: 韩国京畿道 特点: 依托集团优势,三星电机在IT和消费电子MLCC市场势头强劲,并正积极向高附加值领域扩张。 【国巨 YAGEO】 成立时间: 1977年 总部: 中国台湾新北市 特点: 通过一系列成功的并购,已成为世界级的被动元件巨头。最关键的一步是在2020年收购了基美 (KEMET)(成立于1919年,美国),此举让国巨在汽车和高端工业市场的能力实现了质的飞跃。 【美国威世 VISHAY】 成立时间: 1962年 总部: 美国宾夕法尼亚州 特点: 全球领先的综合性电子元件制造商,MLCC是其庞大产品组合中的重要一环。 【日本村田 MURATA】 成立时间: 1944年 总部: 日本京都 特点: 作为行业绝对的领军者,村田在技术创新和市场份额上始终保持领先。 【日本东电化 TDK】 成立时间: 1935年 总部: 日本东京 特点: 技术实力雄厚的巨头,其产品在工业和车规级市场极具竞争力。于2008年收购了爱普科斯 (EPCOS),进一步巩固了其全球地位。 【太阳诱电 TAIYO YUDEN】 成立时间: 1950年 总部: 日本东京 特点: 以在高容量MLCC产品上的技术优势闻名,是高端IT和服务器领域的重要供应商。 【日本京瓷 KYOCERA】 成立时间: 1959年 总部: 日本京都 特点: 通过整合AVX,在高端应用领域也占据重要一席。 此外,还包括: 韩国三和 (SAMWHA): 成立于1972年,韩国老牌的被动元件制造商之一。 美国楼氏 (Knowles): 成立于1946年,在特定MLCC领域有其技术布局。 华新科 (WALSIN): 成立于1992年,中国台湾地区另一家重要的被动元件大厂。 禾伸堂 (Holystone): 成立于1981年,专注于利基型高压、高容MLCC产品。 达方 (DARFON): 创立于1997年,总部位于中国台湾。 丸和 (MARUWA): 成立于1973年,专注于陶瓷相关电子元件。 Amotech / Avatec: 两家韩国公司,均在2018年左右开始发力MLCC业务。 中国力量:在“国产替代”浪潮中全面崛起 近年来,随着全球供应链的调整和国内庞大终端市场的驱动,“国产替代”不再仅仅是一个口号,而是实实在在的产业趋势。中国大陆的MLCC厂商正在从传统的中低端市场向全产品线发起冲击,展现出惊人的活力和成长速度。 这个阵营不仅有上市龙头企业,还涌现出一大批“专精特新”力量,形成了以广东为核心的华南集群,以江浙沪为代表的华东集群,以及以四川为代表的西部重镇。 以下是主要的中国厂商列表: 1. 风华高科 (FENGHUA) 成立时间: 1985年 总部: 广东肇庆 特点: A股上市公司,中国MLCC行业龙头。旗下还有广东风华邦科电子(成立于2003年)。 2. 潮州三环 (CCTC) 成立时间: 1992年 总部: 广东潮州 特点: A股上市公司,以陶瓷材料技术为核心优势。 3. 火炬电子 (TORCH) 成立时间: 2007年 总部: 福建泉州 特点: A股上市公司,在特种应用、高可靠MLCC领域优势明显。 4. 宇阳科技 (EYANG) 成立时间: 2001年 总部: 广东深圳 特点: 专注于微型化、超微型MLCC,在手机等消费电子领域市占率高。 5. 微容科技 (VIIYONG) 成立时间: 2017年 总部: 广东罗定 特点: 行业新锐,聚焦高端MLCC,发展迅速。 6. 北京元六鸿远 成立时间: 2001年 总部: 北京 特点: A股上市公司,国内高可靠、特种MLCC的重要供应商。 7. 成都宏明电子 / 宏科电子 成立时间: 分别成立于1960年和1981年 总部: 四川成都 特点: 历史悠久的老牌军工电子元器件厂,西部地区重要基地。 8. 株洲宏达电子 成立时间: 1993年 总部: 湖南株洲 特点: A股上市公司,在钽电容和MLCC领域均有布局。 9. 达利凯普 (Dalicap) 成立时间: 2011年 总部: 辽宁大连 特点: 专注于射频微波MLCC,产品技术含量高。 10. 其他重要厂商 江苏振华新云电子: 隶属于中国振华集团,专注于电子元器件。 陕西华星电子集团: 西北地区重要的军民用电子元器件企业。 芯声微 (HRE): 2020年成立于江苏淮安的新兴厂商。 叁叶源 (Sanyear): 2010年成立于广东深圳,专注于中高压、大容量MLCC。 上海永铭电子: A股上市公司,从铝电解电容向MLCC领域拓展。 信维电子 (益阳): 2021年成立,已通过IATF16949车规认证。 浙江新纳材料: A股上市公司,2021年从上游纳米材料延伸进入MLCC业务。 (注:名单还包括广州创天、杭州灵通、广东新巨、南京汇聚、厦门华信安、利和兴、福州欧中、安徽富捷、苏州昀冢等众多区域性或专业性厂商,共同构成了中国MLCC产业的完整生态。) 总结:MLCC 产业的 “变与不变” 全球 MLCC 市场仍由日系、韩系主导,但中国台湾及大陆厂商正在用技术突破(车规认证)、产能扩张(AI 终端需求)重塑格局。未来,小尺寸高容、车规级、6G 射频会是核心战场,能同时抓住 “技术、产能、认证” 的厂商,才能在全球竞争里跑赢。

MLCC厂商

贞光科技 . 2025-09-02 2300