2025年上半年,纳芯微汽车芯片出货量超3.12亿颗,累计出货量突破9.8亿颗,其应用广泛覆盖逆变器、动力总成、智能网联系统、车身控制、底盘管理、热管理系统以及动力电池管理系统(BMS)等多个核心环节。仅在新能源汽车的“三电”(电池、电机、电控)领域,纳芯微便已为近400家Tier1供应商提供了稳定可靠、值得信赖的产品与全方位服务支持。

尤为值得一提的是,纳芯微的隔离驱动芯片已成为国内近半数新能源车的隐形“安全卫士”,隔离驱动在新能源汽车领域累计出货量超过3.5亿颗。这些默默无闻却至关重要的“安全守护者”,正以坚实的技术后盾,悄然推动着中国新能源汽车产业的蓬勃发展与高速腾飞。

“新能源汽车发展已进入下半程,正从‘电动化’迈向‘智能化’。”纳芯微电子技术市场工程师吴楠在近期的一次技术分享中表示。随着400V、800V高压平台的普及,以及1000V平台的逐步兴起,电驱系统作为新能源汽车的“心脏”,正面临高压化、高集成度、高安全性三大趋势的严峻考验。

“电驱系统的技术革新,已成为决定新能源汽车产业未来走向的关键因素。”他说。在这场技术变革中,隔离驱动芯片作为高低压电路之间的“安全守护者”,其重要性愈发凸显。这些芯片虽小,却肩负着保障整车系统安全可靠运行的重任。

电驱变革:高压、集成与安全的三角博弈

新能源汽车的电驱系统正处于一场深刻的技术变革中,三大趋势正塑造着下一代电驱系统的模样。这场变革不仅关乎技术路线,更决定着企业在未来市场竞争中的地位。

高压化浪潮席卷而来

高压化与高效率成为主流发展方向。从400V到800V,再到未来的1000V平台,电压等级的提升带来的是续航里程的增加、电机体积的减小以及充电速度的显著提升。

吴楠表示,2024年800V平台的市场渗透率已达到约10%,预计未来还将有5%至10%的增长,并且电压平台还有继续增长的趋势。“高压平台无论是在续航里程、电机体积,还是在充电速度方面,都具有显著优势,这是行业内普遍认同的趋势。”

三电平技术在这场高压化浪潮中快速崛起。该技术能够减少50%以上的谐波分量,显著降低电机整体损耗,使系统效率提升1%以上。同时,三电平架构还降低了部分功率器件的耐压要求,为系统设计带来了更高的灵活性与可靠性。

“三电平技术近年来在电驱市场快速升温,我们接触到的许多国内一线主机厂也在布局这一方向。”他补充道。

伴随着高压化和三电平技术的兴起,碳化硅和氮化镓正在不断加速渗透市场。与此同时,越来越多的系统级解决方案也在推动效率提升。例如,今年业内热议的脉冲转矩控制、精细化标定、深度过调制、谐波优化以及混合碳化硅方案等,都是在硬件之外通过系统化的方式进一步提升电驱性能的实践。

集成化创新不断深化

系统架构的集成化同样值得关注。从早期的分离式电机、电控、减速器,到“三合一”,再到如今比亚迪、吉利等车企提出的“十一合一”超级集成方案,电驱系统正朝着高度集成化方向演进。

无论是通过逆变器与其他部件的多板互联,还是进一步集成为单板、单芯片的“One Board、One Chip”架构,目标都是一致的——更高的功率密度和更紧凑的体积。

功率器件本身也在进行极致创新,从HPD到HPD Mini,再到HPD Square,各种不同形式的封装和嵌入式方案都在推动系统结构的小型化。

吴楠指出:“总体来看,其方向都是朝着更小型化的系统结构和更紧凑的体积发展,从而实现更高的功率密度。在这一过程中,无论是从系统级的集成,还是从模块级的设计来看,都在迈向更深度的融合。”

与此同时,在功率器件持续创新过程中,无论是开发还是测试环节,都带来了新的挑战。例如,在电磁结构设计、EMC、热管理、软硬件协同设计与验证、软件测试等方面,都提出了更高的要求。

安全性要求全面提升

安全性与可靠性被提升到前所未有的高度。随着国家对电动汽车安全标准、新能源汽车检测标准、紧急制动强制性标准等多项规范的密集出台,电驱系统的设计与验证面临着更严格的规范要求。

吴楠补充道,市场竞争异常激烈,各家厂商纷纷推出“三电终身质保”甚至“整车终身质保”的承诺,这背后反映出消费者对新能源汽车可靠性的高度关注。

“如果一辆新能源汽车在道路上出现故障,其曝光度会呈指数级放大,因此对于安全事故的‘零容忍’也成为行业共识。”吴楠强调,“电驱系统是潜在安全风险的主要来源之一,因此其质量水平和PPM(不良品率)的要求被推升到了前所未有的高度。”

成本与开发效率的平衡

除了三大趋势外,低成本与敏捷开发的要求始终伴随行业发展。吴楠坦言:“无论称其为‘内卷’,还是‘快速迭代’,这都是行业的必然特征。任何一家企业若要在激烈的竞争中生存,都必须在这一方面做好布局。”

2024年新能源汽车相关专利的公开数量接近一万件。这说明,尽管行业内普遍感到竞争激烈,但唯有“向上卷”,在“安全”、“寿命”、“技术”、“用户体验”等维度持续深耕,才能在市场中生存下来。

技术闯关:隔离驱动的四代演进之路

面对电驱系统的技术变革,隔离驱动芯片作为保障系统安全可靠运行的关键环节,也在不断演进。纳芯微的隔离驱动产品已经历了四代技术演进,每一代都针对特定的市场需求和技术挑战。

第一代:奠定基础

第一代智能驱动NSI6611/6651系列于2021年正式上市,至今累计出货量超1亿颗。这一代产品集成了DESAT、OC保护、内置米勒钳位等功能,电压耐受能力高达5.7kVrms,CMTI值达150kV/μs。

“这一产品在近两年的新能源市场上,约有一半的车搭载了该芯片。在功能上,这一代产品已经能够满足过去几年的基本需求。”吴楠介绍道。

第二代:性能提升

第二代产品NSI67xx系列于2024年底上市,已在多款新车型上实现大规模应用。与第一代相比,第二代产品集成了原副边ASC功能、隔离APWM采样功能,提升了抗EOS(电应力)能力和抗干扰性能,强化了米勒钳位能力。

吴楠特别指出,通过对市场数据分析,他们发现失效的主要原因是抗脉冲高压能力不足,因此重点提升了驱动芯片自身的耐压能力,优化了约20%的抗高压脉冲能力,可带来0.5ppm的性能提升。

“另外,我们优化了产品的抗干扰性能。”吴楠解释道,“在模块应用中,尤其是硅与碳化硅(SiC)器件的结合,以及400V到800V的应用场景,会导致DV/DT或DI/DT显著增加,引发整车故障。根据实测结果,相比上一代产品,我们的抗干扰能力提升了三倍以上。”

第三代:小型化突破

第三代智能驱动芯片预计在今年年底推出,在保证绝缘性能不变的情况下,体积相比前两代缩小了约40%,采用密脚封装,芯片体积只有前代的一半。它专门针对功率密度要求极高、布板面积有限的应用场景。

吴楠强调:“如果使用嵌入式模块、合封器件或各类Z-Pak/T-Pak器件,原来的芯片在横向面积上已经无法满足布局需求,因此必须采用这种密脚封装。”

他说:“在模块迭代速度非常快的背景下,我们在三代产品的迭代过程中保持了驱动侧参数的一致性。从双脉冲测试可以看到,第二代与第三代产品的输出一致性几乎完全相同。这样,客户在使用新芯片进行测试时,只需进行少量调试,无需重新验证或重新设计。”

功能安全:攀上技术巅峰

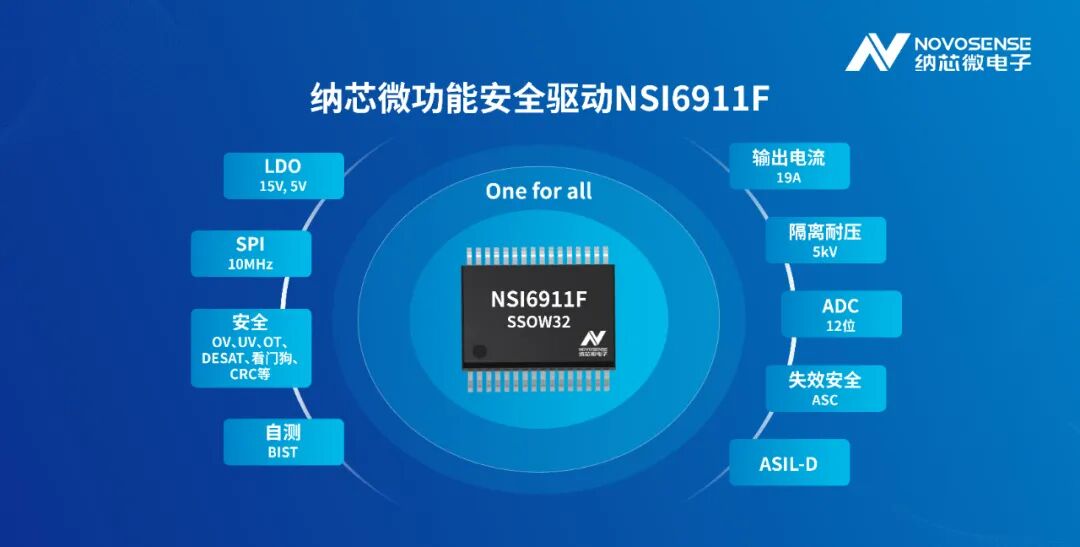

值得一提的是,纳芯微今年年底将推出的功能安全驱动NSI6911F,是国内首款ASIL-D功能安全驱动。“我们的NSI6911F功能安全驱动从2020年开始开发,经过四五年的迭代和无数版本优化,才得以成功上市,因此我们在这款产品上投入了大量时间和精力。”吴楠表示。

这款芯片集成了ADC、隔离电源管理、LDO以及基于自检(BIST)的功能,几乎是一个完整的模拟芯片总成。它同时提供原副边的电源管理功能,具备19A快速关断能力,并提供多种安全关断保护策略。

“这款集成了12位高精度ADC模块的芯片也是行业内最高精度的采样模块之一,并通过了ASIL-B认证。同时,芯片内置过温保护功能,可以保护自身驱动电路免受过热影响。”吴楠详细介绍道。

技术创新的系统价值

吴楠强调了隔离驱动技术创新对整个电驱系统的价值:“我们在第一代和第二代产品的基础上,增加了灵活的APWM隔离采样功能。这一功能可帮助客户省去独立的隔离采样芯片。同时,我们提供了原边和副边ASC选项,客户在设计功能安全策略时,可以根据原边和副边的ASC功能灵活、高效地实现安全策略设计。”

四代产品的技术演进,体现了纳芯微对市场需求的深刻理解和技术的前瞻性布局。从基本功能满足到高性能,再到小型化和功能安全,每一步都精准把握了电驱系统发展的脉搏。

系统赋能:一站式电驱系统芯片解决方案

面对电驱系统的复杂需求,纳芯微提供了超越单一芯片的一站式解决方案。这种全方位的技术支持,正是当前电驱系统高度集成化发展的重要支撑。

全场景产品覆盖

纳芯微不仅在主驱动领域提供通用智能驱动产品,还拥有非隔离半桥、隔离半桥及单管驱动等多种产品,可满足主驱、OBC/DCDC、智能底盘,以及压缩机等多类应用。

“在汽车隔离驱动领域,纳芯微能够实现全覆盖。”吴楠自信地表示。这种全覆盖的能力,使得纳芯微能够为客户提供更加系统和高效的解决方案。

纳芯微的产品覆盖从信号传感器、接口、MCU、电源管理、电流采样、驱动芯片到功率器件的全品类布局。这种完整的产品矩阵,为客户提供了极大的便利性和系统优化空间。

系统级优化方案

除了提供单一的芯片产品外,纳芯微还特别注重系统级的优化和解决方案。“我们还计划集成更多功能,协助客户实现方案级的集成。这不仅仅是单个芯片或BOM级别的降本,还可以将更多功能整合在一起,使客户在产品设计时能够融合多项功能,从而实现整体成本优化。”吴楠表示。

这种系统级思维,使得纳芯微的产品不仅仅是一个个独立的芯片,而是能够相互配合、协同工作的系统解决方案。例如,通过APWM隔离采样功能的集成,客户可以省去独立的隔离采样芯片,既节约了成本,又提高了系统的可靠性。

面向未来的技术布局

面对电驱系统的持续发展,纳芯微也在积极布局未来技术。吴楠透露:“除了驱动芯片外,纳芯微还可为主驱系统提供一站式解决方案。除了SBC和主MCU以及功率器件之外,我们能够提供包括电流采样、电源管理、通信接口以及隔离采样和隔离接口在内的完整解决方案。”

这种全方位的技术能力,使得纳芯微能够在电驱系统的发展中扮演更加重要的角色。随着电驱系统的进一步集成化和智能化,这种一站式解决方案的价值将愈发凸显。

未来展望:隔离驱动技术的创新方向

伴随电驱系统的持续演进,隔离驱动技术也在不断创新发展。吴楠分享了纳芯微对未来技术方向的思考,这些思考不仅关乎企业自身发展,也影响着整个行业的技术走向。

开辟高耐压化发展路径

高耐压化是明确的发展路径。随着800V平台的普及和1000V平台的预研,对隔离技术与材料的性能边界提出了挑战,如何设计出满足客户需求的产品,是行业需要共同探究的课题。

吴楠表示:“在高压化发展的同时,也带来了绝缘、EMC以及轴电流等方面的挑战。而隔离驱动技术必须同步跟进,因为功率模块发展迅速、频率越来越高、集成度越来越高,相应的驱动芯片也必须随之升级。”

跟进高集成化技术趋势

高集成化同样是重要趋势。纳芯微通过“隔离+”生态推出的二合一、三合一产品,正在向四合一产品迈进。

吴楠指出,高集成化不仅优化了板级设计,更通过芯片数量减少降低了系统成本。纳芯微未来计划通过技术预研与项目开发双轨推进,进一步提升产品性价比。

“模块迭代速度非常快,而客户不希望每次驱动产品更新后,都需要重新调整驱动参数。因此,在产品迭代过程中,我们保持了驱动侧参数的一致性,这样客户能够快速将新产品导入现有方案中,加快整体开发进度。”

提升功能安全核心竞争力

功能安全将成为隔离驱动产品的核心竞争力。吴楠透露,纳芯微在功能安全开发过程中建立了完善的流程开发体系,公司已获得安全体系ASIL-D认证。年底将发布的功能安全驱动芯片NSI6911F已取得概念阶段认证,并将获得莱茵TÜV功能安全ASIL-D正式认证。

作为功能安全芯片,它还集成了多种BIST自检功能。整体来看,这款芯片具备大驱动电流能力,可保证功率器件的快速开关;具有高隔离耐压,可满足800V乃至1000V的应用;配备两路12位ADC及ASC功能,包括过压保护、欠压保护、DESAT保护、看门狗、CRC校验等;同时集成LDO及自检功能,并支持SPI通信。

筑牢质量与可靠性基石

质量与可靠性是汽车芯片的立身之本。吴楠强调,纳芯微的优势不仅体现在成本上,更重要的是产品质量。

纳芯微质量实验室已通过 CNAS 国家级认可,配备先进的测试设备与经验丰富的工程师团队,能够对产品进行可靠性和失效分析,为汽车级战略提供了坚实保障。

持续创新承诺

面对未来的技术挑战,吴楠表达了纳芯微持续创新的决心:“无论是产品层面,还是整个汽车产业层面,目标都是实现整体上降本。具体来说,一方面可以通过优化系统方案,削减或整合一些功能;另一方面,也可以通过模块化、规模化的方式,来降低整体的制造成本。”

“在高度竞争的Tier 1供应商和整车厂中,纳芯微建立了长期的信任关系。我们的定位一直是可信赖的一站式解决方案供应商。”

结语

电驱系统的技术革新不会止步。随着1000V平台的临近,以及碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体技术的成熟,隔离驱动芯片需要守护的安全边界还将不断拓展。

吴楠表示,纳芯微将继续深化“隔离+”战略,从安全角度探索更高级别的隔离能力、更高的隔离耐压边界,以及隔离材料极限,为客户在高电压、高绝缘要求环境下提供更可靠的产品保障。

未来的电驱系统,将不仅是动力输出的执行者,更是整车智能化的参与者和安全保障的守护者。在这个充满挑战与机遇的领域,技术创新永无止境,安全守护始终如一。

纳芯微的发展历程,正是中国新能源汽车芯片产业从跟跑到并跑,再到努力实现领跑的缩影。从2013年成立,到2022年科创板上市,再到如今产品覆盖全车规级应用场景,这条发展道路印证了中国芯片企业的坚韧与智慧。

随着新能源汽车产业进入智能化竞争的下半场,芯片的重要性将进一步提升,而坚持技术创新、质量至上的企业,必将在未来的市场竞争中占据有利地位。

全部评论