在2025年7月17日举行的第五届RISC-V中国峰会上,中国科学院计算技术所副所长、中国开放指令生态(RISC-V)联盟秘书长、北京开源芯片研究院首席科学家包云岗教授发表了题为“关于RISC-V产业应用的观察与思考”的演讲。包云岗教授以其务实、坦诚的风格,直面RISC-V在产业落地中面临的现实挑战,并以“香山”开源高性能计算子系统为实践案例,系统阐述了如何通过开源模式结构性地降低成本、培育新业态。

图:中国科学院计算技术所副所长、中国开放指令生态(RISC-V)联盟秘书长、北京开源芯片研究院首席科学家包云岗教授

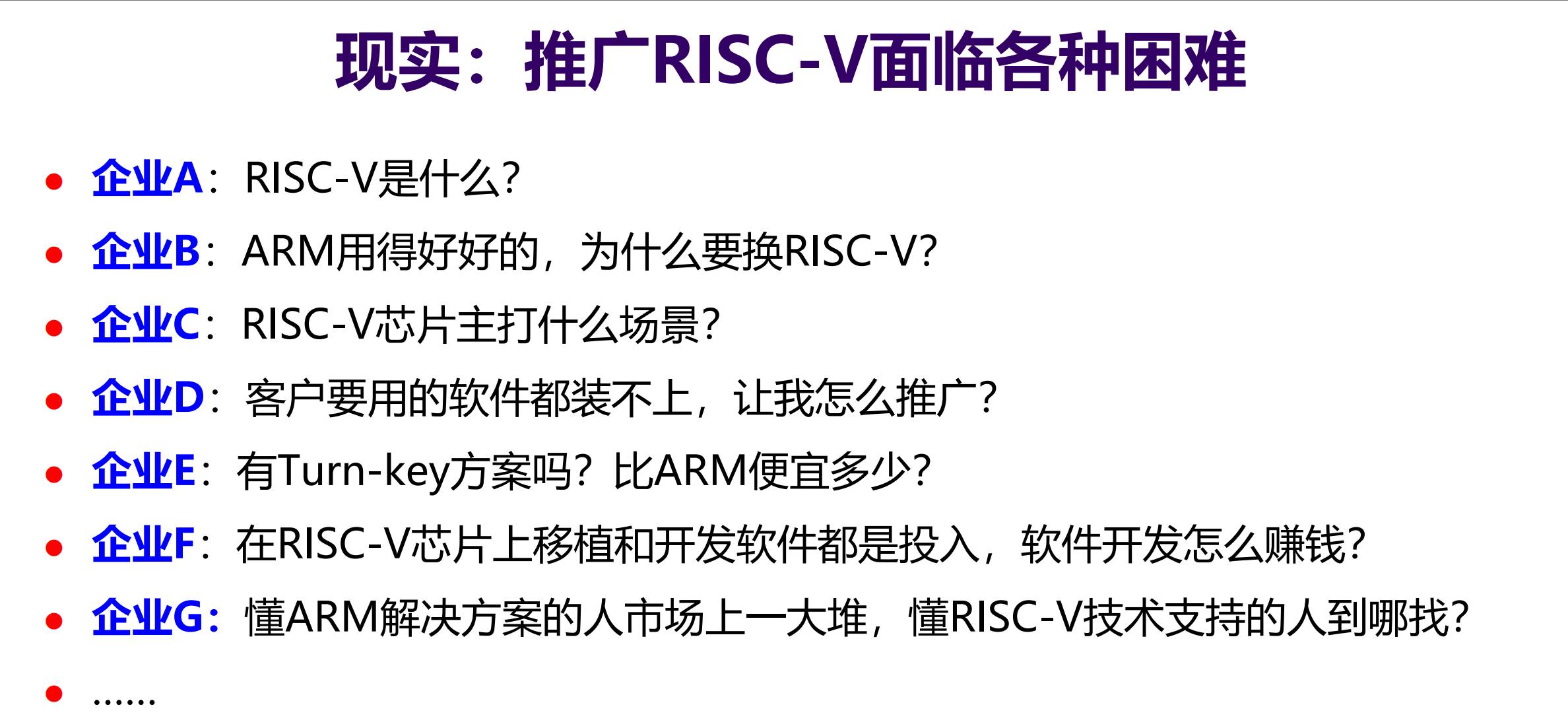

直面现实痛点:RISC-V推广遇“七大难题”

包云岗首先肯定了业界对RISC-V未来成为主流的共同信念,但旋即泼了一盆“冷水”,直陈当前RISC-V在推广中面临的严峻现实问题。他列举了与企业交流中普遍遇到的七大困惑:

下游客户对RISC-V认知不足;

现有ARM用户缺乏切换动力;

RISC-V芯片主打场景不明确;

缺乏客户所需软件的支持;

缺少低成本、Turn-Key(一站式)解决方案;

软件开发投入大、盈利模式不明朗;

RISC-V技术支持人才匮乏。

他将这些问题归纳为四大类:“产品与解决方案少而弱”、“工具箱不够丰富”、“人才不足”以及“缺少标杆案例”。特别是,他形象地指出,目前市场上缺乏对标RK3588且价格便宜25%的RISC-V芯片,以及OpenEuler上RISC-V软件包数量远低于x86/ARM,反映出生态的薄弱。

破局之道:重新认识RISC-V的独特优势

面对挑战,包云岗提出了对RISC-V的五点核心认识,以纠正“原位替代ARM”的误区:

开放性与可定制化:RISC-V真正的优势在于此,而非简单替代ARM。

结构性成本降低:开放性带来开源实现和工具链,可催生新商业模式,效仿Linux+RedHat的成功。

软硬件极致优化与敏捷开发:可定制化结合敏捷开发,降低开发门槛,未来或可像开发App一样轻松推出软硬件解决方案。

AI新机遇:AI推理的算力需求新特征使得RISC-V+AI成为未来新组合。

软件开发者获利模式:需探索让软件开发者从RISC-V生态中获得实际收益的途径,而非仅限于芯片公司。

“香山”实践:开源模式降低33%研发成本

包云岗着重阐述了如何通过开源模式结构性地降低成本。他以研发一款量产10万颗64核服务器芯片为例进行测算:保守估计开发成本约7.5亿元,IP授权费用与版税约2.5亿元,占总成本的33%。他强调,基于开源的联合开发模式可为企业节省这2.5亿元的研发费用,使企业能将资源投入到更具创新性的解决方案中。

随后,他详细介绍了北京开源芯片研究院与中科院共同推动的“香山”开源高性能计算子系统:

多核CPU与片上互连:“香山”已提供三套开源计算子系统,包含两款迭代演进的CPU核——南湖(对标ARM A76水平)和昆明湖(对标ARM N2水平),以及珠江、温榆河两款片上互连。

性能逼近主流:昆明湖V2在性能上达到15分/GHz,经编译器优化可达18.5分/GHz,与Arm N2的差距已缩小至8%左右。昆明湖V3已在探索中,目标单核22分/GHz,模拟器上已达20.1分/GHz,并增强了安全功能,正努力形成机密虚拟机安全国际标准。

用户集成与流片:已有用户将“香山”内部集成到SoC中成功启动虚拟机,并预计9月份完成流片。

开源编译器贡献:“香山”编译器已并入LLVM主线,可进一步提升性能20%。

温榆河NoC:温榆河已发展到第二代,面向通用和智能计算,专为AI应用增强了带宽设计,已完成2核、4核、8核稳定性测试。

产品路线图:今年将交付企业4核子系统,9月完成流片,未来将有8核、16核乃至64核子系统的演进。

工业级验证与联合开发:开源不等于低质量

针对“开源能否做出高质量设计”的疑虑,包云岗明确回应:“开源不等于低质量,开源完全可以做出产品级的交付。”他透露,“香山”在过去一年多时间里,进行了大规模的工业级测试,累计发现并修复了1470项Bug,其中近500个Bug(占总数的37%)由合作企业贡献,充分展现了基于开源的联合开发模式在加速迭代与验证中的显著优势。他特别感谢了奕斯伟、进叠时空、蓝芯算力、算能等贡献企业,以及合见工软、芯华章、新思等提供工具支持的企业。

包云岗最后强调,正如开源软件已成常态,未来芯片领域的开源IP比例也将实现“零的突破”并不断提升,这将结构性地降低芯片设计产业成本,提升企业竞争力。

全部评论