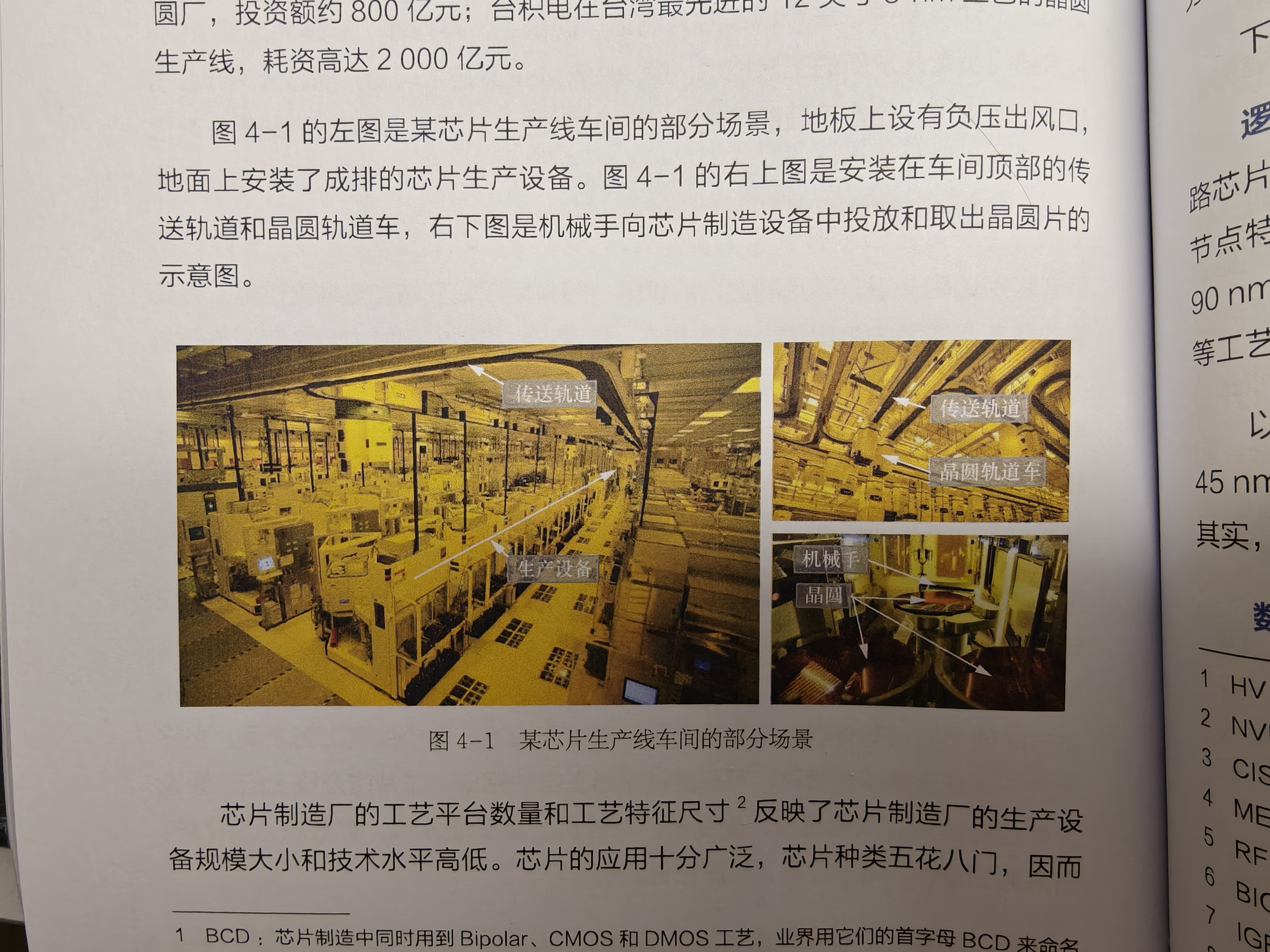

国庆节前就拿到了书,趁着假期翻看了一下,最大的特点就是这本书有大量精美的插图,比如下面这张图,某芯片生产线车间的部分场景,

这张图片是彩色的,可以看到车间里是黄色的灯光,并不是为了营造氛围,而是出于一个至关重要的科学原因:为了保护一种对紫外线敏感的关键材料——光刻胶。什么是光刻胶,书中也有详细的介绍,可见光光谱中,紫外线的波长较短(约100nm - 400nm),能量很高,足以引发光刻胶的化学反应。而黄光的波长较长(约570nm - 590nm),能量较低,处于光刻胶敏感的波长范围之外。如果是传统的黑白色的书是表现不出这种效果的。

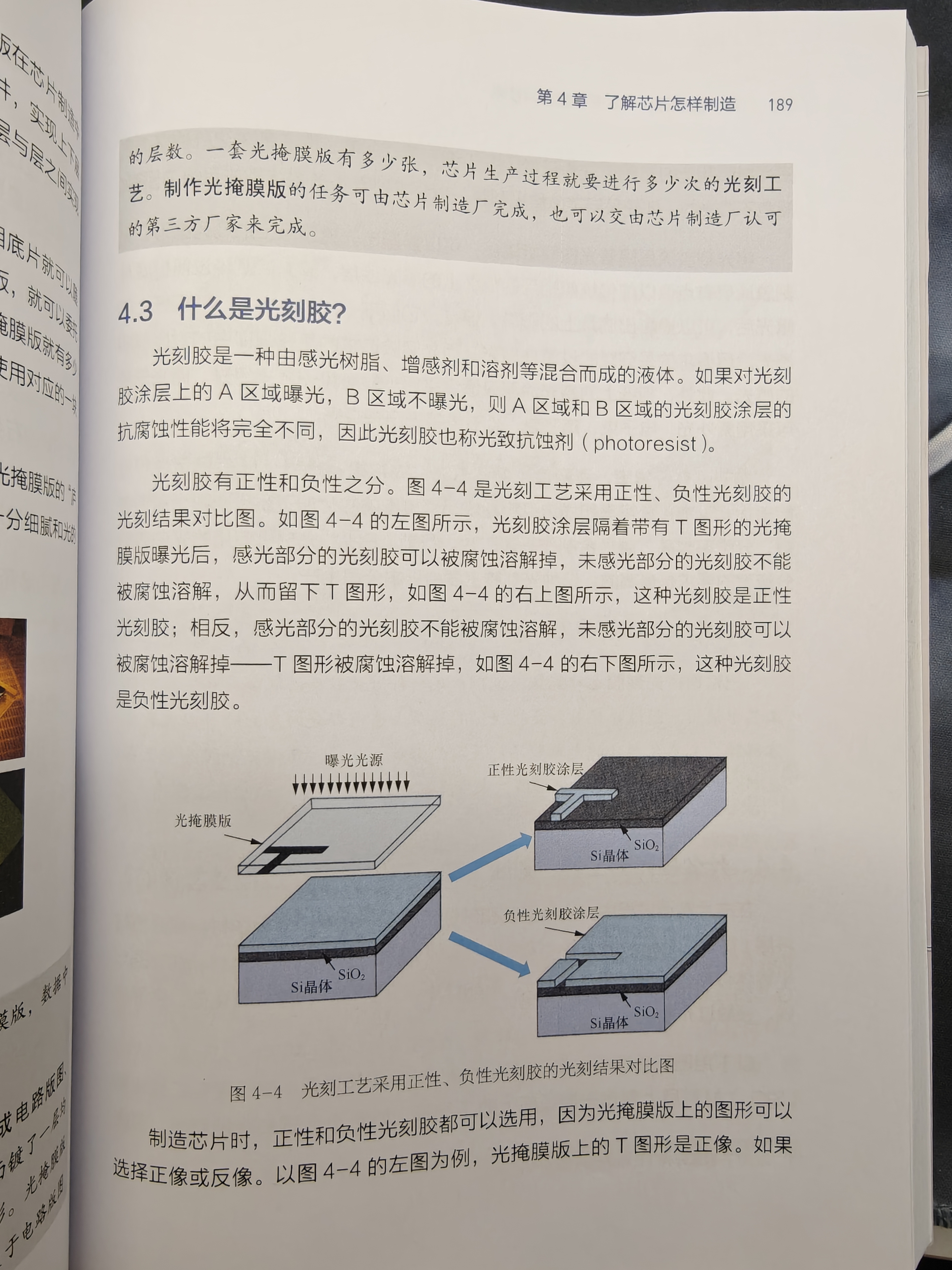

书中对光刻与刻蚀工艺的步骤分解非常细致,配合图示,展示了从光掩膜版到材料成形的全过程。这种图示+步骤的方式,非常接近工程师在实际产线中的操作逻辑,有助于理解“图形转移”这一芯片制造的核心思想。书中不仅列出各类工艺,如外延、氧化、薄膜、光刻、刻蚀等,还明确了每种工艺所使用的设备,外延炉、氧化炉、光刻机、刻蚀机等。这种对应关系对于工艺工程师、设备工程师来说是基本常识,但是对于大多数人来说可能只听说过光刻机,光刻是芯片制造的重要一步,但不是全部,单单一 个步骤的难度都这么大,后续还有封装,测试等工序,要实现整个制造过程的难度可想而知。

而且书中特别提到芯片制造厂的双路供电、应急发电、废水处理等基础设施,这些内容往往被普通技术书籍忽略,但实际上却是芯片制造能否稳定运行的关键保障,说明作者对产业全链条有全面的了解。书中以粤芯半导体、台积电的产线投资为例,建设 12 英寸先进工艺生产线需近千亿元,展现了芯片制造重资产、长周期的特点,这也是行业壁垒高、集中度高的原因。

还有一点很开眼界的是,并不是所有芯片都在追逐3nm、5nm这种最先进的制程。像电源管理芯片、传感器、麦克风里的MEMS芯片,很多用的都是成熟工艺,甚至是微米级的“老”技术。这打破了“芯片越先进越好”的刻板印象,这个行业也是有不同的赛道,有人冲刺在最前沿,也有人把成熟工艺做到极致,满足不同需求。

全部评论