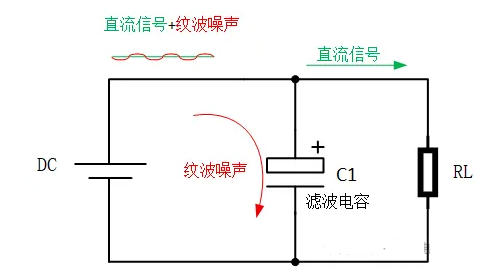

在电子电路中,电容滤波利用了电容“隔直通交”的特性——容抗与频率成反比(Xc=2πfC1),在低频纹波(如电源输出纹波)场景下,需选用大容量电容(如10μF~100μF电解电容)以降低容抗,从而有效旁路低频纹波至地,实现平滑直流输出。

在电子电路中,常常会用到滤波电路,尤其是电源芯片,有的是电容滤波,有的是电感滤波,电容和电感滤波的作用看起来差不多,那么它们之间有什么区别呢?在实际应用中又如何选择呢?

电容滤波

电容的基本特性是隔断直流电,通过交流电,也就是“隔直通交”。这是因为电容的容抗与交流电的频率呈反比关系,即Xc = 1 /(2πfC),也就是频率越高,容抗越低,频率越低,容抗越高。

所以可以理解为电容在直流电和极低频的交流电时呈高阻状态,无法通过。而在高频交流电时会呈短路效应,很容易通过。

电容滤波也是利用了这个基本特性,比如电源中滤波电容的目的是滤除纹波,而纹波的频率非常低,在频率f很小的情况下,要想获得低容抗Xc,就需使用大容量的电容,所以滤波电容通常为uf级,比如10uF,100uF的有极性的电解电容。

滤波电容除了利用电容对频率的阻抗特性外,还可以利用电容的储能特性,也就是电容的充电放电特性来滤除纹波,达到稳压的作用。

比如在整流电路中的,如果是半波整流,则交流电经整流后变为周期性的单向脉动直流电,这个纹波的波动太大,负载是无法使用的。

在整流电路中加入滤波电容后,其工作过程可进一步细化为充电与放电两个阶段,且二者共同决定了输出电压的平滑度。

充电阶段:当整流输出的瞬时电压高于电容C1两端电压时,电流兵分两路,一路对电容C1充电,另一路同时向负载RL供电。此时充电回路的等效电阻R充由整流电路内阻Ro与负载电阻RL并联构成,即R充=Ro//RL。由于半波整流电路中Ro极小(近似为0),因此R充≈0,导致充电时间常数R充C1≈0。这意味着电容能以极快的速度完成充电,其两端电压迅速攀升至整流输出的峰值电压,形成稳定的直流分量。

放电阶段:当整流输出电压跌落至低于电容电压时,电容C1开始向负载RL放电,填补电压低谷。此时放电时间常数R放C1=RL×C1,由于RL通常较大(如数十千欧至兆欧级),若电容容量C1也较大(如数百微法至毫法级),则放电时间显著延长。这种长时放电特性使得电容能够持续为负载提供能量,有效平滑输出电压的波动,最终输出接近纯直流的电压波形。

通过上述充放电过程的动态平衡,滤波电容成功滤除了整流输出中的低频纹波成分,其核心作用在于利用大容量电容对低频信号的低阻抗特性,实现直流分量的提取与纹波的抑制。

电感

电感滤波基于其“通直流、阻交流”的特性,与电容形成互补。电感的感抗公式为XL=2πfL,表明感抗随频率f和电感量L增大而显著提升,对高频信号呈现高阻抗,从而抑制交流成分;而对直流电(f=0)则感抗为零,相当于短路,允许直流电流无阻碍通过。

其工作原理遵循楞次定律:当流经电感的电流发生变化时,线圈会产生感应电动势,其方向总是阻碍原电流的变化趋势。这种特性使得电感在高频交流场景下表现为高阻抗,延缓电流变化速率,而非完全阻断信号,从而实现“平滑”而非“截断”的滤波效果。

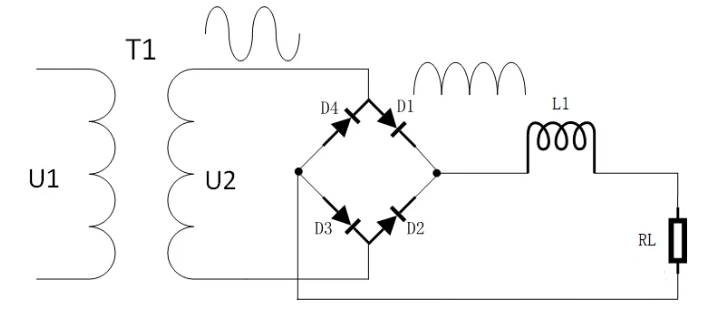

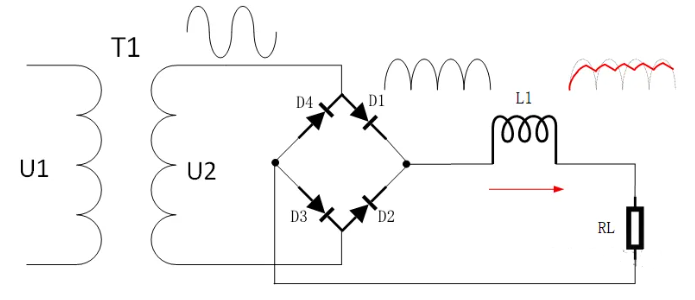

以桥式整流电路为例,当整流输出含有高频纹波时,电感会通过感抗抑制纹波电流的突变。在电流上升阶段,电感产生反向电动势阻碍电流过快增加;在电流下降阶段,电感释放储存的能量维持电流连续性,避免输出电压断崖式跌落。这种动态调节过程使得输出电流波形更趋平直,配合后续电容滤波可进一步降低纹波幅度。

电感滤波尤其适用于大电流、低纹波要求的场景(如开关电源输出级),其优势在于能够承受较大电流波动而不易饱和,且与电容组合时可形成LC低通滤波器,有效滤除高频噪声,提升电源稳定性。

上图中左侧的变压器T1输出交流电U2,U2经过桥式整流电路(D1-D4)后变为直流电,但是这个直流电并不稳定,它是脉动的。虽然这个整流电路是全波整流,相对于半波整流,它的脉动幅度没那么大,也就是纹波的波动相对小一些,但是仍然会影响负载的使用。

所以这个脉动直流电首先需要经过电感L,这个L1就是滤波电感。

这个电感会使得电压的上升和下降过程变慢,会滤掉电压波形中过高和过低的部分,让电压波形中的上升曲线和下降曲线都变得平滑,达到滤波稳压的作用,最后得到1个纹波很小的直流电。

全部评论